In den Dörfern Tahitis lebten wie überhaupt in den polynesischen Gesellschaften öfter Transvestiten, auf Hawaii mahu genannt, bei den Maori whakawahine , auf Samoa fa'afafine , was so viel wie “nach Art der Frauen” bedeutet, aber unter den Weißen hatten die Tahitianer noch nie jemanden gesehen, der dem “dritten Geschlecht” angehörte. “Taata vahine”, riefen sie, “Mannfrau”, und Gauguin, der nichts verstand, lachte leicht verunsichert zurück. –

“Gauguin’s ignorance of what he would find on Tahiti was almost total” (Sweetman), und viel lernte er im Lauf seines Aufenthalts nicht hinzu. Er wollte zwar umgehend Tahitianisch lernen, doch der junge Marineleutnant Jénot, der ihn an Land als erster begrüßt hatte und sein Lehrer sein sollte, brach den Unterricht bald ab. “Gauguin hatte nicht das geringste Gedächtnis für Sprachen. Er verwechselte ständig die Silben, ließ welche aus oder erfand welche hinzu.”

“Gauguin’s ignorance of what he would find on Tahiti was almost total” (Sweetman), und viel lernte er im Lauf seines Aufenthalts nicht hinzu. Er wollte zwar umgehend Tahitianisch lernen, doch der junge Marineleutnant Jénot, der ihn an Land als erster begrüßt hatte und sein Lehrer sein sollte, brach den Unterricht bald ab. “Gauguin hatte nicht das geringste Gedächtnis für Sprachen. Er verwechselte ständig die Silben, ließ welche aus oder erfand welche hinzu.”Gauguin entdeckte mit untrüglichem Instinkt jedoch bald andere als sprachliche Wege, um mit den tahitianischen Frauen in nahen Kontakt zu kommen. Vor allem diejenigen unter ihnen, die abends promenierend in die Stadt kamen, waren genauso verführerisch, wie Loti sie in seinem Buch beschrieben hatte, nur kannten sie inzwischen genaue Tarife für die freizügige Gastfreundschaft, die man ihnen seit Bougainvilles und Cooks Zeiten nachrühmte, und der Platz, auf dem man sich ihnen nähern konnte, hieß unter den Ortsansässigen unverblümt “der Fleischmarkt”. Gauguin begriff, daß er im Paradies hundert Jahre nach dem Sündenfall eingetroffen war.

... link (0 Kommentare) ... comment

Es war der zweite Roman des französischen Marineoffiziers Julien Viaud. Nach dem verlorenen Krieg gegen Preußen hatte Viaud im chilenischen Valparaiso auf der Fregatte La Flore angemustert und war in Tahiti wieder von Bord gegangen. Ein Jahr später kehrte er an Bord des gleichen Schiffs nach Frankreich zurück. 1880 veröffentlichte er zunächst unter dem Titel Rarahu einen Roman, der zum Teil auf eigenen Erlebnissen auf Tahiti beruhte. Zwei Jahre später wurde er unter dem neuen Titel Le mariage de Loti noch einmal verlegt und ein Welterfolg. Loti hieß eine Blume auf Tahiti, und so hatte angeblich eine tahitianische Prinzessin Viaud getauft. Von seinem berühmtesten Buch an, den Islandfischern, benutzte er Loti als seinen Schriftstellernamen.

Gauguin hatte Le mariage de Loti schon verschlungen, bevor er nach Panama und Martinique ging, und als ihm nun sein junger Kollege Emile Bernard vorschlug, ein gemeinsames “Atelier des Tropiques” auf Tahiti zu gründen, war er begeistert und machte sich bald daran, alles zu veräußern, was er nicht mit auf die Reise nehmen wollte. Als Bernard angesichts der Verwirklichung seiner Tahiti-Träume kalte Füße bekam, schrieb Gauguin ihn kurzerhand ab und bereitete seine alleinige Reise vor. Durch andere Künstlerfreunde nahm er Kontakt zu Clemenceau auf, und ausgerechnet der profilierte Antikolonialist verschaffte ihm beim Ministerium für Bildung und Kunst ein Schreiben, das Gauguin als jemanden auswies, der in “offizieller Mission” unterwegs sei. Er versprach sich davon, unterwegs und in der Kolonie von den Beamten der Kolonialverwaltung respektiert und besser behandelt zu werden. De facto sollten sie in ihm einen geheimen Inspektor oder Kontrolleur des Ministeriums vermuten und ihm mit entsprechendem Mißtrauen begegnen. Das Wichtigste war zunächst einmal, daß die “Ernennung” Gauguin berechtigte, auf Schiffen staatlich subventionierter Reedereien mit einem Rabatt von 30% zu reisen.Am 1. April 1891 ging er in Marseille an Bord des Dampfers Océanien, nicht mehr als einige Meter Leinwand, Farben, Pinsel und 3000 Franc in der Tasche, die für einen Aufenthalt von drei Jahren reichen sollten.

... link (0 Kommentare) ... comment

Was den französischen Versuch unter Federführung von Ferdinand de Lesseps angeht, sollte Humboldt recht behalten. In den neun Jahren Bauzeit starben an jedem einzelnen Tag mehr als sieben Arbeiter, die meisten an Malaria. 22000 Tote kostete der Panamakanalbau bis zum Abbruch der Bauarbeiten 1889. Für die Überlebenden und Schuftenden war das völlig überfüllte, von Sumpffieber verseuchte Höllenloch Colón auch noch teuer. “Oviri” (wie er sich später selbst gern nannte), sah sich bald gezwungen, Arbeit im Heer der Lohnsklaven anzunehmen und in tropischer Hitze tagtäglich zwölf Stunden die Spitzhacke zu schwingen. Vom Lohn der ersten zwei Wochen kaufte er sich eine Schiffsfahrkarte und floh nach Martinique.

Nein, nicht schön war Panama, aber die Antilleninsel war es. Er blieb ein halbes Jahr und malte nicht nur wie im Fieber. Er hatte Fieber. Wahrscheinlich Ruhr und Malaria, die er sich in Panama zugezogen hatte. Vielleicht auch schon die Syphilis. So viel zum Leben. Künstlerisch bedeutete der kurze Aufenthalt den Großen Sprung nach vorn.

Auch Martinique war natürlich längst nicht mehr das vorkoloniale Tropenparadies, das er sich erträumt hatte, aber noch genug war anders als in Europa, um vielleicht fast vergessene, warme, gefühlvolle Erinnerungen an seine frühesten Kindheitsjahre in Peru in ihm wachzurufen, wie sein Biograf vermutet, und ihn vor allem auch sinnlich zu stimulieren. In einer kleinen case à nègre auf einer aufgegebenen Plantage am Rand des Örtchens Le Carbet lebte er tatsächlich von den Früchten an den Bäumen und außerhalb der weißen Kolonialgesellschaft vor allem unter Schwarzen, die er unermüdlich in ihren alltäglichen Verrichtungen beobachtete, skizzierte und malte. Besonders die Frauen von Le Carbet waren als Trägerinnen für ihre Ausdauer und elegante Haltung berühmt. “Fast alle sind farbig von dunklem Ebenholz bis zu einem dunkelhäutigen Weiß und sie gehen so weit, sogar das Obst zu verhexen, um in deine Arme zu kommen. Vorgestern hat mir eine junge Schwarze von 16 Jahren und verdammt hübsch ein Stück Guave angeboten.” Das schrieb er nicht etwa einem Freund, sondern, in welcher Absicht auch immer, seiner Frau im fernen Kopenhagen. Dem Freund in Paris schrieb er: “Was ich so bezaubernd finde, sind diese Figuren. Jeden Tag herrscht hier ein Kommen und Gehen schwarzer Frauen, in ihrer ganzen Farbenpracht herausgeputzt und in ihrer endlosen Vielfalt graziöser Bewegungen.” Die fing er in seinen Skizzen ein und stilisierte sie in rund einem Dutzend ausgeführter Gemälde auf eine Weise, “die eindeutig mit dem flüchtigen Impressionismus eines Pissarro bricht - an entirely invented lushness” (Sweetman).

Auch Martinique war natürlich längst nicht mehr das vorkoloniale Tropenparadies, das er sich erträumt hatte, aber noch genug war anders als in Europa, um vielleicht fast vergessene, warme, gefühlvolle Erinnerungen an seine frühesten Kindheitsjahre in Peru in ihm wachzurufen, wie sein Biograf vermutet, und ihn vor allem auch sinnlich zu stimulieren. In einer kleinen case à nègre auf einer aufgegebenen Plantage am Rand des Örtchens Le Carbet lebte er tatsächlich von den Früchten an den Bäumen und außerhalb der weißen Kolonialgesellschaft vor allem unter Schwarzen, die er unermüdlich in ihren alltäglichen Verrichtungen beobachtete, skizzierte und malte. Besonders die Frauen von Le Carbet waren als Trägerinnen für ihre Ausdauer und elegante Haltung berühmt. “Fast alle sind farbig von dunklem Ebenholz bis zu einem dunkelhäutigen Weiß und sie gehen so weit, sogar das Obst zu verhexen, um in deine Arme zu kommen. Vorgestern hat mir eine junge Schwarze von 16 Jahren und verdammt hübsch ein Stück Guave angeboten.” Das schrieb er nicht etwa einem Freund, sondern, in welcher Absicht auch immer, seiner Frau im fernen Kopenhagen. Dem Freund in Paris schrieb er: “Was ich so bezaubernd finde, sind diese Figuren. Jeden Tag herrscht hier ein Kommen und Gehen schwarzer Frauen, in ihrer ganzen Farbenpracht herausgeputzt und in ihrer endlosen Vielfalt graziöser Bewegungen.” Die fing er in seinen Skizzen ein und stilisierte sie in rund einem Dutzend ausgeführter Gemälde auf eine Weise, “die eindeutig mit dem flüchtigen Impressionismus eines Pissarro bricht - an entirely invented lushness” (Sweetman).Im August ging es ihm so schlecht – er war inzwischen völlig abgemagert und hatte fortwährend Magenkrämpfe –, daß er den Aufenthalt im Paradies abbrechen mußte. Rückblickend schrieb er später in Paris: “Auf Martinique machte ich eine entscheidende Erfahrung. Nur dort fühlte ich mich wirklich als ich selbst, und man muß mich mehr als in den Werken aus der Bretagne in meinen Bildern suchen, die ich von Martinique mitbrachte, wenn man wissen will, wer ich bin.”

... link (0 Kommentare) ... comment

Er hatte von dort kaum mehr als die Kleider, die er am Leib hatte, mitgenommen. Sie wurden vom ewigen Tragen immer fadenscheiniger. Er sah aus wie ein Landstreicher, trug aber einen protzigen falschen Ring am Zeigefinger und ein hochfahrendes Wesen zur Schau, das jeden brüskierte. Dabei verdiente er sein einziges Geld mit dem Austeilen von Reklameflugblättern. Wochenlang aß er höchstens trockenes Brot und Reis, zeigte deutliche Spuren von Mangelernährung. Ebenso der kleine, sechsjährige Sohn, den seine Frau ihm als einziges von den Kindern mitgegeben hatte. Als der Kleine im Winter ernsthaft krank wurde, hatte er nicht einmal das Geld, mit ihm zum Arzt zu gehen.

An diesem Tiefpunkt beschloß er, sein Leben zu ändern und, nachdem er in allen bürgerlichen Karriereversuchen gescheitert war, etwas Vernünftiges zu werden: Künstler.

Doch was konnte man dem von kreativen Innovationen übersättigten und an Motiven und Sujets ausgesaugten Paris noch als neu und interessant offerieren? Das Ferne und Exotische natürlich, das Fremde und ganz Andere. So jedenfalls dachte er, weil ihm das alte, verknöcherte Europa mit seiner durch Geld die Welt beherrschenden Bourgeoisie ohnehin zum Hals heraushing (und ihm keine neue Chance auf einen Aufstieg mehr gab). Seit langem träumte er den alten Aussteigertraum vom einfachen Leben jenseits der Zivilisation in einem tropischen Garten Eden, wo man sich nicht in entfremdeten Arbeitsprozessen ausbeuten lassen mußte, sondern von den süßen Früchten leben konnte, die an den keinem und allen gehörenden Bäumen wuchsen.

Mit 38 schrieb er seiner Frau aus heiterem Himmel ins winterkalte Kopenhagen:

“Ich gehe nach Panama, um wie ein Wilder zu leben.”

... link (0 Kommentare) ... comment

Am 16. Januar 1989 fiel Chatwin ins Koma, am 18. starb er in einem Krankenhaus in Nizza.

Einen Monat später fand in der griechisch-orthodoxen Kirche Hagia Sophia im Londoner Stadtteil Bayswater ein Gedenkgottesdienst für ihn statt. Unter den zahlreichen Trauergästen befand sich unter vielen anderen auch Salman Rushdie. Im März 1984 hatte er mit Chatwin eine Woche im “Roten Herzen” Australiens verbracht. Sie bestiegen den Ayers Rock, und Chatwin machte Rushdie in Adelaide mit Robyn Davidson bekannt, die 1977 auf einem neunmonatigen Treck mit vier Kamelen allein von Alice Springs durch Inneraustralien bis zur Küste gewandert war. (Das Buch darüber schrieb sie 1980 in London, wo sie bei Doris Lessing wohnte.) Aus ihrer Begegnung mit Rushdie wurde eine über zwei oder drei Jahre sich hinziehende Affäre, bevor er seine zweite Frau, die amerikanische Schriftstellerin Marianne Wiggins, kennenlernte. Am Morgen des Trauergottesdienstes, am 14. Februar 1989, erhielt Rushdie einen Telefonanruf von einer Reporterin der BBC: “Wie fühlen Sie sich, Mr Rushdie, angesichts des Todesurteils, das Ayatollah Khomeini über sie verhängt hat?” – “Wie bitte?” – “Oh, wissen Sie es noch nicht?” Es war der Tag, an dem in Teheran die Fatwa gegen Rushdie verlesen wurde.

Rushdie erschien begreiflicherweise als einer der letzten in der orthodoxen Kirche. Während des Gottesdienstes, von dem kaum einer der Anwesenden mehr als den Namen “Bruce Chatwin” verstand, beugte sich irgendwann Paul Theroux zu Rushdie vor und flüsterte: “Well, Salman, ich schätze, nächste Woche werden wir deinetwegen hier sein.”

Am nächsten Morgen flog Elizabeth Chatwin mit der Asche ihres Mannes in einem Eichenholzkästchen nach Griechenland. Sie fuhr hinaus auf die Mani zu Patrick Leigh-Fermor, Bruce Chatwins letztem “Guru”. Mit ihm war er 1985 von dessen Haus in Kardamyli oft zur kleinen byzantinischen Kapelle Agios Nikolaos in Chora gewandert. Die Griechen würden immer die schönsten Orte den Göttern vorbehalten, hatte er gesagt und sich gewünscht, dort begraben zu werden.

“Der Boden war zu hart, um das Kästchen zu vergraben”, erzählte Leigh-Fermor bei den Aufnahmen für die BBC-Produktion über Chatwins Leben 1999. “Darum buddelten wir ein kleines Loch zwischen den Wurzeln eines Ölbaums und schütteten die Asche hinein. Ich goß ein kleines Trankopfer aus Retsina darüber und sprach [die letzten Worte aus dem orthodoxen Ritus]: Möge die Erde leicht auf ihm ruhen...”

Einen schöneren Wunsch für einen Toten kann ich mir nicht vorstellen.

... link (0 Kommentare) ... comment

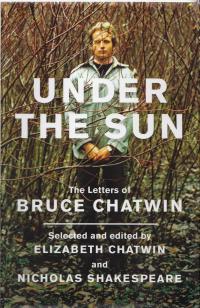

So dachte ich auch, und was brachte meine Lieblingsfrühstückssendung im Radio heute morgen? Den Bericht von einem Besuch bei Chatwins jetzt 73jähriger Witwe Elizabeth in ihrem Haus “Homer End” in Oxfordshire, wo sie seit Mitte der Achtziger Black-Welsh-Mountain-Schafe züchtet, also schon in einer Zeit, in der ihr Mann noch sehr agil durch die Weltgeschichte reiste. 2010 hat sie gemeinsam mit seinem Biografen Nicholas Shakespeare Chatwins Briefe herausgegeben. Ob sie Shakespeare damals gesagt hat, was sie heute im Radio von sich gab? Sie findet seine Biografie mißraten, weil die Person darin nicht Chatwin sei.

So dachte ich auch, und was brachte meine Lieblingsfrühstückssendung im Radio heute morgen? Den Bericht von einem Besuch bei Chatwins jetzt 73jähriger Witwe Elizabeth in ihrem Haus “Homer End” in Oxfordshire, wo sie seit Mitte der Achtziger Black-Welsh-Mountain-Schafe züchtet, also schon in einer Zeit, in der ihr Mann noch sehr agil durch die Weltgeschichte reiste. 2010 hat sie gemeinsam mit seinem Biografen Nicholas Shakespeare Chatwins Briefe herausgegeben. Ob sie Shakespeare damals gesagt hat, was sie heute im Radio von sich gab? Sie findet seine Biografie mißraten, weil die Person darin nicht Chatwin sei. Angesichts einer solchen Naivität versteht man vielleicht schon etwas besser, warum Chatwin fast immer ohne sie auf Reisen ging. Oder man versteht trotz Shakespeares wohlmeinenden Erklärungsversuchen noch weniger, warum die beiden, der mondäne Luxus-Nomade und die Schafbäuerin, überhaupt miteinander verheiratet waren. Doch gehörte wohl eine gehörige Portion schäfischen Stoizismus’ dazu, mit einem Typen wie Chatwin verheiratet zu sein – und auch noch seine Briefe zu edieren, in denen sie z.B. über sich lesen kann, wie sehr sich ihr Mann darauf freute, in der Provence Besuch von Filmemacher James Ivory zu bekommen, während er ihr lediglich schrieb, ihm gingen die frischen Hemden aus, sie solle welche schicken. Gleichzeitig schrieb er an Ivory: “Der Pferdefuß ist, daß Mrs C auch nach Frankreich kommen will.”

Die beste Besprechung der Briefausgabe erschien in der Harvard Review, und darin fragt Laura Albritton sehr zurecht: “The question one should ask about any writer’s letters is: Does exposing private documents, never intended for the general public, reveal something central about the writer’s process or the man himself? In other words, does the violation of privacy somehow become justified by the contribution such letters make to Literature?” Und sie antwortet selbst sehr höflich zurückhaltend: “In the case of Under the Sun, the answer is not entirely clear.” - In other words, the answer is very clear. Ich schätze Chatwins Prosastil in seinen Büchern sehr. Aber ich glaube nicht, daß ich seine gesammelten privaten Briefe lesen werde.

... link (0 Kommentare) ... comment

in a need for distant horizons.

Leider kann ich nicht so einfach in den Sudan abhauen wie er. Es war im übrigen die Reise, auf der er zum ersten Mal mit dem Nomadentum in Berührung kam, das ihn von da an so faszinierte und begeisterte.

Zwei Jahre vorher hatte er eine lose Affäre mit dem ehemaligen Chanel-Model Gloria Taylor. “I thought I was a bit of a baby snatcher”, sagte sie rückblickend seinem Biographen Nick Shakespeare. Chatwin, damals 22, war schüchtern und versuchte es zu überspielen. “He always had to make statements and justify himself. He couldn’t relax and be calm... Somehow, he was always on the go.” So war es in der Tat. Ein Jahr später fuhr er mit der aus einer alten, wohlhabenden New Yorker Familie stammenden Sekretärin seines Chefs bei Sothebys nach Wales, wo er die Schauplätze seiner späteren Erzählung On the Black Hill fand. “This guy looks like everyone’s idea of a golden-haired child. As a matter of fact I’d simply love to have a little boy by him. He’d be indescribably beautiful & fantastically clever”, schrieb Elizabeth Chanler ihrer Freundin Eleanor Macmillan. “I don’t suppose I could get away with it without being married.”

Aus dem goldlockigen Baby wurde nichts, aber zwei Jahre später heirateten die beiden. Bis dahin hielten sie ihre Beziehung fast geheim, doch Gloria Taylor ließ Chatwin nicht im Unklaren. Im Oktober ‘63 ging sie mit seinem Geschäftspartner, dem Londoner Antiquitätenhändler Robert Erskine, auf eine Reise durch Ägypten und den Sudan. In den Muglani-Gärten am Zusammenfluß von Weißem und Blauem Nil trafen sie Tahir El Fadil, einen Urenkel des selbsternannten Mahdis, der 1885 den erfolgreichen Aufstand der Sudanesen gegen die ägyptische Herrschaft geführt hatte. “Er war 35, schlank, fast blauschwarz und sprach ein wunderbares Englisch”, erzählte Gloria. Sie verliebte sich Hals über Kopf. Im Dezember heirateten die beiden. (Im November des nächsten Jahres kam ihr Sohn zur Welt, Siddig El Tahir El Fadil El Siddig. Unter seinem Künstlernamen Alexander Siddig sollte er später einmal in der US-Fernsehserie Star Trek den Dr. Bashir spielen.)

Bruce Chatwin schrieb Gloria nach Khartoum, er brauche für seine Augen helles, strahlendes Licht. Nach zu ermüdendender Arbeit für Sothebys sei er eines Morgens blind aufgewacht. Sein Augenarzt habe ihm empfohlen, für eine Weile Urlaub zu nehmen und aus London wegzugehen. Anfang Februar 1965 landete er in Khartoum und blieb eine Woche in der kleinen Wohnung des Paars neben dem Mahdi-Palast, schlief auf der Terrasse und klagte der schwangeren Gloria endlos, wie kaputt ihn sein bisheriges Leben mache.

Auf einer Hochzeitsfeier lernte er den Geologen Abdul Monhim kennen, der am folgenden Tag auf der Suche nach Kaolin zu den Hügeln am Roten Meer aufbrechen wollte. Chatwin fragte, ob er ihn begleiten dürfe. Der anschließende Ritt auf Kamelen zum Rift Valley wurde für den Engländer zum “great turning point”. Er entdeckte “die Freude, immer weiter zu gehen”.

“Our orders was to break you, an' of course we went an' did.

We sloshed you with Martinis, an' it wasn't 'ardly fair;

But for all the odds agin' you, Fuzzy-Wuz, you broke the square.”

Nach sechs Wochen kehrte Chatwin nach London zurück, braun gebrannt und mit geheilten Augen.

... link (1 Kommentar) ... comment

Noch kein Verbrennungsmotor im Einsatz, d.h. kein Dampfschiff, keine Eisenbahn, kein Auto, kein Flugzeug, aber der Sohn eines Dorfpfarrers aus der polnischen Kaschubei bereist mit 10 Jahren Rußland, übersetzt mit 13 Lomonossovs Russische Geschichte ins Englische, von einer Fremdsprache in eine andere also, zieht mal eben von Ostpreußen nach London um und geht mit 17 auf seine erste Weltumsegelung unter keinem Geringeren als Captain Cook.

Als er sich danach in Mainz verständlicherweise mopst, besteigt er wie unsereins ein Schiff der Köln-Düsseldorfer für einen Ausflug rheinabwärts und hat mal eben einen Alexander von Humboldt als Reisegenossen dabei.

Hätte man bei Kaffee & Kuchen auf dem Sonnendeck neben ihnen gesessen und wäre durch den schönen Rheingau getrieben, hätte man hören können, wie sie sich über die ästhetischen Auswirkungen des Weinbaus auf die Landschaft unterhielten:

“Der Weinbau giebt wegen der krüppelhaften Figur der Reben einer jeden Landschaft etwas Kleinliches; die dürren Stöcke, die jetzt von Laub entblößt, und immer steif in Reih' und Glied geordnet sind, bilden eine stachlichte Oberfläche, deren nüchterne Regelmäßigkeit dem Auge nicht wohl thut... ihre Einförmigkeit ermüdet endlich, und wenn gleich die Spuren von künstlichem Anbau an ihrem jähen Gehänge zuweilen einen verwegenen Fleiß verrathen, so erwecken sie doch immer auch die Vorstellung von kindischer Kleinfügigkeit... selbst die Lage der Städtchen, die eingeengt sind zwischen den senkrechten Wänden des Schiefergebirges und dem Bette des furchtbaren Flusses, – furchtbar wird er, wenn er von geschmolzenem Alpenschnee oder von anhaltenden Regengüssen anschwillt – ist melancholisch und schauderhaft.”Der romantische Blick auf das Rheintal entwickelte sich eben erst einige Jahre später.

Bei einem kurzen Landgang hätten einem neben den beiden ganz schön die Ohren geklungen:

“In Bacharach und Kaub, wo wir ausstiegen und auf einer bedeckten Galerie längs der ganzen Stadtmauer hin an einer Reihe ärmlicher, verfallener Wohnungen fortwanderten, vermehrten die Unthätigkeit und die Armuth der Einwohner das Widrige jenes Eindrucks... Aber auch in ergiebigeren Gegenden bleibt der Weinbauer ein ärgerliches Beispiel von Indolenz und dar aus entspringender Verderbtheit des moralischen Charakters. Der Weinbau beschäftigt ihn nur wenige Tage im Jahr auf eine anstrengende Art; bei dem Jäten, dem Beschneiden der Reben u.s.w. gewöhnt er sich an den Müßiggang, und innerhalb seiner Wände treibt er selten ein Gewerbe, welches ihm ein sicheres Brodt gewähren könnte.”13 Stunden brauchte das Schiff übrigens damals von Mainz bis Boppard, dessen Gasthäuser im “Forster” auch nicht gerade mit vielen Sternen ausgezeichnet wurden.

Am nächsten Tag wäre uns im Angesicht der Gefängnisfestung Ehrenbreitstein bei Koblenz ein Vortrag über die (gerade erst formulierten) unveräußerlichen Menschenrechte zuteil geworden, und beim Besuch der Herrnhuter in Neuwied stellte Forster einige gerade wieder hochaktuelle moralphilosophische Betrachtungen zum Verhältnis von Körper und Geist und geschlechtlichem Umgang an.

Ich glaube in meiner Erfahrung hinlänglichen Grund zu der Überzeugung zu finden, daß man in der Welt nie stärker gegen das Böse und seine Anfechtungen ist, als wenn man ihm mit offener Stirne und edlem Trotz entgegengeht: wer vor ihm flieht, ist überwunden. Wer steht uns auch dafür, daß, wo der gebundene Wille mit der erkannten Pflicht im Kampfe liegt, die Sünden der Einbildungskraft nicht unheilbarer und zerrüttender seyn können, als die etwanigen Folgen eines gemischten und durch freiwillige Sittsamkeit gezügelten Umgangs! Giebt es nicht wollüstige Ausschweifungen der Seele, welche strafbarer als physische Wollüste sind, da sie den Menschen im wesentlichsten Theile seines Daseyns entnerven? [...] Die Täuschung, womit man sich über den Gegenstand dieser Entzückungen hintergeht, ist so vollkommen, daß die tiefste Tiefe, wohin der menschliche Geist sinken kann, dem Verblendeten die höchste Stufe der Tugend, der Läuterung und der Entwicklung zum seligen Genusse scheint. Genau wie die Entartung des physischen Triebes die Gesetze der Natur beleidigt, eben so muß in einem noch ungleich höheren Grade der Seelenraub strafbar seyn, den man durch jene unnatürliche Vereinigung mit einer Idee, am ganzen Menschengeschlechte begeht. Geistesarmuth ist der gewöhnliche, jedoch von allen gewiß der unzulässigste Vorwand zu dieser Theopornie*, die erst in der Einsamkeit und Heimlichkeit angefangen, und dann ohne Scheu öffentlich fortgesetzt wird. Zuerst ist es Trägheit, hernach Egoismus, was den Einfältigen über die natürlichsten Mittel, seinem Mangel abzuhelfen, irre führt.

Theopornie. Man lernt doch noch immer tolle Wörter dazu. Das Neue Rheinische Conversations-Lexicon oder encyclopädische Handwörterbuch für gebildete Stände von 1834 führt es unter dem Stichwort Mystizismus auf als Ausdruck für "Vergröberungen des reinen Geistesgenusses". Dr. Joh. Christ. Aug. Heyse's Allgemeines verdeutschendes und erklärendes Fremdwörterbuch oder Handbuch zum Verstehen und Vermeiden der in unserer Sprache gebräuchlichen fremden Ausdrücke (Berlin 1902) erklärt es schon deutlicher als "Hurerei der Gottesdiener".... link (0 Kommentare) ... comment

“Den ganzen Winter muss ich kompilieren und übersetzen! Mein Kopf ist leer, ich weiß der Welt nichts Eigenes mehr zu sagen. Wer doch auch nach Italien oder nach England oder nach Spanien oder noch weiter hin, wo nur irgend Neues zu sehen ist, reisen könnte! Denn am Ende, mehr hat man doch nicht, als was einem durch diese zwei kleinen Öffnungen der Pupille fällt und die Schwingungen des Gehirns erregt! Anders als so nehmen wir die Welt und ihr Wesen nicht in uns auf. Die armseligen vierundzwanzig Zeichen reichen nicht aus; etwas ganz anderes ist die Gegenwart der Dinge und ihr unmittelbares Einwirken.”

Schrieb Georg Forster im Herbst 1788 an seinen Düsseldorfer Freund Jacobi, nachdem der Weltumsegler, an einer zweiten Weltreise gerade verhindert, eine neue Stelle als Bibliothekar im geistlich regierten Mainz angetreten hatte.Im nächsten Sommer stürmte in Paris das Volk die Bastille und betrieb Umsturz und Weltgeschichte. Der Dritte Stand schaffte in der Nationalversammlung am 5. August 1789 adelige Privilegien, Leibeigenschaft und Frondienste ab. “Welch eine Sitzung”, schrieb Forster. “Ich glaube, sie ist noch in der Welt ohne Beispiel.”

“Frankreich schuf sich frei. Des Jahrhunderts edelste Tat”, dichtete Klopstock im dänischen Altona.

“O Schicksal! das sind sie also, das sind sieEin Georg Forster konnte da nicht mehr still in jesuitischen Bücherkellern und Karthausen sitzen. Im nächsten Frühjahr brach er auf. Als Begleiter kam der 21jährige Alexander von Humboldt mit, der „kleine Apotheker”, der an der Uni Göttingen gerade Mineralogische Beobachtungen über einige Basalte am Rhein veröffentlicht und damit die Bekanntschaft des berühmten empirischen Naturforschers Forster gesucht hatte. Vor genau 220 Jahren bestiegen sie im März 1790 ein rheinab fahrendes Schiff. Doch es ging diesmal nicht über den Welthafen Amsterdam zur unauffindbaren Terra australis, zu den Menschenfressern Neuseelands oder gar zum märchenhaften O‘Tahiti. “Auf der Fahrt durch das Rheingau hab‘ ich, verzeih es mir der Nationalstolz meiner Landsleute! eine Reise nach Borneo gelesen”, beginnt Forsters Reisebericht ein wenig gelangweilt, die 1791 und ‘94 erschienenen Ansichten vom Niederrhein.

Unsere Brüder die Franken; und wir?

Ach ich frag, umsonst; ihr verstummet, Deutsche! Was zeiget

Euer Schweigen? bejarhter Geduld

Müden Kummer? oder verkündet es nahe Verwandlung?

Wie die schwüle Stille den Sturm,

Der vor sich her sie wirbelt, die Donnerwolken, bis Glut sie

Werden, und werden zerschmetterndes Eis!

Nach dem Wetter, atmen sie kaum die Lüfte, die Bäche

Rieseln, vom Laube träufelt es sanft,

Frische labet, Gerüch' umduften, die bläuliche Heitre

Lächelt, das Himmelsgemälde mit ihr;

Alles ist reg', und ist Leben, und freut sich!”

... link (0 Kommentare) ... comment

A Time to Keep Silence - kann sicher jeder von uns ab und zu gebrauchen. Eine solche “Reise in die Stille” (so der deutsche Buchtitel) muß ja nicht unbedingt ins Kloster führen wie die Mitte der fünfziger Jahre von dem Briten Patrick Leigh Fermor unternommene, als er sich für Monate bei den Benediktinern von St. Wandrille und den Trappisten oder “Zisterziensern von der strengen Observanz” wegschließen ließ, zu deren mönchischen Übungen Selbstgeißelungen mit einer disciplina genannten Peitsche ebenso gehören wie vorgeschriebene öffentliche Schuldeingeständnisse und Denunziationen durch die Mitbrüder. Nach dem Ideal der Armut standen in Leigh Fermors Zelle in La Grande Trappe (der “Großen Falle”) bei Le Mans “Demut, Entsagung, Abtötung” als weitere Ziele auf der Liste. “Der Priester ist ein ausgeweideter Mensch”, hieß es dort, oder auch: “Le prêtre est un homme crucifié. Il faut devenir du bon pain. - Le prêtre est un homme mangé.” Der Mönch ist ein Mensch, den man aufgefressen hat.

Das Gegenstück zu dieser Selbstaufgabe und Selbstabtötung ist in meinen Augen eine ungeheuere Anmaßung, die den Tatbestand der Todsünde der superbia, des Hochmuts, erfüllt. Laut Leigh Fermors Einsichten nimmt der zisterziensische Mönch der strengen Observanz nämlich all seine Verzichtsleistungen und Qualen deshalb auf sich, weil er glaubt, stellvertretend für andere Menschen büßen zu können. “Das Leben eines Trappisten besteht aus... einem unablässigen Nacherleben der Wüste, der Passion, der Qualen im Garten Gethsemane, der Stationen des Kreuzes und des letzten Opfers auf Golgatha.” Setzt er sich damit nicht gleich mit seinem Erlöser Jesus Christus? “Indem sie sich strengste Askese auferlegen, sich einschließen, auf Stroh schlafen und nach einigen Stunden Schlaf in der Dunkelheit aufstehen, indem sie abstinent leben, fasten, sich demütigen, ein härenes Gewand tragen und sich geißeln, indem sie sich extremer Hitze und Kälte aussetzen und einem ununterbrochenen Zyklus von Kontemplation, Gebet und schwerer Arbeit unterwerfen, suchen sie die Sünden anderer auf ihre Schultern zu nehmen und die Last der Menschheit zu lindern.” - Nein, danke. Ich möchte mir meine Sünden nicht abnehmen lassen; ungefragt schon gar nicht. Ich stehe lieber selbst für das gerade, was ich getan habe.

Patrick Leigh Fermor war auch nicht gerade ein Unschuldslamm. Als Junge flog er mehrmals von der Schule und landete in einer Anstalt für Schwererziehbare, im Zweiten Weltkrieg war er Angehöriger von Churchills Special Operations Executive (SOE) und erledigte für diesen Geheimdienst Spionage- und Sabotageaufträge u.a. in Griechenland, wo er sich nach dem Krieg niederließ. Als er sich 1933 auf seine Fußwanderung von Hoek van Holland nach Konstantinopel begab, über die er später seine bisher in zwei Bänden vorliegende Reiseschilderung verfaßte, trug er auf dem Rücken den ausgeblichenen Leinenrucksack, den Robert Byron 1927 auf seiner Wanderung zum Berg Athos getragen hatte. Das allein genügte, um den Byron-Verehrer Bruce Chatwin anzuziehen wie das Licht eine Motte.

In den siebziger und achtziger Jahren beherbergte Leigh Fermor Chatwin, dessen Bücher er bewunderte, mehrfach in seinem Haus in Kardamyli auf dem Peloponnes. In einem Hotel in Sichtweite arbeitete Chatwin 1985 sieben Monate lang an den Songlines. Vormittags schrieb er, nachmittags ging er “walking with Paddy”, denn von dem klassisch gebildeten Älteren konnte er eine Menge lernen. Auf einer ihrer Wanderungen erwähnte Leigh Fermor die lateinische Redewendung solvitur ambulando (ein Problem wird beim oder durchs Wandern gelöst), “and immediately Bruce whipped out his notebook.” Chatwins spätere Auslassungen über das Gehen als Therapie etc. dürften hinlänglich bekannt sein. Auf einem anderen gemeinsamen Spaziergang entdeckte Chatwin die kleine byzantinische Kirche Agios Nikolaos in Chora, neben der nach seinem letzten Willen seine Urne beigesetzt ist.

In den siebziger und achtziger Jahren beherbergte Leigh Fermor Chatwin, dessen Bücher er bewunderte, mehrfach in seinem Haus in Kardamyli auf dem Peloponnes. In einem Hotel in Sichtweite arbeitete Chatwin 1985 sieben Monate lang an den Songlines. Vormittags schrieb er, nachmittags ging er “walking with Paddy”, denn von dem klassisch gebildeten Älteren konnte er eine Menge lernen. Auf einer ihrer Wanderungen erwähnte Leigh Fermor die lateinische Redewendung solvitur ambulando (ein Problem wird beim oder durchs Wandern gelöst), “and immediately Bruce whipped out his notebook.” Chatwins spätere Auslassungen über das Gehen als Therapie etc. dürften hinlänglich bekannt sein. Auf einem anderen gemeinsamen Spaziergang entdeckte Chatwin die kleine byzantinische Kirche Agios Nikolaos in Chora, neben der nach seinem letzten Willen seine Urne beigesetzt ist.“In der Abgeschiedenheit der Zelle... wird der reißende Strom der Gedanken ruhig und klar, und vieles, was man versteckt hat, und alles, was das Wasser trübt, steigt an die Oberfläche und kann abgeschöpft werden; nach einer Weile erreicht man einen in der Welt dort draußen unvorstellbaren Zustand inneren Friedens”, schreibt Leigh Fermor in Reise in die Stille. Das hört sich gut an, aber für mich kommt ein Leben im Kloster aus mehreren Gründen nicht in Frage. Erstens bin ich nie des Glaubens teilhaftig geworden und hege zweitens zutiefst skeptische Vorbehalte gegen jegliche Erscheinungsform einer Kirche. Drittens glaube ich, weder offen noch heimlich schwul zu sein, und viertens war mir der Fanatismus besonders des heiligen Bernhard von Clairvaux schon immer ein Greuel. Zudem verspüre ich keinen Drang zur Selbstauslöschung. Der Gang ins Kloster stellt für mich also keinen gangbaren Weg dar, eine Wanderung durch die Wiesen und Wälder Innersloweniens hingegen kann den gleichen Zweck erfüllen und eine “Reise in die Stille” bedeuten, die wir alle ab und zu nötig haben.

... link (0 Kommentare) ... comment