Das Afrika, in dem er zwischen den Weltkriegen die glücklichsten Jahre seines Lebens verbrachte, hat den Vater in den Jahren danach zunehmend desillusioniert, verbraucht und gebrochen. “Ich habe ihn nicht wiedererkannt, ihn nicht verstanden. Er war ein Fremder, ja mehr noch: fast ein Feind.” Zumindest ein Fremder ist der Vater ihm geblieben, und er bleibt es auch dem Leser bis zum Ende des Buchs, das ihn wieder einholen sollte, das aber auch sprachlich in einer überwiegend kühl distanzierten Haltung des referierenden Nennens und Beschreibens verharrt.

Das Afrika, in dem er zwischen den Weltkriegen die glücklichsten Jahre seines Lebens verbrachte, hat den Vater in den Jahren danach zunehmend desillusioniert, verbraucht und gebrochen. “Ich habe ihn nicht wiedererkannt, ihn nicht verstanden. Er war ein Fremder, ja mehr noch: fast ein Feind.” Zumindest ein Fremder ist der Vater ihm geblieben, und er bleibt es auch dem Leser bis zum Ende des Buchs, das ihn wieder einholen sollte, das aber auch sprachlich in einer überwiegend kühl distanzierten Haltung des referierenden Nennens und Beschreibens verharrt. Nur wenige Male versucht sich die Sprache einzuleben, etwas Gestalt werden zu lassen, zu verlebendigen. Einer dieser Anlässe ist sicher als eine Schlüsselszene des Buchs gedacht. “Die Afrikaner sagen, daß ein Mensch nicht an dem Tag geboren wird, an dem er den Bauch seiner Mutter verläßt, sondern an dem Ort und in dem Augenblick, wo er gezeugt wird.” - Diesem Gedanken folgend, phantasiert der Erzähler die Nacht seiner eigenen Zeugung als eine “voller knisternder erotischer Spannung” bei einem Fruchtbarkeitsfest der Nkom im Bergland Nordkameruns. Doch über bis auf eine Hüftschnur nackte Frauen, die wild ekstatisch zu dröhnenden Trommelrhythmen tanzen, und ähnliche Stereotype kommt die Szene nicht hinaus.

Eine andere, eine der eigenen afrikanischen Kindheitserinnerungen des Jungen ist es, die mich am meisten beeindruckt hat, weil in ihr wirklich lebendig Empfundenes zur Sprache kommt.

[lesen]

... link (0 Kommentare) ... comment

Ich erinnere mich noch sehr deutlich an meine erste Begegnung mit den Ameisen, ein paar Tage nachdem wir angekommen waren. Ich war im Garten, nicht weit vom Haus entfernt, und hatte den Krater, der den Eingang zum Ameisenhaufen anzeigte, nicht gesehen. Ohne daß ich es bemerkt hatte, war ich plötzlich von Tausenden Insekten umgeben ... Ich blieb regungslos stehen, unfähig davonzulaufen, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, der Boden bewegte sich auf einmal, bildete einen Teppich aus Leibern, Beinen und Fühlern, der sich um mich drehte und immer engere Kreise zog, und plötzlich sah ich, wie die Ameisen in meine Schuhe kletterten und zwischen die Maschen der besagten Wollsocken krochen, die mein Vater uns zu tragen zwang. Gleichzeitig spürte ich das Brennen der ersten Bisse, auf den Knöcheln, auf den Beinen. Der furchtbare Eindruck, die panische Angst, bei lebendigem Leib gefressen zu werden. Das dauerte ein paar Sekunden, ein paar Minuten, so lange wie ein Albtraum. Ich erinnere mich nicht mehr, aber ich muß wohl laut gerufen, ja geschrien haben, denn gleich darauf eilte meine Mutter mir zu Hilfe, nahm mich in die Arme und trug mich fort.”

Später erzählte ihm die Mutter ein eigenes Erlebnis mit diesen Ameisen bei einer Visitationsreise mit ihrem Mann, dem Tropenarzt: “Eines Abends kamen die Träger und weckten sie. Sie hatten brennende Fackeln in der Hand, sprachen mit leiser Stimmer und drängten meinen Vater und meine Mutter aufzustehen. Wenn meine Mutter das erzählte, sagte sie, das erste, was sie dabei beunruhigt habe, sei die Stille ringsumher im Wald und das Flüstern der Träger gewesen. Sobald sie aufgestanden war, sah sie im Licht der Fackeln eine Kolonne von Ameisen (die gleichen roten, von Soldaten flankierten Ameisen), die aus dem Wald kam und auf die Hütte zumarschierte. Eine Kolonne, die sich wie ein breiter Strom langsam voranbewegte, ohne haltzumachen und ohne Hindernissen auszuweichen, in schnurgerader Linie, wobei jede Ameise eng an die anderen gedrängt war. Sie verschlangen und zerstörten alles auf ihrem Weg. - Die kreisende Bewegung von Insekten um mich herum spüre ich noch heute, erstarre im Traum und lausche der Stille, einer schrillen, durchdringenden Stille, die furchteinflößender ist als alle Geräusche der Welt. Die Stille der Ameisen.”

(aus: J.M.G. Le Clézio: Der Afrikaner, übersetzt von Uli Wittmann, München: Hanser 2007)

... link (0 Kommentare) ... comment

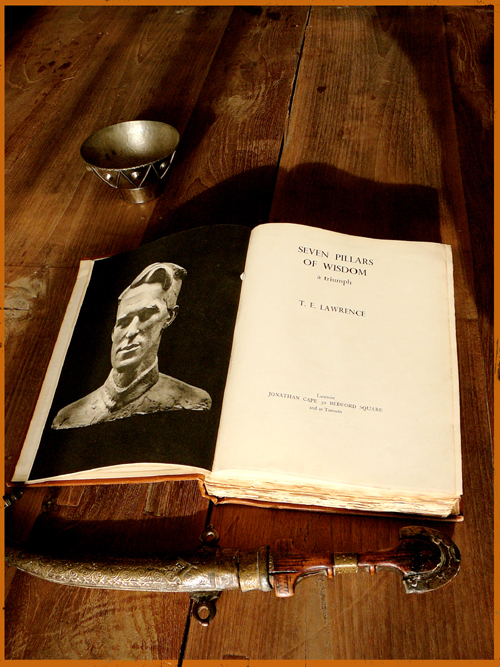

So leidenschaftlich fanatisch beginnt eines der legendenumsponnensten Bücher, das man - eigentlich seltsam - in den Regalen von Reiseliteratur finden kann: Seven Pillars of Wisdom von Thomas Edward Lawrence. Die erste deutsche Übersetzung erschien 1936 nur ein Jahr nach der englischen Erstveröffentlichung nach Lawrences Unfalltod beim Motorradfahren im frühlingsgrünen England. Furore hat es also gleich gemacht, und schon Jahre vorher zirkulierten zweihundert wohlgehütete Exemplare eines Privatdrucks nur für Subskribenten, was zeigt, wie sehr man einen Bericht über den Arabischen Aufstand aus der Feder seines Mitinitiators Lawrence zu lesen begehrte. Anfangs überwog sicher die Neugier aus militärischem Interesse, wie diese aussichtslose Revolte abgerissener Wüstenräuber gegen das Osmanische Reich doch hatte erfolgreich sein können. Dann aber trat auch die Faszination der Wüste hinzu. Je länger der Erste Weltkrieg zurücklag, erst recht nach dem Zweiten, griff man umso häufiger nach dem Buch, um sich auf seinem schwankenden Rücken über die Geröllwüsten des Hedschas oder durch die Sanddünen der Nefud tragen zu lassen. Aber diese Erwartung löst Lawrences Bericht nicht wirklich befriedigend ein. Er ist kein Schriftsteller, der so gestalten kann, dass man als Leser wirklich mit- oder nacherlebt. Er ist ein gelernter Akademiker und dilettierender Soldat und Taktiker, der ein Kriegstagebuch führte und seinen ehemaligen Kameraden eine Art Wehrmachtsbericht ablieferte. Allerdings einen, der in seinen Einschätzungen mit Vorbehalt zu nehmen ist, denn seine durchgehende Geringschätzung des militärischen Gegners: “There was no measuring the stupidity of the Turkish Army”, die sogar seine taktischen Überlegungen so weit prägte, dass er die Dummheit der Türken als Faktor in seine Kalküle mit einbezog, kann angesichts der erst kurz zuvor erfolgten katastrophalen Niederlage der Alliierten gegen die Türken bei Gallipoli nur grotesk erscheinen. Im Persönlichen hinterlässt sein Bericht jedoch den Eindruck, dass er ihn immerhin mit einiger Aufrichtigkeit schrieb:“Jahre hindurch lebten wir, aufeinander angewiesen, in der nackten Wüste unter einem mitleidlosen Himmel. Tagsüber brachte die brennende Sonne unser Blut in Gärung und der peitschende Wind verwirrte unsere Sinne. Des Nachts durchnäßte uns der Tau, und das Schweigen unzähliger Sterne ließ uns erschauernd unsere Winzigkeit fühlen. Wir waren eine ganz auf uns selbst gestellte Truppe, ohne Geschlossenheit oder Schulung, der Freiheit zugeschworen. Mit der Zeit wurde unser Drang, für das Ideal zu kämpfen, zu einer blinden Besessenheit, die mit verhängtem Zügel über unsere Zweifel hinwegstürmte. Er wurde zu einem Glauben, ob wir wollten oder nicht. Wir hatten uns in seine Sklaverei verkauft, hatten uns zu einem Kettentrupp aneinandergeschmiedet. Durch eigenen Willensakt hatten wir Moral, Selbstbestimmung, Verantwortung von uns getan, daß wir waren wie dürre Blätter im Wind.”

“In meinem Falle brachte mich die Mühe dieser Jahre, die Kleidung der Araber zu tragen und ihre Geistesart nachzuahmen, um mein englisches Ich und ließ mich den Westen und seine Welt mit neuen Augen betrachten: sie zerstörten sie mir gänzlich. Andererseits konnte ich ehrlicherweise nicht in die arabische Haut hinein - ich tat nur so. Ich hatte eine Form abgestreift, ohne eine andere anzunehmen; und das Ergebnis war ein Gefühl tiefster Vereinsamung im Leben und der Verachtung, nicht der Menschen, aber alles dessen, was sie taten.”So fasst er in der Einleitung das Ergebnis seiner persönlichen Veränderung durch jene knapp zwei Jahre in der arabischen Wüste zusammen, und es wäre spannend, den Prozess dieser Veränderung, die geistige Auseinandersetzung mit den prägenden Erfahrungen in seinem Bericht nachlesen zu können, aber beides findet sich nicht darin. Es bleibt ausgespart zugunsten taktischer und strategischer Überlegungen, zugunsten der Schilderung des äußeren Verlaufs von Feldzügen, zugunsten der Mitteilung von Ergebnissen. Da er nicht das Zustandekommen seiner Urteile und Einschätzungen mitteilt, kommen sie manchmal ungeheuer plakativ und allzu grob pauschalisierend daher. So, wenn er gleich im zweiten und dritten Kapitel vor jeder Begegnung mit den Menschen, um die es geht, apodiktisch verkündet, was eigentlich schlechthin der Araber sei.

“Schon gleich zu Anfang, bei der ersten Begegnung mit ihnen, fiel die Klarheit und Härte ihres Glaubens auf, der fast mathematisch genau in seiner Abgrenzung ist und durch seine Gefühlskälte abstößt. Die Semiten kennen keine Halbtöne. Sie sind ein Volk des Schwarz und Weiß. Sie sind dogmengläubig und verabscheuen den Zweifel, die Dornenkrone unserer Zeit... Sie waren ein geistig engbegrenztes Volk, dessen unentwickelte Verstandeskräfte in sorglosem Gleichmut brachlagen. Ihre Phantasie war lebhaft, doch nicht schöpferisch. Es gibt so wenig arabische Kunst in Asien, daß man fast sagen könnte, sie besäßen überhaupt keine...”Hier trumpft dumme Unwissenheit mit einer Arroganz auf, die genauso blondiert daherkommt wie in unseren Tagen Deher Wilders in seiner plumpen Anti-Islam-Propaganda.

“Indeed, most of my opinions were strong”, schreibt Lawrence einmal einsichtig, und man wundert sich, wieso sein Buch eigentlich nicht zu einem gefundenen Fressen oder Kronzeugen für Edward Saids Thesen zum westlichen Orientalismus wurde. Doch der begnügte sich im großen und ganzen damit, Lawrence als Spion oder Agenten und Lakaien des westlichen Imperialismus zu erledigen, und verwies im übrigen auf die “brillanten” Beobachtungen von Hannah Arendt zu diesem Typus. Vielleicht tat er recht daran, denn Lawrences Urteile sind einfach zu pauschal und inkohärent, um ernstgenommen zu werden, und sie widersprechen einander sogar:

Nachdem er den Arabern im dritten Kapitel noch intellektuelle Kraft und Moral generell abgesprochen hat, bezeichnet er die arabische Herrschaft früherer Jahrhunderte im anschließenden vierten als “abstrakter Art, mehr moralisch und intellektuell als physisch”. Man sieht also, wie viel man auf die einzelnen Äußerungen geben darf, wie er sie nach Bedarf und Belieben dreht und wendet.

Wenn die Meinungen über eine gesamte Kultur und ihre Menschen derart vorgestanzt sind, verwundert es nicht, dass ihre Charakterzeichnung im Buch so wenig Profiltiefe gewinnt. Die Scheichs und Scherifs, die Abus und Ibns kommen und gehen, ohne sich wirklich im Gedächtnis des Lesers festzusetzen, obwohl sie den Autor doch monatelang durch härteste Strapazen, Schlachten und Lebensgefahr begleiteten. Feisal bleibt das erhabene Idol, dessen Weisheit und Güte direkt von Lessings Nathan zu stammen scheinen, andere werden in ihrer äußeren Erscheinung fast porträtgenau abgezeichnet und bleiben als Persönlichkeit dennoch blass. Am ehesten macht man sich noch eine genauere Vorstellung von dem berühmten Beduinenführer Auda Abu Tayi - aber vielleicht nur, weil man ihn sofort in der Verkörperung durch Anthony Quinn vor sich sieht. Überhaupt kann die Hochachtung vor den Machern des Films, Sam Spiegel und David Lean, nach der Lektüre der Buchvorlage nur noch größer werden. Sie erst haben daraus ein wirkliches Meisterwerk geschaffen. Außer den sieben Oscars, die der Film bekam, hätte er einen weiteren für das Drehbuch verdient.

... link (0 Kommentare) ... comment

"Der Wildstier Gilgamesch, der dürstete nach den Zisternen am Rand des Steppenlandes, der die See überfuhr, das weite, zum Sonnenaufgang hin liegende Meer. Der die Weltränder ins Auge faßte, überall das Leben suchend", wird er auf der 1. Tafel des Epos (in der Übs. von Albert Schott) vorgestellt.

Sein Freund und Gefährte, der wilde haarig bepelzte Enkidu aus der Steppe, fragt ihn, warum er sich auf die lange Reise begeben und das Ungeheuer Chumbaba töten wolle, und G. gibt ein ewiggleiches Motiv von Menschen an, die aus ihrer gewohnten Umgebung irgendwohin aufbrechen:

Um Leben und Sterben geht es auf Gilgameschs Reisen vielfältig, um Urerfahrungen des Menschen vielleicht. Leed dazu in seiner Phänomenologie des Reisens: Der Aufbruch zu einer Reise sei die willentliche und somit kontrollierte Wiederholung der allerersten Trennung im Leben eines jeden Menschen: der Geburt. Reisen als Bearbeitung der traumatischen Initialerfahrung, der Ausstoßung aus der Symbiose mit dem Mutterleib.

Erteilt Gilgamesch Ischtar, der babylonischen Mutter- und Liebesgottheit, aus dieser Kränkung heraus eine Absage, als sie sich ihm nach seiner siegreichen Heimkehr begehrlich nähert? "Komm, Gilgamesch, du sollst mein Gatte sein! Unter Zederndüften betritt unser Haus."

Doch Gilgamesch grob beleidigend zu ihr: "Was muß ich dir geben, wenn ich dich nehme? An der Straße sei dein Sitz, dann wird dich nehmen, wer immer Lust hat. Welchen deiner Buhlen behältst du für allezeit lieb?"

... link (0 Kommentare) ... comment

Nur eins kann für die Nennung an erster Stelle in Frage kommen.

Nach Kriegsende '45 wird in einer verlassenen Villa in der Toskana ein bis zur Unkenntlichkeit verbrannter Mann von einer Krankenschwester gepflegt und auf seinem Weg zum Sterben begleitet. Niemand kennt seinen Namen und seine Identität. Sein einziger persönlicher Besitz ist ein dickes Buch, in das er Fragmente weiterer Bücher, Zeitungsausschnitte und Artikel in vielen Sprachen, Karten, Tagebucheinträge, Pflanzenblätter und vieles mehr eingeklebt hat. Ein Buch der Bücher also. Und welches ist das Urbuch unter all diesen Palimpsesten?

HERODOTs Historien

Ein Buch der Wunder, ein wunderbares Buch.

Hier hat er übrigens gelebt:

Kein Wunder, daß er sich auf die Landstraßen begab, was?

... link (0 Kommentare) ... comment