... newer stories

Mittwoch, 9. Dezember 2009

Trigonometria: sive de solutione triangulorum

Daß unsere verehrten Herrn Klassiker keineswegs ein so gipsernes Leben führten, wie es ihre Abgußsammlungen antiker Statuen vermuten lassen, ist ja längst kein Geheimnis mehr, und Göthes abwechslungsreiches Liebesleben zum Beispiel hinlänglich bekannt. Schiller gilt gemeinhin als asketischer, aber wenn man nur ein wenig in den Briefen aus der Zeit liest, fragt man sich schon, wie seine späteren Biographen dieses Bild überhaupt aufbauen konnten.

Kaum hatte nämlich der frisch gebackene Regimentsarzt Friedrich Schiller Ende 1780 die Militärakademie auf der Solitude verlassen, sprach sich in Stuttgart schon herum, daß der 22jährige ein stürmisches Verhältnis mit seiner Vermieterin, der 30jährigen Witwe Luise Vischer, unterhielt, ein "verwahrlostes Weib, eine wahre Mumie", erregte sich sein Freund Johann Wilhelm Petersen (der, überhaupt tugendhaft, 1782 anonym eine Geschichte der deutschen National-Neigung zum Trunke verfaßte). Schiller hat die Vischerin bekanntlich in seinen ekstatisch-schwülstigen Gedichten an Laura besungen:

Ich will hier ja keine Chronique scandaleuse führen, aber man könnte fast den Eindruck bekommen, als hätten gerade solche “Gemeinschaftserlebnisse” Schillers Phantasie nachhaltig geprägt.

Als er sich nach seiner Flucht aus Württemberg vor den Häschern seines Landesherrn verstecken mußte, bot ihm die verwitwete Mutter seines Akademiekameraden Wilhelm von Wolzogen ein heimliches Asyl auf ihrem Gut Bauerbach am Osthang der Rhön (10 km vom thüringischen Meiningen), und nicht nur das, Henriette von Wolzogen steckte dem ewig Klammen auch fortgesetzt Geld zu, insgesamt nicht weniger als 540 Gulden, die sie sich, gegen veritable Zinsen versteht sich, teilweise selbst bei Geldverleihern borgen mußte und die Schiller nie zurückzahlte. Ob sie das alles nur aus “mütterlicher Fürsorge” tat, darf wohl bezweifelt werden.

Anfang Januar 1783 traf Henriette von Wolzogen in Begleitung ihrer erst 16jährigen Tochter Charlotte in Thüringen ein. Schiller begleitete Mutter und Tochter ins nahe gelegene Walldorf, wo Henriettes Bruder, der Oberforstmeister Dietrich Marschalk von Ostheim, lebte. Zurück in Bauerbach, schrieb Schiller Henriette von Bauerbach noch in der Nacht des 4. Januar 1783 einen Brief: “Ich kam ganz wohlbehalten von Masfeld hier an. Aber meine Prophezeihung wurde wahr. Seit Ihrer Abwesenheit bin ich mir selbst gestolen. Es geht uns mit grosen lebhaften Entzükkungen, wie demjenigen der lange in die Sonne gesehen. Sie steht noch vor ihm, wenn er das Auge längst davon weggewandt. Es ist für jede geringere Stralen verblindet.”

Anfang Januar 1783 traf Henriette von Wolzogen in Begleitung ihrer erst 16jährigen Tochter Charlotte in Thüringen ein. Schiller begleitete Mutter und Tochter ins nahe gelegene Walldorf, wo Henriettes Bruder, der Oberforstmeister Dietrich Marschalk von Ostheim, lebte. Zurück in Bauerbach, schrieb Schiller Henriette von Bauerbach noch in der Nacht des 4. Januar 1783 einen Brief: “Ich kam ganz wohlbehalten von Masfeld hier an. Aber meine Prophezeihung wurde wahr. Seit Ihrer Abwesenheit bin ich mir selbst gestolen. Es geht uns mit grosen lebhaften Entzükkungen, wie demjenigen der lange in die Sonne gesehen. Sie steht noch vor ihm, wenn er das Auge längst davon weggewandt. Es ist für jede geringere Stralen verblindet.”

Bis zu Frau von Wolzogens Abreise am 24. Januar wohnte Schiller mehr oder weniger beständig mit in Walldorf. “So kann ich also doch mit dem Schiksal zufrieden seyn, weil ich Sie die kurze Zeit Ihres Hierseyns doch recht genießen kann”, schrieb er ihr am 10. Januar beim Wäschewechseln aus Bauerbach. Sieht so aus, als habe sich der feurige junge Dichter einmal mehr als Witwentröster betätigt.

Das aber hinderte ihn keineswegs, sich gleichzeitig in das reizende Fräulein Tochter zu verlieben, und zwar so heftig, daß er die Frau Mutter im gleichen Brief praktisch schon verabschiedete: “Aber die Zeit eilt so schnell meine Beste, und das Nächstmal dass ich Sie sehe kommt schon der Abschied wieder. Zwar kein Abschied auf Lange, doch ein Abschied und welche Empfindungen man dabei zu erwarten hat, weis ich aus der Erfahrung. Es ist schröklich ohne Menschen ohne ein mitfühlende Seele zu leben, aber es ist auch eben so schröklich sich an irgend ein Herz zu hängen, wo man, weil doch auf der Welt nichts Bestand hat, nothwendig einmal sich losreissen, und verbluten mus.”

Beim nächsten Besuch von Mutter und Tochter im Mai hängt sein Herz nicht an niemandem, sondern an beiden: “Da siz ich, reibe mir die Augen, will zu Ihnen, und besinne mich, daß ich den Kaffé allein trinken mus – aber mein Herz ist zwischen Ihnen und unsrer Lotte”. Am Tag zuvor hat er Lottes Bruder Wilhelm geschrieben: “Sie haben mir Ihre Lotte anvertraut, die ich ganz kenne. Ich danke Ihnen für diese grose Probe Ihrer Liebe zu mir [...] Glauben Sie meiner Versicherung, Bester Freund, ich beneide Sie um diese liebenswürdige Schwester. Noch ganz wie aus den Händen des Schöpfers, unschuldig, die schönste weichste empfindsamste Seele, und noch kein Hauch des allgemeinen Verderbnißes am lautern Spiegel ihres Gemüts – so kenn ich Ihre Lotte, und wehe demjenigen, der eine Wolke über diese unschuldige Seele zieht!” (27.5.1783)

Drei Tage später ist wieder die Mutter an der Reihe: “Dass ich bei Ihnen bleibe und wo möglich begraben werde, versteht sich. Ich werde es auch wol bleiben laßen, mich von Ihnen zu trennen, da mir drei Tage schon unerträglich sind. Nur das ist die frage wie ich bei Ihnen auf die Dauer meine Glükseligkeit gründen kann. Aber gründen will ich sie, oder nicht leben”.

Schiller hat die Ärmste in der Folgezeit wirklich einem üblen Wechselbad der Gefühle ausgesetzt. Auf solche Treueschwüre folgen Versicherungen, er könne sich keine bessere (insgeheim wohl: Schwieger-)mutter (!) wünschen als sie; Schiller bastelt sich also zumindest in seiner Phantasie ein hübsches Dreiecksverhältnis, in dem er sein Begehren abwechselnd auf die Tochter und auf die Mutter richtet. Aus Mannheim, wohin er ans Theater zurückgekehrt ist, schürt er wiederum ihre Eifersucht: “mit den Schauspielern lebe ich höflich und aufgemuntert, sonst äuserst zurükgezogen”; ansonsten mache er sich rar, “ich attaschiere mich sehr delikat. Von Frauenzimmern kann ich das nemliche Sagen – sie bedeuten hier sehr wenig, und die Schwanin ist beinahe die einzige, eine Schauspielerin ausgenommen, die eine vortrefliche Person ist. Diese und einige andre machen mir zuweilen eine angenehme Stunde, denn ich bekenne gern, dass mir das schöne Geschlecht von Seiten des Umgangs gar nicht zuwider ist.” (13.11.1783)

Schiller hat die Ärmste in der Folgezeit wirklich einem üblen Wechselbad der Gefühle ausgesetzt. Auf solche Treueschwüre folgen Versicherungen, er könne sich keine bessere (insgeheim wohl: Schwieger-)mutter (!) wünschen als sie; Schiller bastelt sich also zumindest in seiner Phantasie ein hübsches Dreiecksverhältnis, in dem er sein Begehren abwechselnd auf die Tochter und auf die Mutter richtet. Aus Mannheim, wohin er ans Theater zurückgekehrt ist, schürt er wiederum ihre Eifersucht: “mit den Schauspielern lebe ich höflich und aufgemuntert, sonst äuserst zurükgezogen”; ansonsten mache er sich rar, “ich attaschiere mich sehr delikat. Von Frauenzimmern kann ich das nemliche Sagen – sie bedeuten hier sehr wenig, und die Schwanin ist beinahe die einzige, eine Schauspielerin ausgenommen, die eine vortrefliche Person ist. Diese und einige andre machen mir zuweilen eine angenehme Stunde, denn ich bekenne gern, dass mir das schöne Geschlecht von Seiten des Umgangs gar nicht zuwider ist.” (13.11.1783)

Der zunächst ach so Dankbare, der sich anscheinend der Zuneigung seiner Gönnerin recht sicher ist, wandelt sich unterdessen vom Bittsteller zum herablassenden Schnösel, der ihr wie mit größter Selbstverständlichkeit Bestellungen schickt, die sie, natürlich auf ihre Kosten, für ihn besorgen soll: “Haben Sie die Güte und Befördern den Einschluß durch einen Expressen nach der Solitude... Außerdem bitte ich Sie, einstweilen die Auslage für mich zu machen, und, nebst etlichen Buch Briefpostpapier, welches ich hier zu Land nicht zu bekommen weis, 2 oder 4 Pfund Maroccoschnupftobak der mir schon 6 Monate nicht zu Nase gekommen, vom Kaufmann Merklin oder Bailing ausnehmen zu lassen.” (8.5.1783)

Im Juni des nächsten Jahres erfolgt der entscheidende Versuch und Vorstoß:

Eine Antwort blieb allerdings aus, und das war natürlich auch eine Antwort. Zum Herbst scheint Frau von Wolzogen ihm dann die Rechnung (seiner aufgelaufenen) Schulden präsentiert zu haben, denn er schrieb am 8. Oktober einigermaßen entsetzt: “Ihr Brief, meine Theuerste, und die Situation, in welcher ich mich mit Ihnen befinden muß, hat eine schrekliche Wirkung auf mich gemacht. Unglükliches Schiksal, das unsre Freundschaft so stören mußte, das mich zwingen mußte, in Ihren Augen etwas zu scheinen, was ich niemals gewesen bin, und niemals werden kann, niederträchtig und undankbar. Urtheilen Sie selbst, meine beste, wie weh es mir thun muß, auch nur einen Augenblik in der Liste derjenigen zu stehen, die an Ihnen zu Betrügern geworden sind... Wie oft und gern wäre ich in den Bedrängnissen meines Herzens, in der Bedürfniß nach Freundschaft zu Ihnen meine Theuerste geflogen, wenn nicht eben die schrekliche Empfindung meiner Ohnmacht Ihren Wunsch zu erfüllen, und meine Schulden zu entrichten, mich wieder zurükgeworfen hätten. Der Gedanke an Sie, der mir jederzeit soviel Freude machte, wurde mir durch die Erinnerung an mein Unvermögen, eine Quelle von Marter...” blah, blah, blah...

Der Rest sind noch drei, vier unverbindliche Briefe von seiner Seite, in denen er ihr Luftschlösser über die Rückzahlung seiner Schulden vorgaukelte, sowie “der lieben Lotte wünsch ich Glück”. Sie hat es wohl kaum gefunden. Am 5. August 1788 starb Henriette von Wolzogen mit nur 42 Jahren an den Folgen einer Brustkrebsoperation. Im Dezember des gleichen Jahres willigte Charlotte in eine Versorgungsehe mit dem Regierungsrat August Franz Friedrich Rühle von Lilienstern auf Schloß Bedheim bei Hildburghausen. 1794 starb auch sie, an der Geburt ihres zweiten Kindes, erst 28 Jahre alt.

Kaum hatte nämlich der frisch gebackene Regimentsarzt Friedrich Schiller Ende 1780 die Militärakademie auf der Solitude verlassen, sprach sich in Stuttgart schon herum, daß der 22jährige ein stürmisches Verhältnis mit seiner Vermieterin, der 30jährigen Witwe Luise Vischer, unterhielt, ein "verwahrlostes Weib, eine wahre Mumie", erregte sich sein Freund Johann Wilhelm Petersen (der, überhaupt tugendhaft, 1782 anonym eine Geschichte der deutschen National-Neigung zum Trunke verfaßte). Schiller hat die Vischerin bekanntlich in seinen ekstatisch-schwülstigen Gedichten an Laura besungen:

Meine Laura! nenne mir den Wirbel,Wohl eher eine rhetorische Frage, denn Schiller galt damals als rüder Draufgänger, der - enthüllte Spiegel Online letztens mit einem Auszug aus Volker Hages Buch Vom Feuerkopf zum Klassiker - dem "thierischen Genuss" nicht abgeneigt war; von "Sprüngen mit Soldatenweibern, auch en compagnie" war sogar die Rede (und es hört sich doch auf Französisch noch etwas feiner an als im heute gebrauchten englischen Ausdruck. Der Idiot in Lars von Triers Idioterne nennt es auf Dänisch begeistert gruppeknall).

Der an Körper Körper mächtig reißt!...

Aus den Schranken schwellen alle Sehnen,

Seine Ufer überwallt das Blut,

Körper will in Körper über stürzen,

Lodern Seelen in vereinter Gluth...

Meine Muse fühlt die Schäferstunde,

Wenn von deinem wollustheißen Munde

Silbertöne ungern fliehn...

Waren, Laura, diese Lustsekunden

Nicht ein Diebstahl jener Götterstunden?

Ich will hier ja keine Chronique scandaleuse führen, aber man könnte fast den Eindruck bekommen, als hätten gerade solche “Gemeinschaftserlebnisse” Schillers Phantasie nachhaltig geprägt.

Als er sich nach seiner Flucht aus Württemberg vor den Häschern seines Landesherrn verstecken mußte, bot ihm die verwitwete Mutter seines Akademiekameraden Wilhelm von Wolzogen ein heimliches Asyl auf ihrem Gut Bauerbach am Osthang der Rhön (10 km vom thüringischen Meiningen), und nicht nur das, Henriette von Wolzogen steckte dem ewig Klammen auch fortgesetzt Geld zu, insgesamt nicht weniger als 540 Gulden, die sie sich, gegen veritable Zinsen versteht sich, teilweise selbst bei Geldverleihern borgen mußte und die Schiller nie zurückzahlte. Ob sie das alles nur aus “mütterlicher Fürsorge” tat, darf wohl bezweifelt werden.

Anfang Januar 1783 traf Henriette von Wolzogen in Begleitung ihrer erst 16jährigen Tochter Charlotte in Thüringen ein. Schiller begleitete Mutter und Tochter ins nahe gelegene Walldorf, wo Henriettes Bruder, der Oberforstmeister Dietrich Marschalk von Ostheim, lebte. Zurück in Bauerbach, schrieb Schiller Henriette von Bauerbach noch in der Nacht des 4. Januar 1783 einen Brief: “Ich kam ganz wohlbehalten von Masfeld hier an. Aber meine Prophezeihung wurde wahr. Seit Ihrer Abwesenheit bin ich mir selbst gestolen. Es geht uns mit grosen lebhaften Entzükkungen, wie demjenigen der lange in die Sonne gesehen. Sie steht noch vor ihm, wenn er das Auge längst davon weggewandt. Es ist für jede geringere Stralen verblindet.”

Anfang Januar 1783 traf Henriette von Wolzogen in Begleitung ihrer erst 16jährigen Tochter Charlotte in Thüringen ein. Schiller begleitete Mutter und Tochter ins nahe gelegene Walldorf, wo Henriettes Bruder, der Oberforstmeister Dietrich Marschalk von Ostheim, lebte. Zurück in Bauerbach, schrieb Schiller Henriette von Bauerbach noch in der Nacht des 4. Januar 1783 einen Brief: “Ich kam ganz wohlbehalten von Masfeld hier an. Aber meine Prophezeihung wurde wahr. Seit Ihrer Abwesenheit bin ich mir selbst gestolen. Es geht uns mit grosen lebhaften Entzükkungen, wie demjenigen der lange in die Sonne gesehen. Sie steht noch vor ihm, wenn er das Auge längst davon weggewandt. Es ist für jede geringere Stralen verblindet.” Bis zu Frau von Wolzogens Abreise am 24. Januar wohnte Schiller mehr oder weniger beständig mit in Walldorf. “So kann ich also doch mit dem Schiksal zufrieden seyn, weil ich Sie die kurze Zeit Ihres Hierseyns doch recht genießen kann”, schrieb er ihr am 10. Januar beim Wäschewechseln aus Bauerbach. Sieht so aus, als habe sich der feurige junge Dichter einmal mehr als Witwentröster betätigt.

Das aber hinderte ihn keineswegs, sich gleichzeitig in das reizende Fräulein Tochter zu verlieben, und zwar so heftig, daß er die Frau Mutter im gleichen Brief praktisch schon verabschiedete: “Aber die Zeit eilt so schnell meine Beste, und das Nächstmal dass ich Sie sehe kommt schon der Abschied wieder. Zwar kein Abschied auf Lange, doch ein Abschied und welche Empfindungen man dabei zu erwarten hat, weis ich aus der Erfahrung. Es ist schröklich ohne Menschen ohne ein mitfühlende Seele zu leben, aber es ist auch eben so schröklich sich an irgend ein Herz zu hängen, wo man, weil doch auf der Welt nichts Bestand hat, nothwendig einmal sich losreissen, und verbluten mus.”

Beim nächsten Besuch von Mutter und Tochter im Mai hängt sein Herz nicht an niemandem, sondern an beiden: “Da siz ich, reibe mir die Augen, will zu Ihnen, und besinne mich, daß ich den Kaffé allein trinken mus – aber mein Herz ist zwischen Ihnen und unsrer Lotte”. Am Tag zuvor hat er Lottes Bruder Wilhelm geschrieben: “Sie haben mir Ihre Lotte anvertraut, die ich ganz kenne. Ich danke Ihnen für diese grose Probe Ihrer Liebe zu mir [...] Glauben Sie meiner Versicherung, Bester Freund, ich beneide Sie um diese liebenswürdige Schwester. Noch ganz wie aus den Händen des Schöpfers, unschuldig, die schönste weichste empfindsamste Seele, und noch kein Hauch des allgemeinen Verderbnißes am lautern Spiegel ihres Gemüts – so kenn ich Ihre Lotte, und wehe demjenigen, der eine Wolke über diese unschuldige Seele zieht!” (27.5.1783)

Drei Tage später ist wieder die Mutter an der Reihe: “Dass ich bei Ihnen bleibe und wo möglich begraben werde, versteht sich. Ich werde es auch wol bleiben laßen, mich von Ihnen zu trennen, da mir drei Tage schon unerträglich sind. Nur das ist die frage wie ich bei Ihnen auf die Dauer meine Glükseligkeit gründen kann. Aber gründen will ich sie, oder nicht leben”.

Schiller hat die Ärmste in der Folgezeit wirklich einem üblen Wechselbad der Gefühle ausgesetzt. Auf solche Treueschwüre folgen Versicherungen, er könne sich keine bessere (insgeheim wohl: Schwieger-)mutter (!) wünschen als sie; Schiller bastelt sich also zumindest in seiner Phantasie ein hübsches Dreiecksverhältnis, in dem er sein Begehren abwechselnd auf die Tochter und auf die Mutter richtet. Aus Mannheim, wohin er ans Theater zurückgekehrt ist, schürt er wiederum ihre Eifersucht: “mit den Schauspielern lebe ich höflich und aufgemuntert, sonst äuserst zurükgezogen”; ansonsten mache er sich rar, “ich attaschiere mich sehr delikat. Von Frauenzimmern kann ich das nemliche Sagen – sie bedeuten hier sehr wenig, und die Schwanin ist beinahe die einzige, eine Schauspielerin ausgenommen, die eine vortrefliche Person ist. Diese und einige andre machen mir zuweilen eine angenehme Stunde, denn ich bekenne gern, dass mir das schöne Geschlecht von Seiten des Umgangs gar nicht zuwider ist.” (13.11.1783)

Schiller hat die Ärmste in der Folgezeit wirklich einem üblen Wechselbad der Gefühle ausgesetzt. Auf solche Treueschwüre folgen Versicherungen, er könne sich keine bessere (insgeheim wohl: Schwieger-)mutter (!) wünschen als sie; Schiller bastelt sich also zumindest in seiner Phantasie ein hübsches Dreiecksverhältnis, in dem er sein Begehren abwechselnd auf die Tochter und auf die Mutter richtet. Aus Mannheim, wohin er ans Theater zurückgekehrt ist, schürt er wiederum ihre Eifersucht: “mit den Schauspielern lebe ich höflich und aufgemuntert, sonst äuserst zurükgezogen”; ansonsten mache er sich rar, “ich attaschiere mich sehr delikat. Von Frauenzimmern kann ich das nemliche Sagen – sie bedeuten hier sehr wenig, und die Schwanin ist beinahe die einzige, eine Schauspielerin ausgenommen, die eine vortrefliche Person ist. Diese und einige andre machen mir zuweilen eine angenehme Stunde, denn ich bekenne gern, dass mir das schöne Geschlecht von Seiten des Umgangs gar nicht zuwider ist.” (13.11.1783)Der zunächst ach so Dankbare, der sich anscheinend der Zuneigung seiner Gönnerin recht sicher ist, wandelt sich unterdessen vom Bittsteller zum herablassenden Schnösel, der ihr wie mit größter Selbstverständlichkeit Bestellungen schickt, die sie, natürlich auf ihre Kosten, für ihn besorgen soll: “Haben Sie die Güte und Befördern den Einschluß durch einen Expressen nach der Solitude... Außerdem bitte ich Sie, einstweilen die Auslage für mich zu machen, und, nebst etlichen Buch Briefpostpapier, welches ich hier zu Land nicht zu bekommen weis, 2 oder 4 Pfund Maroccoschnupftobak der mir schon 6 Monate nicht zu Nase gekommen, vom Kaufmann Merklin oder Bailing ausnehmen zu lassen.” (8.5.1783)

Im Juni des nächsten Jahres erfolgt der entscheidende Versuch und Vorstoß:

“Nunmehr, meine Beste, kann ich Ihnen mit freiem unbefangenem Herzen wieder schreiben, da Sie mich aufs neu Ihrer Freundschaft versichern, und die meinige nicht zurükstoßen [...] Ich kann nicht läugnen, dass mir die Zeit meines Hierseyns schon manches Angenehme und Schmeichelhafte widerfahren ist, aber es gieng doch nie biß auf den Grund meines Herzens, und dieses blieb noch immer kalt, und leer. Krankheit und Überhäufung von Geschäften goßen zuviel Bitteres in mein bisheriges Leben, und nie nie werde ich jene frohen heitern Augenblike zurükrufen können, die ich die Zeit meines Aufenthalts in Bauerbach so reichlich genoß. Wenn ich jezt ernsthaft über meine Schiksale nachdenke, so finde ich mich seltsam und sonderbar geführt. Nie kann ich ohne Bewegung der Seele an den Spaziergang in Ihrem Wald zurükdenken, wo es beschlossen wurde, dass ich eine Zeitlang verreißen sollte. Wer hätte damals gedacht, dass ein ohngefehrer Gedanke soviel, soviel in meinem Schiksal verändern würde? – und doch hat dieser Gedanke vielleicht für mein ganzes Leben entschieden [...] Sie werden lachen, liebste Freundin, wenn ich Ihnen gestehe, daß ich mich schon eine Zeitlang mit dem Gedanken trage, zu heuraten. Nicht als wenn ich hier schon gewählt hätte, im geringsten nicht, ich bin in diesem Punkt noch so frei, wie vorhin – aber eine öftere Überlegung, dass nichts in der Welt meinem Herzen die glükliche Ruhe, und meinem Geist die zu Kopfarbeiten so nötige Freiheit, und stille leidenschaftslose Muße verschaffen könne, hat diesen Gedanken in mir hervorgebracht. Mein Herz sehnt sich nach Mittheilung, und inniger Theilnahme. Die stillen Freuden des häußlichen Lebens würden, müßten mir Heiterkeit in meinen Geschäften geben, und meine Seele von tausend wilden Affekten reinigen, die mich ewig herumzerren. Auch mein überzeugendes Bewußtseyn, dass ich gewiß eine Frau glüklich machen würde, wenn anders innige Liebe und Antheil glüklich machen kann, dieses Bewußtseyn hat mich schon oft zu dem Entschlusse hingerissen. Fände ich ein Mädchen, das meinem Herzen theuer genug wäre! oder könnte ich Sie beim Wort nehmen, und Ihr Sohn werden. Reich würde freilich Ihre Lotte nie – aber gewiß glüklich.”Damit ist es heraus, aus sicherer Entfernung oder genügender innerer Distanz wirft Schiller das Steuer herum und wirbt bei der reiferen Frau, der er monatelang die Cour gemacht hat, um die Hand der (nichtsahnenden) Tochter. Oder? Hat sich Schiller in seinen kühnsten Träumen sogar ausgemalt, das Verhältnis zu beiden Damen von Wolzogen durch eine Heirat dauerhaft etablieren zu können?

Eine Antwort blieb allerdings aus, und das war natürlich auch eine Antwort. Zum Herbst scheint Frau von Wolzogen ihm dann die Rechnung (seiner aufgelaufenen) Schulden präsentiert zu haben, denn er schrieb am 8. Oktober einigermaßen entsetzt: “Ihr Brief, meine Theuerste, und die Situation, in welcher ich mich mit Ihnen befinden muß, hat eine schrekliche Wirkung auf mich gemacht. Unglükliches Schiksal, das unsre Freundschaft so stören mußte, das mich zwingen mußte, in Ihren Augen etwas zu scheinen, was ich niemals gewesen bin, und niemals werden kann, niederträchtig und undankbar. Urtheilen Sie selbst, meine beste, wie weh es mir thun muß, auch nur einen Augenblik in der Liste derjenigen zu stehen, die an Ihnen zu Betrügern geworden sind... Wie oft und gern wäre ich in den Bedrängnissen meines Herzens, in der Bedürfniß nach Freundschaft zu Ihnen meine Theuerste geflogen, wenn nicht eben die schrekliche Empfindung meiner Ohnmacht Ihren Wunsch zu erfüllen, und meine Schulden zu entrichten, mich wieder zurükgeworfen hätten. Der Gedanke an Sie, der mir jederzeit soviel Freude machte, wurde mir durch die Erinnerung an mein Unvermögen, eine Quelle von Marter...” blah, blah, blah...

Der Rest sind noch drei, vier unverbindliche Briefe von seiner Seite, in denen er ihr Luftschlösser über die Rückzahlung seiner Schulden vorgaukelte, sowie “der lieben Lotte wünsch ich Glück”. Sie hat es wohl kaum gefunden. Am 5. August 1788 starb Henriette von Wolzogen mit nur 42 Jahren an den Folgen einer Brustkrebsoperation. Im Dezember des gleichen Jahres willigte Charlotte in eine Versorgungsehe mit dem Regierungsrat August Franz Friedrich Rühle von Lilienstern auf Schloß Bedheim bei Hildburghausen. 1794 starb auch sie, an der Geburt ihres zweiten Kindes, erst 28 Jahre alt.

... link (1 Kommentar) ... comment

Samstag, 5. Dezember 2009

Bloß weg! Ein Beitrag zum Schillerjahr

Charlotte von Kalb an Friedrich Schiller

1794, im August: “Das einzige Wesen, welches manchmal unzufrieden mit Hölderlin ist - ist er selbst.”

25. Oktober: Hölderlin ist sehr empfindlich... Ich vermute, Hölderlin ist etwas überspannt.”

9. Dezember: “Seine Empfindlichkeit ist grenzenlos, und man meint wirklich, daß eine Verworrenheit des Verstandes diesem Betragen zu Grunde liegt.”

Adolf Beck, der Herausgeber von Hölderlins Briefen in der Stuttgarter Ausgabe der Werke, vermutete stimmig zur allgemeinen Überzeugung von Hölderlins späterem Wahnsinn, an der von Charlotte von Kalb angesprochenen Überempfindlichkeit und Erregtheit Hölderlins könne ein “früher Schub der Krankheit (Schizophrenie) mitgewirkt haben”. Bertaux erinnert demgegenüber daran, daß der Dezember 1794 genau der Zeitpunkt war, zu dem Wilhelmine Kirms Hölderlin davon in Kenntnis gesetzt haben dürfte, daß er bald Vater werden würde. Kein Wunder, daß der gerade erst frisch von der Hochschule gekommene und so mittellose Privatlehrer, daß er keineswegs zu einer Heirat und der Versorgung von Frau und Kind im Stande war (falls er überhaupt an Heirat dachte), Panik schob.

Gut einen Monat später ist Hölderlin seinen Job bei Charlotte von Kalb los. Nicht zuletzt auf sein eigenes Betreiben. Zunächst frohlockt er, nach außen. An den Tübinger Stubenkameraden Hegel schreibt er am 26. Januar 1795: “Ich... kehrte nun in vollem Frieden nach Jena zurück, in eine Unabhängigkeit, die ich im Grunde jetzt im Leben zum erstenmale genieße... Schiller nimmt sich meiner sehr an... Goethen hab ich gesprochen, Bruder!”

Dabei hat er sich bei seinem ersten Zusammentreffen mit dem Olympier einen peinlichen Fauxpas geleistet, der kaum wiedergutzumachen war. Er hat den Geheimen Rat und Weimaraner Minister und Theaterleiter, den bekanntesten Dichter Deutschlands, Wolfgang von Goethe, nicht erkannt. Hölderlin selbst hat die Episode Neuffer so geschildert:

Kaum ein Semester hält er es in Jena aus. Sobald der Sommer kommt, fliegt der Vogel davon. Mitte Juni ist er in Heidelberg, wo er Johann Gottfried Ebel kennenlernt, dann zurück bei der Mutter im heimatlichen Nürtingen am Neckar. Man fragt sich, warum, denn in seinen Briefen von dort schreibt er schon im Sommer vor allem von “Maladie und Verdruß”.

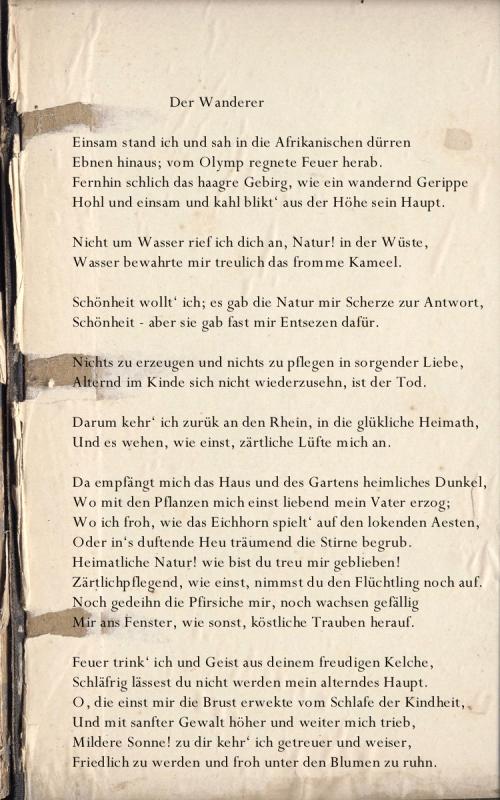

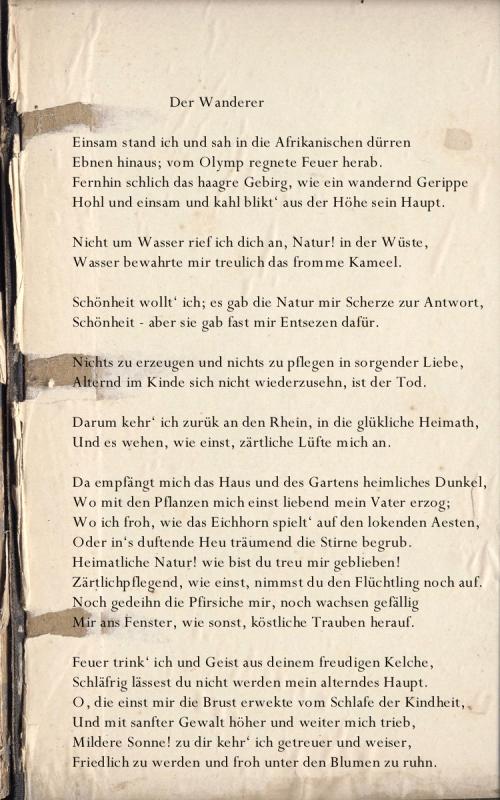

Über die Gründe seines Weggangs aus Jena wird viel spekuliert. Natürlich wird wiedermal ein “früher Schub” der sich dadurch ankündigenden Geisteskrankheit bemüht. Konkreter sind eventuelle politische Befürchtungen. Hölderlin wohnte seit März zusammen mit seinem neuen Freund Isaac von Sinclair, den er bei Fichte kennengelernt hatte, in einem Gartenhaus am Hang des Hausbergs über der Stadt. Ende Mai wird der politisch radikale Revolutionsanhänger Sinclair als Rädelsführer von Studentenkrawallen verhaftet und der Universität verwiesen. Vielleicht bekommt sein Mitbewohner Hölderlin kalte Füße. In seinen Briefen finden sich darauf keine Hinweise, wohl aber auf einen anderen Umstand. Unmittelbar nach Sinclairs Verhaftung macht er sich in Jena tatsächlich erst einmal aus dem Staub und begibt sich auf einen “Spaziergang”: von Jena über Halle nach Dessau, dann über Leipzig zurück, gute 300 Kilometer, in einer Woche. M.a.W. Hölderlin spazierte täglich mehr als 40 Kilometer (und nicht in Wanderschuhen von Meindl oder Scarpa). Der lange als zum Umpusten ätherisches Sensibelchen Geschilderte war körperlich topfit und ausdauernd und gehört zu den ganz großen Spaziergängern unter den Dichtern, der immer wieder zu langen Wanderungen aufbrach, wenn ihn etwas umtrieb. Dazu später vielleicht einmal mehr. Hier nur der Hinweis auf einen Reflex im dichterischen Werk. Friedrich Schiller verwarf im gleichen Jahr ‘95 sein eigenes Verdikt gegen die Verwendung antiker Versmaße mit seiner Elegie Der Spaziergang. Kurz darauf muß Hölderlin den Plan zu einer ersten eigenen Elegie gefaßt haben. Ihr Titel: Der Wanderer.

An Neuffer schrieb er anläßlich seines Spaziergangs ins Sächsische:

Ihr Verehrer

M. Hölderlin”

Was hat der Verehrte darauf geantwortet? - Nichts.

Was hat der Verehrte darauf geantwortet? - Nichts.

Anfang September schickt Hölderlin einen zweiten Brief. “Es ist mir oft wie einem Exulanten, wenn ich mich der Stunden erinnere, da Sie sich mir mitteilten.” Auch darauf erhält er keine Antwort, Schiller ist sauer und schmollt. In seinem Musenalmanach 1796 erscheinen die Beiträge, die Hölderlin ihm dafür eingereicht hat, nicht. Stattdessen druckt er in seinen Horen ein eigenes Gedicht mit dem wohl auf Hölderlin gemünzten Titel Einem jungen Freund / als er sich der Weltweisheit widmete. Wie der Titel vermuten läßt, ein sehr mahnendes Gedicht, in dem er den “jungen Freund” mehrfach eindringlich fragt, ob dieser auch Mut und Stärke genug in sich fühle,

Hölderlin schreibt erst im nächsten Sommer und dann fast ein Jahr nach der Veröffentlichung von Schillers Gedicht im November 1796 wieder: “Verehrungswürdigster! Es macht mich oft traurig, daß ich Ihnen nimmer, wie ich sonst wohl durfte, ein Wort aus meiner Seele sagen kann, aber Ihr gänzlich Verstummen gegen mich macht mich wirklich blöde.”

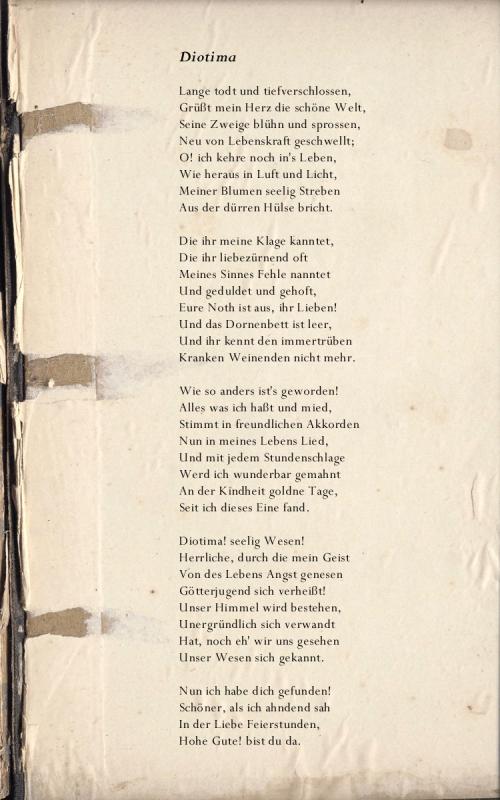

Darauf endlich läßt sich der Herr Professor, ganz Dichterfürst, dazu herab, dem “lieben Freund” ein paar gutgemeinte Ratschläge für künftige Gedichte auf den Weg zu geben: “fliehen Sie wo möglich die philosophischen Stoffe... Auch vor einem Erbfehler deutscher Dichter will ich Sie noch warnen, der Weitschweifigkeit nämlich... Dieses tut Ihrem Gedicht an Diotima nicht wenig Schaden.”

Nachdem auch der Musenalmanach auf das Jahr 1797 ohne Beiträge von Hölderlin erscheint, schickt er Schiller im Juni dieses Jahres einen neuerlichen Brief mit dem ersten Band des Hyperion, zwei neuen Gedichten und einer gut verpackten Riposte: “Ich habe Mut und eignes Urteil genug, um mich von andern Kunstrichtern und Meistern unabhängig zu machen... aber von Ihnen dependier ich unüberwindlich; und weil ich fühle, wie viel ein Wort von Ihnen über mich entscheidet, such ich manchmal, Sie zu vergessen”.

Die Absetzbewegung von Schiller, die mit der überraschenden Abreise aus Jena begonnen hat, wird hier deutlich genug formuliert.

Eins der beiden mitgeschickten Gedichte ist Der Wanderer. Und der Adressat, der bewunderte Poet und Kunstrichter, der gerade erst so trefflich Über naive und sentimentalische Dichtung zu urteilen wußte? Er fragt einen anderen nach seiner Einschätzung, an dessen Urteil ihm gelegen sein muß: Göthe. “Sagen [Sie] mir in ein paar Worten, wie Ihnen die Arbeit vorkommt, und was Sie sich von dem Verfasser versprechen. Ueber Produkte in dieser Manier habe ich kein reines Urteil.”

Göthe antwortet gleich am nächsten Tag (28.6.97): “Denen beyden mir überschickten Gedichen... bin ich nicht ganz ungünstig... Ich möchte sagen, in beyden Gedichten sind gute Ingredienzien zu einem Dichter, die aber allein keinen Dichter machen. Vielleicht täte er am besten, wenn er einmal ein ganz einfaches Idyllisches Faktum wählte”.

Schiller am 30. Juni beflissen: “Es freut mich, daß Sie meinem Freunde und Schutzbefohlenen nicht ganz ungünstig sind. Das Tadelnswürdige an seiner Arbeit ist mir sehr lebhaft aufgefallen, aber ich wußte nicht recht, ob das Gute auch Stich halten würde... Aufrichtig, ich fand in diesen Gedichten viel von meiner eigenen sonstigen Gestalt, und es ist nicht das erstemal, daß mich der Verfasser an mich mahnte (!) - Sein Zustand ist gefährlich, da solchen Naturen so gar schwer beyzukommen ist.” Göthe entwarnt, wie wohl erhofft, und lobhudelt zurück: “Eine ähnliche Richtung ist wohl nicht zu verkennen, allein sie haben weder die Fülle, noch die Stärke, noch die Tiefe Ihrer Arbeiten.”

Ohne Hölderlin zu fragen, macht sich Schiller daran, den Wanderer nach Göthes Maßgabe idyllisch zu verniedlichen und druckt ihn so in den Horen. Hölderlins Dank fällt ziemlich zweischneidig aus: “Glauben Sie, daß ich diese Ehre zu schätzen weiß!” Darauf folgt höflich die endgültige Absage.

1794, im August: “Das einzige Wesen, welches manchmal unzufrieden mit Hölderlin ist - ist er selbst.”

25. Oktober: Hölderlin ist sehr empfindlich... Ich vermute, Hölderlin ist etwas überspannt.”

9. Dezember: “Seine Empfindlichkeit ist grenzenlos, und man meint wirklich, daß eine Verworrenheit des Verstandes diesem Betragen zu Grunde liegt.”

Adolf Beck, der Herausgeber von Hölderlins Briefen in der Stuttgarter Ausgabe der Werke, vermutete stimmig zur allgemeinen Überzeugung von Hölderlins späterem Wahnsinn, an der von Charlotte von Kalb angesprochenen Überempfindlichkeit und Erregtheit Hölderlins könne ein “früher Schub der Krankheit (Schizophrenie) mitgewirkt haben”. Bertaux erinnert demgegenüber daran, daß der Dezember 1794 genau der Zeitpunkt war, zu dem Wilhelmine Kirms Hölderlin davon in Kenntnis gesetzt haben dürfte, daß er bald Vater werden würde. Kein Wunder, daß der gerade erst frisch von der Hochschule gekommene und so mittellose Privatlehrer, daß er keineswegs zu einer Heirat und der Versorgung von Frau und Kind im Stande war (falls er überhaupt an Heirat dachte), Panik schob.

Gut einen Monat später ist Hölderlin seinen Job bei Charlotte von Kalb los. Nicht zuletzt auf sein eigenes Betreiben. Zunächst frohlockt er, nach außen. An den Tübinger Stubenkameraden Hegel schreibt er am 26. Januar 1795: “Ich... kehrte nun in vollem Frieden nach Jena zurück, in eine Unabhängigkeit, die ich im Grunde jetzt im Leben zum erstenmale genieße... Schiller nimmt sich meiner sehr an... Goethen hab ich gesprochen, Bruder!”

Dabei hat er sich bei seinem ersten Zusammentreffen mit dem Olympier einen peinlichen Fauxpas geleistet, der kaum wiedergutzumachen war. Er hat den Geheimen Rat und Weimaraner Minister und Theaterleiter, den bekanntesten Dichter Deutschlands, Wolfgang von Goethe, nicht erkannt. Hölderlin selbst hat die Episode Neuffer so geschildert:

“Bei Schiller war ich schon einigemale, das erstemal eben nicht mit Glück. Ich trat hinein, wurde freundlich begrüßt, und bemerkte kaum im Hintergrunde einen Fremden, bei dem keine Miene, auch nachher lange kein Laut etwas besonders ahnden ließ. Schiller nannte mich ihm, nannt' ihn auch mir, aber ich verstand seinen Namen nicht. Kalt, fast ohne einen Blick auf ihn begrüßt ich ihn, und war einzig im Innern und Äußern mit Schillern beschäftigt; der Fremde sprach lange kein Wort. Schiller brachte die Thalia, wo ein Fragment von meinem Hyperion u. mein Gedicht an das Schicksal gedruckt ist, u. gab es mir. Da Schiller sich einen Augenblick darauf entfernte, nahm der Fremde das Journal vom Tische, wo ich stand, blätterte neben mir in dem Fragmente, u. sprach kein Wort. Ich fühlt' es, daß ich über und über rot wurde. Hätt' ich gewußt, was ich jetzt weiß, ich wäre leichenblaß geworden. Er wandte sich darauf zu mir, erkundigte sich nach der Frau von Kalb, nach der Gegend und den Nachbarn unseres Dorfs, u. ich beantwortete das alles so einsylbig, als ich vielleicht selten gewohnt bin. Aber ich hatte einmal meine Unglücksstunde. Schiller kam wieder, wir sprachen über das Theater in Weimar, der Fremde ließ ein paar Worte fallen, die gewichtig genug waren, um mich etwas ahnden zu lassen. Aber ich ahndete nichts. Der Maler Majer aus Weimar kam auch noch. Der Fremde unterhielt sich über manches mit ihm. Aber ich ahndete nichts. Ich ging, u. erfuhr an demselben Tage im Klub der Professoren, was meinst Du? daß Goethe diesen Mittag bei Schiller gewesen sei. Der Himmel helfe mir, mein Unglück, u. meine dummen Streiche gut zu machen, wenn ich nach Weimar komme.”Aber Göthe scheint ihm die Sache nicht weiter übel zu nehmen. “Er unterhielt mich so sanft und freundlich, daß mir recht eigentlich das Herz lachte”, schreibt Hölderlin später an Hegel. Es geht ihm also bestens, sollte man meinen, er hat Geld und die allerbesten Verbindungen, sein Idol Schiller persönlich nimmt Gedichte von ihm in seine Zeitschrift auf, lädt ihn gar zur Mitarbeit ein und empfiehlt Cotta, den Hyperion zum Druck anzunehmen, Hölderlin geht also nicht nur mit den bekanntesten Geistesgrößen des Landes persönlich um (“Herder war auch herzlich”), er lebt auch, frei und materieller Nöte vorläufig enthoben, im damaligen geistigen Zentrum Deutschlands und hört an der Universität das Neuste vom Neusten, über das alle diskutieren: Fichtes philosophische Vorlesungen über Religion, Recht und Moral. Alles in allem sitzt er im Schlaraffenland für einen ambitionierten jungen Hochschulabsolventen, der als Dichter in die Höhe will. Und, schwups, ist er weg.

Kaum ein Semester hält er es in Jena aus. Sobald der Sommer kommt, fliegt der Vogel davon. Mitte Juni ist er in Heidelberg, wo er Johann Gottfried Ebel kennenlernt, dann zurück bei der Mutter im heimatlichen Nürtingen am Neckar. Man fragt sich, warum, denn in seinen Briefen von dort schreibt er schon im Sommer vor allem von “Maladie und Verdruß”.

Über die Gründe seines Weggangs aus Jena wird viel spekuliert. Natürlich wird wiedermal ein “früher Schub” der sich dadurch ankündigenden Geisteskrankheit bemüht. Konkreter sind eventuelle politische Befürchtungen. Hölderlin wohnte seit März zusammen mit seinem neuen Freund Isaac von Sinclair, den er bei Fichte kennengelernt hatte, in einem Gartenhaus am Hang des Hausbergs über der Stadt. Ende Mai wird der politisch radikale Revolutionsanhänger Sinclair als Rädelsführer von Studentenkrawallen verhaftet und der Universität verwiesen. Vielleicht bekommt sein Mitbewohner Hölderlin kalte Füße. In seinen Briefen finden sich darauf keine Hinweise, wohl aber auf einen anderen Umstand. Unmittelbar nach Sinclairs Verhaftung macht er sich in Jena tatsächlich erst einmal aus dem Staub und begibt sich auf einen “Spaziergang”: von Jena über Halle nach Dessau, dann über Leipzig zurück, gute 300 Kilometer, in einer Woche. M.a.W. Hölderlin spazierte täglich mehr als 40 Kilometer (und nicht in Wanderschuhen von Meindl oder Scarpa). Der lange als zum Umpusten ätherisches Sensibelchen Geschilderte war körperlich topfit und ausdauernd und gehört zu den ganz großen Spaziergängern unter den Dichtern, der immer wieder zu langen Wanderungen aufbrach, wenn ihn etwas umtrieb. Dazu später vielleicht einmal mehr. Hier nur der Hinweis auf einen Reflex im dichterischen Werk. Friedrich Schiller verwarf im gleichen Jahr ‘95 sein eigenes Verdikt gegen die Verwendung antiker Versmaße mit seiner Elegie Der Spaziergang. Kurz darauf muß Hölderlin den Plan zu einer ersten eigenen Elegie gefaßt haben. Ihr Titel: Der Wanderer.

An Neuffer schrieb er anläßlich seines Spaziergangs ins Sächsische:

“Ich war zu Ende des Winters nicht ganz gesund, aus Mangel an Bewegung, vielleicht auch, weil ich die Nektar- und Ambrosiakost, die man in Jena findet, noch nicht genug ertragen konnte; ich half mir durch einen Spaziergang”.Das von Chatwin später viel gepredigte Gehen als Therapie, Hölderlin hat es oft praktiziert. Interessant im Hinblick auf sein Weggehen ist aber auch seine ironische Erwähnung der (geistigen) “Nektar- und Ambrosiakost”, die er nicht vertrug. Dahinterstecken könnte, daß Hölderlin die vielen überragenden Köpfe in Jena für seine geistige Unabhängigkeit und seine eigene Kreativität bald zu dicht auf die Pelle rückten. Jedenfalls hat er Schiller gegenüber seinen plötzlichen Weggang aus Jena in dieser Richtung zu erklären versucht: “Es ist sonderbar, daß man sich sehr glücklich finden kann unter dem Einfluß eines Geistes... bloß durch seine Nähe”, schrieb er seinem väterlichen Gönner zunächst schmeichelnd am 23. Juli ‘95 aus Nürtingen. “Ich hätt es auch schwerlich mit all meinen Motiven über mich gewonnen, zu gehen”, heißt es dann weiter, “wenn nicht eben diese Nähe mich von der andern Seite so oft beunruhiget hätte. Ich war immer in Versuchung, Sie zu sehn, und sah Sie immer nur, um zu fühlen, daß ich Ihnen nichts sein konnte...

Ihr Verehrer

M. Hölderlin”

Was hat der Verehrte darauf geantwortet? - Nichts.

Was hat der Verehrte darauf geantwortet? - Nichts. Anfang September schickt Hölderlin einen zweiten Brief. “Es ist mir oft wie einem Exulanten, wenn ich mich der Stunden erinnere, da Sie sich mir mitteilten.” Auch darauf erhält er keine Antwort, Schiller ist sauer und schmollt. In seinem Musenalmanach 1796 erscheinen die Beiträge, die Hölderlin ihm dafür eingereicht hat, nicht. Stattdessen druckt er in seinen Horen ein eigenes Gedicht mit dem wohl auf Hölderlin gemünzten Titel Einem jungen Freund / als er sich der Weltweisheit widmete. Wie der Titel vermuten läßt, ein sehr mahnendes Gedicht, in dem er den “jungen Freund” mehrfach eindringlich fragt, ob dieser auch Mut und Stärke genug in sich fühle,

dem Feind in dir selbst männlich entgegenzugehn,Einen Mentor wie Professor Friedrich Schiller von der Universität Jena desavouiert man nicht dadurch, daß man sich seiner Empfehlung für eine Arbeitsstelle bei einer guten Freundin nicht gewachsen zeigt, und erst recht macht man sich anschließend nicht eigenmächtig aus dem Staub. Da muß man es sich dann eben gefallen lassen, wenn der berühmte Dramatiker der Räuber (der sich selbst schon mehrfach auf französisch empfohlen hat) einem Mut und Stärke, Reife und Gesundheit bezweifelt.

Mit des Auges Gesundheit, des Herzens heiliger Unschuld

Zu entlarven den Trug, der dich als Wahrheit versucht?

Fliehe, bist du des Führers im eigenen Busen nicht sicher,

Fliehe den lockenden Rand, ehe der Schlund dich verschlingt.

Hölderlin schreibt erst im nächsten Sommer und dann fast ein Jahr nach der Veröffentlichung von Schillers Gedicht im November 1796 wieder: “Verehrungswürdigster! Es macht mich oft traurig, daß ich Ihnen nimmer, wie ich sonst wohl durfte, ein Wort aus meiner Seele sagen kann, aber Ihr gänzlich Verstummen gegen mich macht mich wirklich blöde.”

Darauf endlich läßt sich der Herr Professor, ganz Dichterfürst, dazu herab, dem “lieben Freund” ein paar gutgemeinte Ratschläge für künftige Gedichte auf den Weg zu geben: “fliehen Sie wo möglich die philosophischen Stoffe... Auch vor einem Erbfehler deutscher Dichter will ich Sie noch warnen, der Weitschweifigkeit nämlich... Dieses tut Ihrem Gedicht an Diotima nicht wenig Schaden.”

Nachdem auch der Musenalmanach auf das Jahr 1797 ohne Beiträge von Hölderlin erscheint, schickt er Schiller im Juni dieses Jahres einen neuerlichen Brief mit dem ersten Band des Hyperion, zwei neuen Gedichten und einer gut verpackten Riposte: “Ich habe Mut und eignes Urteil genug, um mich von andern Kunstrichtern und Meistern unabhängig zu machen... aber von Ihnen dependier ich unüberwindlich; und weil ich fühle, wie viel ein Wort von Ihnen über mich entscheidet, such ich manchmal, Sie zu vergessen”.

Die Absetzbewegung von Schiller, die mit der überraschenden Abreise aus Jena begonnen hat, wird hier deutlich genug formuliert.

Eins der beiden mitgeschickten Gedichte ist Der Wanderer. Und der Adressat, der bewunderte Poet und Kunstrichter, der gerade erst so trefflich Über naive und sentimentalische Dichtung zu urteilen wußte? Er fragt einen anderen nach seiner Einschätzung, an dessen Urteil ihm gelegen sein muß: Göthe. “Sagen [Sie] mir in ein paar Worten, wie Ihnen die Arbeit vorkommt, und was Sie sich von dem Verfasser versprechen. Ueber Produkte in dieser Manier habe ich kein reines Urteil.”

Göthe antwortet gleich am nächsten Tag (28.6.97): “Denen beyden mir überschickten Gedichen... bin ich nicht ganz ungünstig... Ich möchte sagen, in beyden Gedichten sind gute Ingredienzien zu einem Dichter, die aber allein keinen Dichter machen. Vielleicht täte er am besten, wenn er einmal ein ganz einfaches Idyllisches Faktum wählte”.

Schiller am 30. Juni beflissen: “Es freut mich, daß Sie meinem Freunde und Schutzbefohlenen nicht ganz ungünstig sind. Das Tadelnswürdige an seiner Arbeit ist mir sehr lebhaft aufgefallen, aber ich wußte nicht recht, ob das Gute auch Stich halten würde... Aufrichtig, ich fand in diesen Gedichten viel von meiner eigenen sonstigen Gestalt, und es ist nicht das erstemal, daß mich der Verfasser an mich mahnte (!) - Sein Zustand ist gefährlich, da solchen Naturen so gar schwer beyzukommen ist.” Göthe entwarnt, wie wohl erhofft, und lobhudelt zurück: “Eine ähnliche Richtung ist wohl nicht zu verkennen, allein sie haben weder die Fülle, noch die Stärke, noch die Tiefe Ihrer Arbeiten.”

Ohne Hölderlin zu fragen, macht sich Schiller daran, den Wanderer nach Göthes Maßgabe idyllisch zu verniedlichen und druckt ihn so in den Horen. Hölderlins Dank fällt ziemlich zweischneidig aus: “Glauben Sie, daß ich diese Ehre zu schätzen weiß!” Darauf folgt höflich die endgültige Absage.

Sie sagen, ich sollte Ihnen näher sein, so würden Sie mir sich ganz verständlich machen können; von Ihnen bedeutet mir ein solches Wort so viel! Aber glauben Sie, daß ich denn doch mir sagen muß, daß Ihre Nähe mir nicht erlaubt ist? Wirklich, Sie beleben mich zu sehr, wenn ich um Sie bin... Ich bin vor Ihnen wie eine Pflanze, die man erst in den Boden gesetzt hat. Man muß sie zudecken um Mittag. Sie mögen über mich lachen; aber ich spreche Wahrheit.Hier fragmentarisch ein paar Distichen des Wanderers aus Hölderlins eigener erster Reinschrift:

Hölderlin

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 1. Dezember 2009

“Überdiss hat sie eine ser interessante Figur”

Bei Hölderlins Waltershausen-Projekt läuft von Anfang einiges schief. Die Straße von Erlangen nach Bamberg gilt durch wegelagernde Räuberbanden in den Wäldern als so unsicher, daß man der Postkutsche Husaren als bewaffnete Begleitung mitgeben muß. Erst weit nach Mitternacht trifft sie in Bamberg ein. Nach Coburg führt der Weg am zweiten Weihnachtstag durch das “himmlische Tal, das von der Itze durchflossen wird”, aber Hölderlin sieht überall Anzeichen politischer Unruhe, in Coburg ist gerade die Miliz von den Bürgern verdroschen worden. In Nürnberg hätten sie “den Patriziern vom Aufhängen etwas zu verstehen gegeben.”

Um 3 Uhr in der Frühe fährt Hölderlin mit “Extrapost” von Coburg ab und trifft am Abend ziemlich durchgerüttelt und zerschlagen endlich in Waltershausen ein. Wo ihn auf dem Schloß niemand erwartet.

Die Schloßherrin, Reichsfreiin Charlotte von Kalb (geb. Marschalk von Ostheim) mit den großen blauen, aber extrem kurzsichtigen Augen, die Schiller, Hölderlin und Jean Paul, aber nie ihren Mann träumerisch ansehen, weilt noch auf Weihnachtsbesuch in Jena und hat niemanden informiert, daß sie inzwischen einen neuen Hauslehrer verpflichtet hat. (Die Kommunikation mit ihrem Mann, dem aus französischen Diensten entlassenen Major Heinrich von Kalb, ist nicht sonderlich gut und innig.) Der noch amtierende Hofmeister hat keine Ahnung, daß er bereits entlassen ist. “Der Major tröstet mich so gut er kann über die gespannte Lage”, schreibt Hölderlin noch am 30. Dezember in einem langen Brief an Stäudlin.

Die Schloßherrin, Reichsfreiin Charlotte von Kalb (geb. Marschalk von Ostheim) mit den großen blauen, aber extrem kurzsichtigen Augen, die Schiller, Hölderlin und Jean Paul, aber nie ihren Mann träumerisch ansehen, weilt noch auf Weihnachtsbesuch in Jena und hat niemanden informiert, daß sie inzwischen einen neuen Hauslehrer verpflichtet hat. (Die Kommunikation mit ihrem Mann, dem aus französischen Diensten entlassenen Major Heinrich von Kalb, ist nicht sonderlich gut und innig.) Der noch amtierende Hofmeister hat keine Ahnung, daß er bereits entlassen ist. “Der Major tröstet mich so gut er kann über die gespannte Lage”, schreibt Hölderlin noch am 30. Dezember in einem langen Brief an Stäudlin.

Gleich im neuen Jahr, nach der Abreise des alten Hofmeisters, nimmt der neue die Erziehung des neunjährigen Fritz in die Hand, oder auch nicht, denn Hölderlin versteht sich als alles, nur nicht als Zuchtmeister alten Schlages. Im Herbst, als sich seine erste Anstellung bei den von Kalbs anbahnte, hat der Dreiundzwanzigjährige seinem Halbbruder Karl geschrieben:

Schon im März schreibt Hölderlin an seinen von ihm selbst erkorenen Mentor Schiller, der ihm den Kontakt zu seiner ehemals vertrautesten Freundin Charlotte von Kalb vermittelt hat:

Auch sonst scheint es Hölderlin auf Schloß Waltershausen anfangs recht gut zu gefallen, die Hausherrin, die im März auf das Schloß mit dem von Balthasar Neumann prunkvoll ausgebauten Rokokosaal zurückkehrt, hält große Stücke auf ihn, und außerdem gibt es da nun noch ihre Gesellschafterin, “eine Dame von seltenem Geist und Herzen... Überdiss hat sie eine ser interessante Figur”, teilt Hölderlin seiner Schwester mit. “Überdiss” ist die Dame, mit Namen Wilhelmine Kirms, zwei Jahre jünger als Hölderlin, aber schon Witwe. Und sie leiht sich von ihm Kants neueste Schrift aus. Wie könnte man leichter Hölderlins Interesse auf sich ziehen? Eine Frau, die Kant liest! Ein wahrhaft “seltener Geist” für den von Kant Begeisterten, und als sie ihm auch noch ihr seltenes Herz und die interessante Figur öffnet, ist es um ihn geschehen. Um sie dann allerdings auch bald. Gegen Jahresende löst Frau von Kalb plötzlich das Dienstverhältnis und schickt die Kirmsin vom Schloß ins thüringische Meiningen. Warum?

Pierre Bertaux ist in seinem großen Hölderlin-Buch von 1978, das u.a. Peter Weiss‘ Hölderlin-Drama inspiriert hat, dieser Affäre mit detektivischer Akribie nachgegangen.

Fest steht, daß um jene Zeit, gegen Jahresende 1794, Wilhelmine Kirms ihrer Dienstherrin etwas beichten mußte, weil es sich nicht sehr viel länger verheimlichen ließ: sie trug etwas unter der Schürze. Es ist nicht bekannt, ob sie Frau von Kalb auch gesagt hat, wer der Urheber der Schwangerschaft sei. Sonderlich viele Männer kamen dafür an dem mit Hölderlins Worten “ziemlich einsamen” Ort nicht in Frage. Hat womöglich der vierzigjährige Major von Kalb, schneidiger Veteran des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs, seinen militärischen Rauhbeincharme oder seine Macht als Dienstherr ausgenutzt? Die Hölderlin-Forschung und v.a. Bertaux haben auf einen anderen hinweisende Indizien zusammengetragen. Das vielleicht wichtigste und zugleich diskreteste von ihnen: Unmittelbar nach der Entlassung Wilhelmines folgt Charlotte von Kalb dem vorausgeschickten Sohn Fritz und seinem Lehrer Friedrich nach Jena. Zwei Anstandswochen läßt sie dort verstreichen, vorgeblich in dem Versuch, das inzwischen problematisch gewordene Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler in der veränderten Umgebung noch einmal zu bessern, doch nach Ablauf dieser zwei Wochen bekommt auch Hölderlin die Entlassungspapiere und kehrt nie wieder nach Waltershausen zurück.

Was war an Hölderlins Beziehung zu seinem Zögling so schwierig geworden? In einem neuerlichen Brief an Neuffer äußert er sich über seine Lehrertätigkeit: “Ich muß doch wohl gewissenhaften, oft sehr angestrengten Bemühungen Erfolg wünschen. Es muß mir also wehe tun, wenn dieser Erfolg beinah gänzlich mangelt, durch die sehr mittelmäßigen Talente meines Zöglings, und durch eine äußerst fehlerhafte Behandlung in seiner frühen Jugend, und andere Dinge, womit ich Dich verschonen will.”

Erst nach seiner Entlassung, am 19. Januar 1795, verschont er den Freund nicht länger: “Ich litt mehr, lieber Neuffer! als ich schreiben mochte. Ich sah, wie sich das Kind mit jedem Tage mehr verdarb... ich wagte meine Gesundheit durch fortgesetzte Nachtwachen, denn das machte sein Übel nötig.” Neuffer und den Zeitgenossen war damit genug gesagt. Das kleineFrüchtchen Fritzchen betätigte sich anscheinend allabendlich fleißig der bekanntlich schädlichen Onanie, die damaligen Pädagogen zufolge zu Epilepsie oder Stumpfsinn oder auch Rückenmarksschwindsucht u.ä.m. führt. Als verantwortungsbewußter Erzieher suchte Hölderlin diese verderbliche Sucht mit allen erdenklichen Mitteln zu verhindern und ruinierte sich durch Schlafmangel Geduld und Nerven und verhielt sich am Ende dem Jungen gegenüber so hart, daß die besorgte Mutter mit beiden unter ihrer Aufsicht nach Weimar ging und den gescheiterten Erzieher nach erfolgloser Probezeit zum Schutz des Kindes “in gegenseitigem Einverständnis” entließ. Fortgesetzte Onanie als Kündigungsgrund.

Bertaux fand das auch nicht sehr überzeugend und las die Briefe noch einmal genauer. In dem Hölderlins an Neuffer gleich nach der Entlassung steht noch: “In Waltershausen hatt ich im Hause eine Freundin, die ich ungerne verlor, eine junge Witwe aus Dresden, die jetzt in Meiningen Gouvernante ist. Sie ist ein äußerst verständiges, festes und gutes Weib, und sehr unglücklich durch eine schlechte Mutter. Es wird Dich interessieren, wenn ich Dir ein andermal mehr von ihr sage, und ihrem Schicksal.”

Das tat Hölderlin leider nicht, aber nur eine Woche später bat er seine Mutter brieflich um Geld und zwar, obwohl ihn die Frau von Kalb in ihrem “ganzen edlen Sinn” “noch mit Gelde auf ein Vierteljahr” versehen hatte, um keine unbedeutende Summe, nämlich “sieben bis zehn Carolin”, was umgerechnet über hundert Gulden oder mehr als zwei Drittel seines Jahresgehalts in Waltershausen ausmachte. Wozu brauchte Hölderlin, der sich immer schwer tat, von seiner Mutter Geld aus seinem väterlichen Erbteil zu erbitten, diese Summe? Auch diesmal entschuldigte er sich, er hätte nicht um so viel gebeten, “wenn ich nicht noch einen kleinen Posten in Meiningen zu bezahlen hätte.” - In Meiningen, sieh an.

Im Juli desselben Jahres brachte Wilhelmine Kirms in Meiningen ein kleines Mädchen zur Welt, das auf den Namen Louise getauft wurde. Der Name des Vaters war in den Bekanntenkreisen der Familie von Kalb ein offenes Geheimnis. Zwei Jahre später, Hölderlin lebte in Frankfurt heimlich sein seliges Verhältnis mit Susette Gontard, schrieb der Frankfurter Kaufmann Ernst Schwendler der mit ihm befreundeten Hofrätin Heim in Meiningen: “Hölderlein habe ich vor 14 Tagen in einem Concert gefunden... und lange mit ihm gesprochen, nur nicht von der Kirms. Ich glaube ohnedies, daß er mich vielleicht, wenn er vermutet, daß ich etwas davon weiß, lieber 10 Meilen weiter gewünscht hat.”

Um 3 Uhr in der Frühe fährt Hölderlin mit “Extrapost” von Coburg ab und trifft am Abend ziemlich durchgerüttelt und zerschlagen endlich in Waltershausen ein. Wo ihn auf dem Schloß niemand erwartet.

Die Schloßherrin, Reichsfreiin Charlotte von Kalb (geb. Marschalk von Ostheim) mit den großen blauen, aber extrem kurzsichtigen Augen, die Schiller, Hölderlin und Jean Paul, aber nie ihren Mann träumerisch ansehen, weilt noch auf Weihnachtsbesuch in Jena und hat niemanden informiert, daß sie inzwischen einen neuen Hauslehrer verpflichtet hat. (Die Kommunikation mit ihrem Mann, dem aus französischen Diensten entlassenen Major Heinrich von Kalb, ist nicht sonderlich gut und innig.) Der noch amtierende Hofmeister hat keine Ahnung, daß er bereits entlassen ist. “Der Major tröstet mich so gut er kann über die gespannte Lage”, schreibt Hölderlin noch am 30. Dezember in einem langen Brief an Stäudlin.

Die Schloßherrin, Reichsfreiin Charlotte von Kalb (geb. Marschalk von Ostheim) mit den großen blauen, aber extrem kurzsichtigen Augen, die Schiller, Hölderlin und Jean Paul, aber nie ihren Mann träumerisch ansehen, weilt noch auf Weihnachtsbesuch in Jena und hat niemanden informiert, daß sie inzwischen einen neuen Hauslehrer verpflichtet hat. (Die Kommunikation mit ihrem Mann, dem aus französischen Diensten entlassenen Major Heinrich von Kalb, ist nicht sonderlich gut und innig.) Der noch amtierende Hofmeister hat keine Ahnung, daß er bereits entlassen ist. “Der Major tröstet mich so gut er kann über die gespannte Lage”, schreibt Hölderlin noch am 30. Dezember in einem langen Brief an Stäudlin.Gleich im neuen Jahr, nach der Abreise des alten Hofmeisters, nimmt der neue die Erziehung des neunjährigen Fritz in die Hand, oder auch nicht, denn Hölderlin versteht sich als alles, nur nicht als Zuchtmeister alten Schlages. Im Herbst, als sich seine erste Anstellung bei den von Kalbs anbahnte, hat der Dreiundzwanzigjährige seinem Halbbruder Karl geschrieben:

“Ich hange nicht mehr so warm an einzelnen Menschen. Meine Liebe ist das Menschengeschlecht... Ich liebe das Geschlecht der kommenden Jahrhunderte, denn dies ist meine seligste Hoffnung, unsere Enkel werden besser sein als wir, die Freiheit muß einmal kommen, und die Tugend wird besser gedeihen in der Freiheit heiligem erwärmenden Lichte als unter der eiskalten Zone des Despotismus. Wir leben in einer Zeitperiode, wo alles hinarbeitet auf bessere Tage. Diese Keime von Aufklärung... werden sich ausbreiten... Dies ist das heilige Ziel meiner Wünsche, und meiner Tätigkeit - dies, daß ich in unserm Zeitalter die Keime wecke, die in einem künftigen reifen werden... Ich möchte ins Allgemeine wirken... Bildung, Besserung des Menschengeschlechts”!In dem neunjährigen Fritzchen sollten aber bald ganz andere Keime sprießen, und der zu den Domestiken zählende Hauslehrer bekam mit dem renitenten Adelssöhnchen seine liebe Not.

Schon im März schreibt Hölderlin an seinen von ihm selbst erkorenen Mentor Schiller, der ihm den Kontakt zu seiner ehemals vertrautesten Freundin Charlotte von Kalb vermittelt hat:

“Meinen Zögling zum Menschen zu bilden, das war und ist mein Zweck. Überzeugt, daß alle Humanität, die nicht mit andern Worten Vernunft heißt, des Namens nicht wert ist, dacht ich in meinem Zögling nicht frühe genug sein Edelstes entwickeln zu können. Im schuldlosen Naturstande konnt er schon jetzt nimmer sein, und war auch nimmer drin.”Die Mutter und die Freunde bekommen aber zunächst anderes zu lesen: “Mein Unterricht hat den besten Erfolg. Es ist gar keine Rede davon, daß ich auch nur einmal die gewaltsame Methode zu brauchen nötig hätte”, heißt es an die Mutter. “Mein Junge ist recht guter Art, ehrlich, fröhlich, lenksam, mit gut zusammenstimmenden, auf keine Art exzentrischen Geisteskräften”, schreibt er dem Freund Ludwig Neuffer, derzeit Hilfsgeistlicher und Erzieher am Stuttgarter Waisenhaus.

Auch sonst scheint es Hölderlin auf Schloß Waltershausen anfangs recht gut zu gefallen, die Hausherrin, die im März auf das Schloß mit dem von Balthasar Neumann prunkvoll ausgebauten Rokokosaal zurückkehrt, hält große Stücke auf ihn, und außerdem gibt es da nun noch ihre Gesellschafterin, “eine Dame von seltenem Geist und Herzen... Überdiss hat sie eine ser interessante Figur”, teilt Hölderlin seiner Schwester mit. “Überdiss” ist die Dame, mit Namen Wilhelmine Kirms, zwei Jahre jünger als Hölderlin, aber schon Witwe. Und sie leiht sich von ihm Kants neueste Schrift aus. Wie könnte man leichter Hölderlins Interesse auf sich ziehen? Eine Frau, die Kant liest! Ein wahrhaft “seltener Geist” für den von Kant Begeisterten, und als sie ihm auch noch ihr seltenes Herz und die interessante Figur öffnet, ist es um ihn geschehen. Um sie dann allerdings auch bald. Gegen Jahresende löst Frau von Kalb plötzlich das Dienstverhältnis und schickt die Kirmsin vom Schloß ins thüringische Meiningen. Warum?

Pierre Bertaux ist in seinem großen Hölderlin-Buch von 1978, das u.a. Peter Weiss‘ Hölderlin-Drama inspiriert hat, dieser Affäre mit detektivischer Akribie nachgegangen.

Fest steht, daß um jene Zeit, gegen Jahresende 1794, Wilhelmine Kirms ihrer Dienstherrin etwas beichten mußte, weil es sich nicht sehr viel länger verheimlichen ließ: sie trug etwas unter der Schürze. Es ist nicht bekannt, ob sie Frau von Kalb auch gesagt hat, wer der Urheber der Schwangerschaft sei. Sonderlich viele Männer kamen dafür an dem mit Hölderlins Worten “ziemlich einsamen” Ort nicht in Frage. Hat womöglich der vierzigjährige Major von Kalb, schneidiger Veteran des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs, seinen militärischen Rauhbeincharme oder seine Macht als Dienstherr ausgenutzt? Die Hölderlin-Forschung und v.a. Bertaux haben auf einen anderen hinweisende Indizien zusammengetragen. Das vielleicht wichtigste und zugleich diskreteste von ihnen: Unmittelbar nach der Entlassung Wilhelmines folgt Charlotte von Kalb dem vorausgeschickten Sohn Fritz und seinem Lehrer Friedrich nach Jena. Zwei Anstandswochen läßt sie dort verstreichen, vorgeblich in dem Versuch, das inzwischen problematisch gewordene Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler in der veränderten Umgebung noch einmal zu bessern, doch nach Ablauf dieser zwei Wochen bekommt auch Hölderlin die Entlassungspapiere und kehrt nie wieder nach Waltershausen zurück.

Was war an Hölderlins Beziehung zu seinem Zögling so schwierig geworden? In einem neuerlichen Brief an Neuffer äußert er sich über seine Lehrertätigkeit: “Ich muß doch wohl gewissenhaften, oft sehr angestrengten Bemühungen Erfolg wünschen. Es muß mir also wehe tun, wenn dieser Erfolg beinah gänzlich mangelt, durch die sehr mittelmäßigen Talente meines Zöglings, und durch eine äußerst fehlerhafte Behandlung in seiner frühen Jugend, und andere Dinge, womit ich Dich verschonen will.”

Erst nach seiner Entlassung, am 19. Januar 1795, verschont er den Freund nicht länger: “Ich litt mehr, lieber Neuffer! als ich schreiben mochte. Ich sah, wie sich das Kind mit jedem Tage mehr verdarb... ich wagte meine Gesundheit durch fortgesetzte Nachtwachen, denn das machte sein Übel nötig.” Neuffer und den Zeitgenossen war damit genug gesagt. Das kleine

Bertaux fand das auch nicht sehr überzeugend und las die Briefe noch einmal genauer. In dem Hölderlins an Neuffer gleich nach der Entlassung steht noch: “In Waltershausen hatt ich im Hause eine Freundin, die ich ungerne verlor, eine junge Witwe aus Dresden, die jetzt in Meiningen Gouvernante ist. Sie ist ein äußerst verständiges, festes und gutes Weib, und sehr unglücklich durch eine schlechte Mutter. Es wird Dich interessieren, wenn ich Dir ein andermal mehr von ihr sage, und ihrem Schicksal.”

Das tat Hölderlin leider nicht, aber nur eine Woche später bat er seine Mutter brieflich um Geld und zwar, obwohl ihn die Frau von Kalb in ihrem “ganzen edlen Sinn” “noch mit Gelde auf ein Vierteljahr” versehen hatte, um keine unbedeutende Summe, nämlich “sieben bis zehn Carolin”, was umgerechnet über hundert Gulden oder mehr als zwei Drittel seines Jahresgehalts in Waltershausen ausmachte. Wozu brauchte Hölderlin, der sich immer schwer tat, von seiner Mutter Geld aus seinem väterlichen Erbteil zu erbitten, diese Summe? Auch diesmal entschuldigte er sich, er hätte nicht um so viel gebeten, “wenn ich nicht noch einen kleinen Posten in Meiningen zu bezahlen hätte.” - In Meiningen, sieh an.

Im Juli desselben Jahres brachte Wilhelmine Kirms in Meiningen ein kleines Mädchen zur Welt, das auf den Namen Louise getauft wurde. Der Name des Vaters war in den Bekanntenkreisen der Familie von Kalb ein offenes Geheimnis. Zwei Jahre später, Hölderlin lebte in Frankfurt heimlich sein seliges Verhältnis mit Susette Gontard, schrieb der Frankfurter Kaufmann Ernst Schwendler der mit ihm befreundeten Hofrätin Heim in Meiningen: “Hölderlein habe ich vor 14 Tagen in einem Concert gefunden... und lange mit ihm gesprochen, nur nicht von der Kirms. Ich glaube ohnedies, daß er mich vielleicht, wenn er vermutet, daß ich etwas davon weiß, lieber 10 Meilen weiter gewünscht hat.”

... link (3 Kommentare) ... comment

Samstag, 28. November 2009

"Wie so anders ist's geworden"

Wer behauptet eigentlich, Hölderlin sei schwer bis unverständlich? Deutlicher als so kann man seine vergangenen und akuten Gemütszustände und eine selige neue Verliebtheit in einem Gedicht doch kaum erklären. In den Frankfurter Jahren 1796/97 war Hölderlin, den Umständen entsprechend, glücklich. Ganz anders als die Jahre zuvor: “Lange todt und tiefverschlossen”.

Seine Mutter hatte von Anfang an entschieden, daß "des Bürschle" einmal die geistliche Laufbahn einschlagen solle. Sein Vater, der als Gutsverwalter des Herzogs von Württemberg ein kleines Vermögen hinterlassen hatte, war bereits gestorben, als Hölderlin erst zwei Jahre alt war, und den Stiefvater, der ihm sehr nahe gestanden haben muß, verlor er mit neun. Noch zwanzig Jahre später führte er seinen “Hang zur Trauer” auf diesen Verlust zurück.

Mit 14 war er gegen die schriftliche Erklärung, sich “auf keine andere Profession, dann die Theologiam zu legen”, auf Kosten der Landeskirche in die Klosterschule zu Denkendorf aufgenommen worden, zwei Jahre später ins Kloster Maulbronn, dessen strenger Zucht er schon im Jahr darauf am liebsten ebenso entflohen wäre wie vorher Johannes Kepler und nach ihm Hermann Hesse, die ebenfalls in Maulbronn die Schulbank drückten. Aber die Mutter blieb unerbittlich. Auf das Kloster folgte das Theologiestudium im Tübinger Stift, für Hölderlin voller “Verdrüßlichkeiten, Schikanen, Ungerechtigkeiten”. Die Jahre im Stift brachten aber auch viele Denkanstöße gemeinsam mit Kommilitonen und bedeuteten eine Zeit hoher geistiger Regsamkeit. Wenn es wahr ist, daß Hölderlin zeitweilig gemeinsam mit Hegel und Schelling ein Zimmer belegte, dürfte es sich wohl um das geistig hochkarätigste Internatszimmer zumindest der deutschen Geistesgeschichte gehandelt haben.

Nach bestandenem Examen nicht als Vikar gleich in den Pfarrdienst einzutreten, akzeptierte die württembergische Landeskirche nur, wenn der Stipendiat eine entsprechende anderweitige Anstellung nachweisen konnte. Bei einem Besuch in Stuttgart hatte Hölderlin den wichtigen Verleger Gotthold Stäudlin kennengelernt und der einige seiner frühen Gedichte in seinen weit verbreiteten Musenalmanach fürs Jahr 1792 aufgenommen. Stäudlin war von Hölderlins Talent beeindruckt und wollte sich als Förderer für ihn verwenden. In zwei Briefen empfahl er ihn Schiller, der ebenfalls am württembergischen Erziehungsdrill krank geworden und vor ihm geflohen war. Schiller jedenfalls sah, was er tun konnte. Nach einem kurzen Vorstellungsbesuch Hölderlins in Ludwigsburg am 1. Oktober 1793 schrieb Schiller seiner guten Freundin Charlotte von Kalb, die ihn gebeten hatte, einen Lehrer und Erzieher für ihren neunjährigen Sohn Fritz zu suchen:

“Einen jungen Mann habe ich ausgefunden, der eben jetzt seine theologischen Studien in Tübingen vollendet hat, und dessen Kenntnissen in Sprachen und den zum Hofmeister erforderlichen Fächern alle die ich darüber befragt habe, ein gutes Zeugniß ertheilen. Er versteht und spricht auch das Französische und ist (ich weiß nicht, ob ich dies zu seiner Empfehlung oder zu seinem Nachtheile anführe) nicht ohne poetisches Talent, wovon Sie in dem Schwäbischen Musenalmanach vom Jahr 1794 Proben finden werden. Er heißt Hölderlin und ist Magister der Philosophie. Ich habe ihn persönlich kennen lernen und glaube, daß Ihnen sein Aeußeres sehr wohl gefallen wird. Auch zeigt er vielen Anstand und Artigkeit. Seinen Sitten giebt man ein gutes Zeugniß; doch völlig gesetzt scheint er noch nicht, und viele Gründlichkeit erwarte ich weder von seinem Wißen noch von seinem Betragen. Ich könnte ihm vielleicht hierin Unrecht thun, weil ich dieses Urtheil bloß auf die Bekanntschaft einer halben Stunde und eigentlich bloß auf seinen Anblick und Vortrag gründe; ich will ihn aber lieber härter als nachsichtiger beurtheilen, daß, wenn Ihre Erwartung ja getäuscht werden sollte, dieß zu seinem Vortheil geschehe. Mit den Bedingungen, die Sie ihm anbieten werden, ist er vollkommen zufrieden...“Weihnachten 1793 reiste Hölderlin über Nürnberg und “auf einem verdammt kalten und unsichern Wege” Bamberg voller Ehrgeiz und hochfliegender Erwartungen seiner ersten Anstellung als Hofmeister auf dem Schloß der von Kalbs im unterfränkischen Waltershausen entgegen.

Es konnte nur schiefgehen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 25. November 2009

Alles eine Frage der Ballistik?

Wendepunkte, welcher Art auch immer, sind die gegebenen Orte, kurz innezuhalten. Verläßt etwas die heimische Abschußrampe, so steigt es auf seiner Flugbahn scheinbar unaufhaltsam in die Höhe, doch erreicht es irgendwann den Scheitelpunkt und steht dort für den einen Moment still, in dem seine Beschleunigungskraft und die Erdanziehung sich die Waage halten - dann neigt es sich und sinkt auf seiner ballistischen Kurve unaufhaltsam wieder der Erde zu. Der Scheitelpunkt aber gaukelt zuvor in seinen Sekundenbruchteilen des Kräftegleichgewichts ein Gefühl der von allem losgelösten Schwerelosigkeit vor, das einem Gefühl unbegrenzter Freiheit entspricht. Man fühlt sich, als sei man aller Kräfte ledig, die einen schieben und an einem ziehen, als habe man die Freiheit, in jede gewünschte Richtung zu schweben oder zu bleiben.

Wir schreiben die Wende zum Jahr 1800, eine Jahrhundertwende. Der Putschist Napoleon Bonaparte hat soeben nach seinem Staatsstreich als Erster Konsul die französische Revolution für gelungen und beendet erklärt und marschiert an der Spitze seiner Volksarmee gegen die Kräfte der Reaktion in Italien ein, im Vatikan besteigt nach Pius “dem Letzten” ein neuer Papst den Thron: Pius VII. Die französischen Truppen des neuen, bürgerlichen Zeitalters schlagen das österreichische Heer des alten Feudalabsolutismus bei Marengo und Hohenlinden, während Beethoven an der Wiener Hofburg seine erste Sinfonie aufführt. Alessandro Volta bereitet mit der Entwicklung der ersten Batterie die Nutzung der Elektrizität vor.

“Man kann wohl mit Gewißheit sagen, daß die Welt noch nie so bunt aussah wie jetzt”, hat kurz vorher ein verarmter junger Poet und Hauslehrer namens Friedrich Hölderlin seinem ins revolutionäre Frankreich geflohenen Freund Ebel geschrieben, der ihm eine Lehrerstelle bei der Bankiersfamilie Gontard in Frankfurt vermittelt hatte. “Aber so soll es sein! Ich glaube an eine künftige Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten, die alles Bisherige schamrot machen wird.”

Schamrot aber war vor allem Frau Gontard geworden, als ihr Mann hinter ihr andauerndes Liebesverhältnis zu dem noch nicht dreißigjährigen Hofmeister gekommen war. Hölderlin fliegt, muß das Haus und Frankfurt verlassen, trifft sich nur noch sporadisch und heimlich mit seiner über alles geliebten und verehrten “Diotima”. Sie steckt ihm Briefe durch die Gartenhecke zu, in denen sie schreibt: “Ich fühlte es lebhaft, daß ohne Dich mein Leben hinwelkt und langsam stirbt.” Tatsächlich erkrankt sie bald an Schwindsucht.

Größers wolltest auch du, aber die Liebe zwingt

All uns nieder, das Leid beuget gewaltiger,

gibt Hölderlin ihrem Schmerz in seiner berühmten Ode mit dem Titel Lebenslauf Ausdruck. Dann fährt er fort:

Doch es kehret umsonst nicht

Unser Bogen, woher er kommt.

Im Jahr des Artilleristen Bonaparte der Lebenslauf als ballistische Kurve? Hölderlin sah allerdings wohl weniger den Bogen der Flugbahn als deren Verursacher vor sich, den Bogen, der Pfeile auf ihre Bahn schickt; denn der im Griechischen so gut Bewanderte kannte diese Metapher von Heraklit, den er auch gleich in der folgenden Strophe zitiert: Aufwärts oder hinab!

"Der Weg hinauf oder hinab ein und derselbe", lautet das 60. Fragment Heraklits, und das 51.: "Sie verstehen es nicht, wie es auseinanderstrebend ineinander geht: gegenstrebige Vereinigung wie beim Bogen und der Leier". Das Bild des Bogens geht also mindestens bis ins 5. vorchristliche Jahrhundert zurück, und das heraklitische “Eine in sich selber unterschiedene” hat Hölderlin schon im Hyperion zum “Wesen der Schönheit” erklärt. Im Lebenslauf aber herrschen andere Gesetze, und Hölderlin kleidet die Unerbittlichkeit der Kräfte, die auf Flugbahn und Leben einwirken, in die strenge Form und die harten Fügungen der asklepiadischen Ode.

Aufwärts oder hinab! herrschet in heil'ger Nacht,

Wo die stumme Natur werdende Tage sinnt,

Herrscht im schiefesten Orkus

Nicht ein Grades, ein Recht noch auch?

Dies erfuhr ich. Denn nie, sterblichen Meistern gleich,

Habt ihr Himmlischen, ihr Alleserhaltenden,

Daß ich wüßte, mit Vorsicht

Mich des ebenen Pfads geführt.

Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen,

Daß er, kräftig genährt, danken für Alles lern',

Und verstehe die Freiheit,

Aufzubrechen, wohin er will.

Kurz zischen wir himmelwärts, hinauf aus dem einen, ungeschiedenen Urgrund, und sobald wir über den Scheitelpunkt hinaus sind, geht‘s wieder abwärts, aber es läuft alles auf eins hinaus, verkünden Heraklit und Hölderlin. Ich glaube, nicht in tröstlicher Absicht, sondern eher in bennscher: Erkenne die Lage!

Hölderlin erkannte die seine ziemlich genau: 1804 schrieb er Hälfte des Lebens. Da war er 34 und auf dem Weg in die geistige Umnachtung. In der sollte er, zuweilen klarsichtige Gedichte schreibend, noch einmal mehr als 34 Jahre verbringen. Seine letzten Zeilen, wenige Tage vor seinem Tod am 7. Juni 1843 hingeschrieben:

Oft scheint die Innerheit der Welt umwölkt, verschlossen,

Des Menschen Sinn von Zweifeln voll, verdrossen,

Die prächtige Natur erheitert seine Tage

Und ferne steht des Zweifels dunkle Frage.

Hatte er seinen Frieden gefunden, oder stand die Frage des Zweifels zwar fern, aber immer noch vor ihm?

Mein Vater hätte heute seinen 90. Geburtstag feiern können, wenn er noch lebte. In seinem Gedenken stehen diese Zeilen. Seine Flugbahn zielte nicht so hoch hinauf wie die Hölderlins; dafür war sie stabiler und trug ein gutes Stück weiter.

Wendepunkte. Woran erkennen wir sie? An einem von leichtem Schwindel begleiteten Freiheitsgefühl vielleicht? Bevor sich der Druck der Schwerkraft mit anfangs kaum spürbarer Hand auf uns legt.

Wir schreiben die Wende zum Jahr 1800, eine Jahrhundertwende. Der Putschist Napoleon Bonaparte hat soeben nach seinem Staatsstreich als Erster Konsul die französische Revolution für gelungen und beendet erklärt und marschiert an der Spitze seiner Volksarmee gegen die Kräfte der Reaktion in Italien ein, im Vatikan besteigt nach Pius “dem Letzten” ein neuer Papst den Thron: Pius VII. Die französischen Truppen des neuen, bürgerlichen Zeitalters schlagen das österreichische Heer des alten Feudalabsolutismus bei Marengo und Hohenlinden, während Beethoven an der Wiener Hofburg seine erste Sinfonie aufführt. Alessandro Volta bereitet mit der Entwicklung der ersten Batterie die Nutzung der Elektrizität vor.

“Man kann wohl mit Gewißheit sagen, daß die Welt noch nie so bunt aussah wie jetzt”, hat kurz vorher ein verarmter junger Poet und Hauslehrer namens Friedrich Hölderlin seinem ins revolutionäre Frankreich geflohenen Freund Ebel geschrieben, der ihm eine Lehrerstelle bei der Bankiersfamilie Gontard in Frankfurt vermittelt hatte. “Aber so soll es sein! Ich glaube an eine künftige Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten, die alles Bisherige schamrot machen wird.”

Schamrot aber war vor allem Frau Gontard geworden, als ihr Mann hinter ihr andauerndes Liebesverhältnis zu dem noch nicht dreißigjährigen Hofmeister gekommen war. Hölderlin fliegt, muß das Haus und Frankfurt verlassen, trifft sich nur noch sporadisch und heimlich mit seiner über alles geliebten und verehrten “Diotima”. Sie steckt ihm Briefe durch die Gartenhecke zu, in denen sie schreibt: “Ich fühlte es lebhaft, daß ohne Dich mein Leben hinwelkt und langsam stirbt.” Tatsächlich erkrankt sie bald an Schwindsucht.

Größers wolltest auch du, aber die Liebe zwingt

All uns nieder, das Leid beuget gewaltiger,

gibt Hölderlin ihrem Schmerz in seiner berühmten Ode mit dem Titel Lebenslauf Ausdruck. Dann fährt er fort:

Doch es kehret umsonst nicht

Unser Bogen, woher er kommt.

Im Jahr des Artilleristen Bonaparte der Lebenslauf als ballistische Kurve? Hölderlin sah allerdings wohl weniger den Bogen der Flugbahn als deren Verursacher vor sich, den Bogen, der Pfeile auf ihre Bahn schickt; denn der im Griechischen so gut Bewanderte kannte diese Metapher von Heraklit, den er auch gleich in der folgenden Strophe zitiert: Aufwärts oder hinab!

"Der Weg hinauf oder hinab ein und derselbe", lautet das 60. Fragment Heraklits, und das 51.: "Sie verstehen es nicht, wie es auseinanderstrebend ineinander geht: gegenstrebige Vereinigung wie beim Bogen und der Leier". Das Bild des Bogens geht also mindestens bis ins 5. vorchristliche Jahrhundert zurück, und das heraklitische “Eine in sich selber unterschiedene” hat Hölderlin schon im Hyperion zum “Wesen der Schönheit” erklärt. Im Lebenslauf aber herrschen andere Gesetze, und Hölderlin kleidet die Unerbittlichkeit der Kräfte, die auf Flugbahn und Leben einwirken, in die strenge Form und die harten Fügungen der asklepiadischen Ode.

Aufwärts oder hinab! herrschet in heil'ger Nacht,

Wo die stumme Natur werdende Tage sinnt,

Herrscht im schiefesten Orkus

Nicht ein Grades, ein Recht noch auch?

Dies erfuhr ich. Denn nie, sterblichen Meistern gleich,

Habt ihr Himmlischen, ihr Alleserhaltenden,

Daß ich wüßte, mit Vorsicht

Mich des ebenen Pfads geführt.

Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen,

Daß er, kräftig genährt, danken für Alles lern',

Und verstehe die Freiheit,

Aufzubrechen, wohin er will.

Kurz zischen wir himmelwärts, hinauf aus dem einen, ungeschiedenen Urgrund, und sobald wir über den Scheitelpunkt hinaus sind, geht‘s wieder abwärts, aber es läuft alles auf eins hinaus, verkünden Heraklit und Hölderlin. Ich glaube, nicht in tröstlicher Absicht, sondern eher in bennscher: Erkenne die Lage!

Hölderlin erkannte die seine ziemlich genau: 1804 schrieb er Hälfte des Lebens. Da war er 34 und auf dem Weg in die geistige Umnachtung. In der sollte er, zuweilen klarsichtige Gedichte schreibend, noch einmal mehr als 34 Jahre verbringen. Seine letzten Zeilen, wenige Tage vor seinem Tod am 7. Juni 1843 hingeschrieben:

Oft scheint die Innerheit der Welt umwölkt, verschlossen,

Des Menschen Sinn von Zweifeln voll, verdrossen,

Die prächtige Natur erheitert seine Tage

Und ferne steht des Zweifels dunkle Frage.

Hatte er seinen Frieden gefunden, oder stand die Frage des Zweifels zwar fern, aber immer noch vor ihm?

Mein Vater hätte heute seinen 90. Geburtstag feiern können, wenn er noch lebte. In seinem Gedenken stehen diese Zeilen. Seine Flugbahn zielte nicht so hoch hinauf wie die Hölderlins; dafür war sie stabiler und trug ein gutes Stück weiter.

Wendepunkte. Woran erkennen wir sie? An einem von leichtem Schwindel begleiteten Freiheitsgefühl vielleicht? Bevor sich der Druck der Schwerkraft mit anfangs kaum spürbarer Hand auf uns legt.

... link (0 Kommentare) ... comment

Sonntag, 22. November 2009

Am Wendepunkt. Steilkliff von Saka

Von Tallinn ostwärts auf die russische Grenze bei Narwa zu führte die äußerste Etappe dieser Reise. Mit leicht gemischten Gefühlen, denn überall kann man nachlesen, daß dies der Schmutzwinkel Estlands ist. Jahrzehntelang wurde hier Ölschiefer abgebaut, der einzige Rohstoff des Landes, den man zur Energiegewinnung in großen Kraftwerksblöcken verbrannte. Abraumhalden sollten die Gegend prägen, die Luft hochgradig belastet sein. Von all dem bekommt man auf der Küstenstraße kaum etwas mit. Viel mehr war es die Fahrt in ein Nirgendwo; Ortschaften wurden immer kleiner, sahen immer zurückgebliebener aus und lagen immer weiter auseinander, aufgegebene Felder verkrauteten und wucherten zu, junger Wald breitete sich aus, wurde dichter, als sollte besiedeltes Land überhaupt bald aufhören und nur noch - immer wieder reizvolle Vorstellung - aufs Neue unbewohnte, sich renaturierende Natur folgen; da standen wir auf einmal vor einem blitzsauberen, modernen Tagungshotel unmittelbar am Rand eines fünfzig Meter hohen Steilufers.

Unten spülte die Ostsee über runde Wackersteine auf den Strand, dahinter erstreckte sich das Meer weit über den Horizont hinaus nach Norden. Tief jagten graublaue Wolken vor Westwind dahin, hier und da von der untergehenden Sonne an den Rändern leuchtend vergoldet. Wir standen am Ufer, betrachteten die ständig wechselnden Lichtspiele auf den Wellen und sahen zu, wie die Nacht heraufzog. Morgen würden wir den Kühlergrill endgültig nach Süden wenden.

... link (2 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 18. November 2009

Seltsame Symbolik