“Gehen wir noch ein Stück”, sagte ich.

“Wie weit?”

“Och, wenigstens ein paar Jahre”, sagte ich, “mal sehen, wie lange es geht.”

“Kurzes Glück kann jeder”, sagte die Herzogin und ging los.

Diesmal blieb ich an ihrer Seite, und wir querten vorerst nicht mehr die Dünenrücken, sondern folgten der Spur der Ziegen. Irgendwo würden sie uns schon hinführen, wo es Wasser, Grün und Menschen gab. Die Tiere kennen sich aus, ihre Pfade enden nicht im Nirgendwo. Wasser hatten wir für eine ganze Tageswanderung im Rucksack, Kompass, und zur Sicherheit hatte ich das Handy dabei und Raschids Nummer.

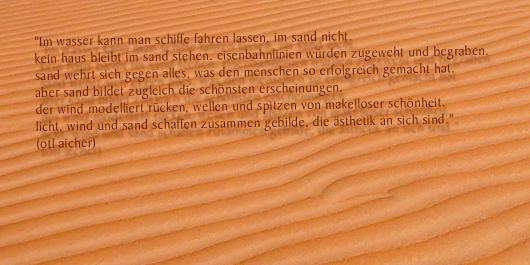

Die Sonne stieg höher, der Sand verlor seine Konturen, und seine Farbe bleichte aus, aber ich bekam allmählich das Gefühl, trotzdem leichter zu gehen. Der Rhythmus stellte sich ein, den ich am Wandern so liebe. Die Gleichmäßigkeit des Gehens, die den Körper und seine Teile harmonisch in Einklang bringt mit sich selbst. Nach einer Weile stimmte sich mein Rhythmus dann auf den der Landschaft ein. Anstiege brachten mich nicht mehr ins Schwitzen oder außer Atem als das Hinablaufen auf der anderen Seite, das Wellenförmige der Dünen wurde zum Muster des Gehens. Auf und ab, verlangsamen, zulegen, stehenbleiben, rasten, wieder Bewegung aufnehmen, weiter gehen in dieser mageren Landschaft, die schon fast an Abstraktion grenzt, nur noch Linie und kaum mehr Farbe ist, Licht, Sand und Wind. Durch die Reduktion noch gegenwärtiger. Es sind Elemente, Worte und Empfindungen, die für mich nach Freiheit duften. Vielleicht weil sie so leicht sind, allen beschwerenden Ballast abgeworfen und hinter sich gelassen haben. Das Licht löst selbst die Farben auf, das Licht, seine Hitze und der Wind trocknen den Sand aus, machen ihn leicht und fliegen. Dünen sind Strömungsmuster, sichtbar gewordener Wind. Ich denke an das Gegenstück: nasse, schwere Lehmerde. Das Gehen auf dem hohen Grat einer Sanddüne kommt manchmal dem Gefühl des Fliegens nahe. Wenn dir der aufsteigende Wind bauschend unter das Hemd fährt, könntest du fast abheben. Das Gehen hier duftet nicht nur nach Freiheit, es ist Leben von Freiheit. Und Freiheit kann man nur leben; sie ist kein Besitz, sondern eine Tätigkeit. Ein Staat, ein Gemeinwesen kann seinen Mitgliedern höchstens Freiheitsrechte verbriefen. Sie verwirklichen, sie in Freiheit umsetzen, muss jeder selbst durch sein Tun. Von daher mögen viele unser kräftezehrendes Herumwandern in dieser Wüste ohne Zweck und Ziel für “bekloppt” halten, für mich ist es ein Akt von Freiheit. Hier gehe ich in der Wüste, doch in mir ist bei weitem keine Wüste.

Neben mir geht die Herzogin. Manchmal blickt sie mich von der Seite an, und einmal sagt sie: “Ich habe von einem alten Beduinen gelesen, den man fragte, was er nur an seiner armseligen Wüste fände, und er gab zur Antwort: Die Gazelle sagt: Meine Wüste ist mir schön wie euch Damaskus.”

“Oh ja”, antworte ich, “ich kenne auch so ein altes Wort: Und man verstehe die Freiheit, aufzubrechen, wohin man will.”

Die Herzogin drückt meine Hand, und wir gehen weiter.

... link (0 Kommentare) ... comment

Ich erwachte von einem mir seit ewigen Zeiten verhassten Geräusch, dem Gurren von Tauben. Es ist der schreckliche Ruf der eintönigsten Stunden meiner Kindheit. Meine Eltern, die unter der Woche stets früh zur Arbeit mussten, hatten sich ausgebeten, sie wenigstens sonntags ausschlafen zu lassen; ich aber wachte gewöhnlich mit dem Hellwerden auf. Natürlich auch sonntags. Mein Bruder schlief meist noch, die Eltern sowieso, also hatte ich mich ruhig zu verhalten, bis sich endlich ein Zeichen von Leben in der verschlafenen Bande regte.

Ich erwachte von einem mir seit ewigen Zeiten verhassten Geräusch, dem Gurren von Tauben. Es ist der schreckliche Ruf der eintönigsten Stunden meiner Kindheit. Meine Eltern, die unter der Woche stets früh zur Arbeit mussten, hatten sich ausgebeten, sie wenigstens sonntags ausschlafen zu lassen; ich aber wachte gewöhnlich mit dem Hellwerden auf. Natürlich auch sonntags. Mein Bruder schlief meist noch, die Eltern sowieso, also hatte ich mich ruhig zu verhalten, bis sich endlich ein Zeichen von Leben in der verschlafenen Bande regte.Auf der ausgestorbenen Straße unten vor dem Haus fuhr noch kein Auto, es gab keinen DKW an seinem Zweitaktmotor zu erraten oder das unverkennbare Prasseln eines Käfers. Alles war totenstill, ich aber lag da und versuchte, wenigstens im Muster der zugezogenen Vorhänge geheimnisvolle Gesichter, Ungeheuer, Teufel oder wilde Tiere zu sehen. Manchmal trat tatsächlich etwas Gräusliches daraus hervor, starrte aber nur reglos zu mir herüber und löste sich wieder auf, wenn ein Luftzug die Vorhänge bewegte. Das einzige Geräusch, das auf ewiggleiche Weise Sonntag für Sonntag die endlose Stille gliederte, war das monotone Gurren von Straßentauben. -

Das hier klang nicht so fett und aufgeplustert, aber unverkennbar stammte es von Tauben. Vielleicht waren es die selben kleinen Palmtauben, die sich in der Nacht in unsere Hütte verirrt hatten und panisch erschreckt aufgeflattert waren, als wir mit der Taschenlampe hereinkamen. Es hatte eine Weile gedauert, ehe ich sie einfangen und hinausbefördern konnte. Anscheinend waren sie die einzigen Tiere im Camp, zumindest die einzigen, die Töne von sich gaben.

Es war noch vor Sonnenaufgang, die wenigen Gegenstände in der Hütte nahmen gerade erst Konturen an: das kleine Regal neben meinem Bett mit der Petroleumlampe darauf, das großherzogliche Bett an seinem anderen Ende, in dem nur eine zusammengeknüllte Decke zu liegen schien. Ich selbst hatte meine im Schlaf weit hinabgeschoben. Wieso logen eigentlich die Wüstenschriftsteller so unisono, es werde nachts kalt in der Wüste? Es war nach wie vor klebrig heiß und schwül. Ich war völlig verschwitzt.

“Bereit zu einem Morgenspaziergang, Langschläfer?” klang es munter von der Tür. Vor dem hellgrauen Rechteck zeichneten sich die Umrisse der Herzogin ab. Erkennbar hatte sie ihre Locken noch nicht mit der Bürste gezüchtigt, aber ich hütete mich, das anzumerken.

“Ja, sicher”, antwortete ich und versuchte mich unternehmungslustig anzuhören. “Dem Morgenrot entgegen!”

Morgenrot fand nicht statt. Die Sonne war noch immer nicht aufgegangen, doch ein fahles Bleiweiß lastete schon auf den Dünen vor dem Lager. Der Sand, von einem stumpfen Rotbraun, lag noch ebenso matt wie ich vor einigen Minuten in meinem zerwühlten Bett. Es regte sich kein Lüftchen, und es war drückend heiß.

Wir öffneten die kleine Pforte im geschnitzten Flügeltor und schlüpften leise hinaus. Sehr ausgeschlafen stapfte die Herzogin bereits mit kurzen Schritten schräg die erste hohe Düne hinauf. Während ich ihr noch einen Schritt nachtat und dafür zwei wieder hinunterrutschte, war sie bald oben angekommen und lief barfuß als Schattenriss mit offen wehendem Hemd den Grat entlang. Die Locken waren noch immer ungebändigt. Ein Anblick, der mich im stillen sehr erfreute.

So liefen wir eine Weile in die Wüste hinein, sie leichtfüßig und mir wie eine Gazaal (zu diesen schlanken Tieren auf ihren schnellen hohen Läufen kann man schlechterdings nicht Ga-zelle sagen) immer vorauseilend, ich schwerfällig und bald aus allen Poren schwitzend hinterdrein. Sandhügel auf, Sandhügel ab. Hinter dem vierten oder fünften sah ich sie nicht mehr. Immerhin lief ihre Spur wie von einem Fuchs geschnürt dahin. Ich trottete ihr nach. Inzwischen war die Sonne aufgegangen. Nicht als gelber oder roter Ball, der deutlich umrissen über die Dünenkämme stieg, sondern als diffuse Strahlenquelle einer gleißenden Helligkeit, zu der man nicht einmal aufblinzeln konnte. Die Hitze nahm schlagartig zu, wurde stechend; der Schweiß lief mir nicht nur in Strömen den Rücken hinab, er tropfte auch von der gesenkten Stirn wie aus einem leckenden Wasserhahn.

Ein paar Anstiege und Wellentäler weiter legte ich eine kleine Verschnaufpause ein. Die Herzogin hatte ich noch nicht wieder zu Gesicht bekommen, aber ihre Spur lief noch deutlich sichtbar vor mir her. Vielleicht rastete sie gerade hinter dem nächsten Dünenkamm. Mein Blick folgte den Abdrücken im Sand die Düne hinauf zum Grat, und da oben stand sie. Das weiße Hemd musste sie abgelegt haben, denn sie war ganz schwarz, und die langen krausen Haaren standen ihr überall vom Körper ab. Rätselhafte Metamorphose, doch das da oben war eindeutig eine Ziege. Ein wildes, schwarzes Biest mit langem Zottelhaar und langen, geschraubten Hörnern. Es blickte noch einen Augenblick aus gelben Augen auf mich herab, warf sich dann herum und verschwand mit zwei Bocksprüngen aus meinem Blickfeld wie früher die Fabelwesen in den Vorhangmustern.

Halluzinationen? Nein, ich hatte doch gerade erst getrunken. Wasser. Ich hängte die Feldflasche wieder um und machte mich an den Aufstieg durch den rieselnden Sand. Hinter dem Kamm entdeckte ich sieben dunkle Punkte, die nach Süden in ein Längstal zwischen zwei Dünenrücken stoben. In der anderen Richtung saß oder kniete eine Figur still im Sand, das Gesicht der Sonne zugewandt. Sie trug ein weißes Hemd, und so weit ich sehen konnte besaß sie keine Hörner.

... link (0 Kommentare) ... comment

Beim Abendessen auf dem teppichbelegten Podest unter dem Palmblätterdach eines halboffenen Madschlis' - Claudia hatte aus Maskat einen großen Fisch mitgebracht, den zwei indische Hausangestellte mit einem Curry und frischem Salat lecker zubereiteten - fragte ich Raschid nach seinem Vater, dem höflich schweigsamen, zu seinen Tieren aber so sanftmütigen Bedu. Ja, das Leben mit den Kamelen in der Wüste liebe sein Vater über alles, gab er zurück. Aber ihm sei auch vor Jahren schon klar geworden, dass er damit allein die Zukunft seiner Kinder nicht mehr sichern könne. Als Erster in der Gegend habe er sie in Schulen nach Maskat und sogar ins Ausland geschickt, damit sie das Leben dort und die Vorstellungen der Fremden kennenlernen sollten und vieles andere, mit dem sie später gemeinsam aus ihrem Alltagsleben in der Wüste zusätzliche Einkünfte erzielen konnten. Ein Bruder von ihm sei beispielsweise Mechaniker und kümmere sich um die Fahrzeuge für Wüstentouren, er selbst habe wegen seiner Sprachkenntnisse und Auslandserfahrungen die Betreuung der Touristen übernommen. Das Camp hier hätten sie alle gemeinsam aufgebaut; dann aber habe sein Vater eines Tages erklärt, er wolle sein Beduinenleben wieder aufnehmen, die berühmten Kamele der Sharquiyah züchten und mit ihnen durch die roten Sande ziehen. - Nach kluger Voraussicht eine souveräne Entscheidung, dachte ich. Selbstbescheidung und Erfüllung in einem. “Weißt du übrigens, wo für uns Bedui die Wüste anfängt?”, fragte Raschid. “Da, wo die Feinheit und Weichheit des Sandes so unwiderstehlich wird, dass wir einfach die Sandalen ausziehen und barfuß weitergehen müssen.”

Die Herzogin und ich saßen nachher noch lange auf den beiden Klappstühlen vor unserer Hütte. Die Petroleumlampen waren bis auf eine gelöscht worden. Kein Lichtschein vom Boden minderte das Funkeln der Sterne, von denen es dort oben so viele gab, dass wir die gewohnten Konstellationen kaum wiederfinden konnten.

... link (3 Kommentare) ... comment

“Nehmt Platz”, forderte uns Raschid auf. Zwei kleine Mädchen von vielleicht fünf Jahren steckten neugierig ihre Lockenköpfe herein. Dann erschien eine junge Frau mit einem Tablett, stellte es auf dem Boden ab und begrüßte uns mit einem leichten Händedruck. “Salaam alejkum.” “Meine Schwester”, erklärte Raschid, “bei uns Bedui tragen die Frauen keinen Schleier, und wir verstecken sie auch nicht vor Fremden.” Er nahm winzige Mokkatässchen und schenkte uns ein. Dann hob er den Deckel von einer Schale. “Kaffee und Datteln, die traditionellen Symbole unserer Gastfreundschaft. Bitte, bedient euch!” Der Kaffee war mit Kardamom gewürzt, die Datteln zergingen im Mund. “Solche, wie sie in Europa verkauft werden, würden wir niemals essen”, bemerkte er stolz.

“Warst du schon in Europa?”

“Ja, mehrmals. Zuletzt in München. Es hat viel geregnet. Der Himmel war immer grau. - Entschuldigt mich einen Moment.” Draußen war noch ein Auto vorgefahren. Kurz darauf trat er in Begleitung einer blonden Frau wieder ein; Claudia, eine im Oman lebende Freundin der Familie aus Deutschland, stellte er vor. (Aus München, nahm ich an.) Draußen aber warte jetzt sein Vater mit den Kamelen auf uns.

Der Mann, der vor der Hütte stand, war fast zierlich schlank, sehr dunkel von der Sonne und von unbestimmbarem Alter. Nach einem genickten und gemurmelten Salaam und dem leichten Handschlag der Araber ging er schweigend vor uns her zu einer Gruppe von Kamelen, die bereits gesattelt im Sand lagen. Mit einer flüssigen Bewegung einem noch ein Führseil ums Maul geschlungen, aufgesessen, die Kamele ruckten erst hinten in die Höhe, dann auf die hohen Vorderbeine, und wir schritten schon, sanft im Passgang schwankend, in die Wüste hinaus. Kein widerwilliges Blöken und Brüllen genervt unwilliger Biester, kein Geschrei, kein Zerren an Ketten, die den Tieren mit Dornenpflöcken durch die Nasenwände getrieben waren, keine Tritte, keine Flüche - dieses sanfte Miteinander hier war mit der üblen Kameltreiberei am Rand der marokkanischen Sahara nicht zu vergleichen.

Der wiegend weiche Schritt der Tiere auch nicht. Ihre Schattenrisse auf dem roten Sand wurden von ellenlangen Beinen getragen. Die Sonne zu unserer Rechten stand inzwischen tief. Raschids Vater kniete vor uns auf seinem hellbraunen Leittier und gab mit nichts zu erkennen, ob er Englisch verstand. Ein leiser, kaum spürbarer und noch immer heißer Südwind bauschte sein weißes Gewand. Auch wir schwiegen lieber. Was gab es auch zu sagen? Sonne, Wärme, Wind, in alle Richtungen bis zum Horizont wellender Sand in Formen vollkommener Ästhetik; Ewigkeit. Stille.

... link (0 Kommentare) ... comment

Nach und nach häuften sich die Dünen zu langgestreckten Hügeln und Höhenrücken aus rotem Sand und verstellten den Horizont. An ihren Füßen wuchsen hier und da niedrige Dornensträucher oder ein Büschel trockenes, hartes Gras. Als wir um die Ausläufer einer Düne herumfuhren, weil Raschid wohl den vorgeprägten Spurrillen entkommen wollte, überraschten wir zwei junge Dromedare, deren Köpfe, tiefer als die Höcker geduckt, synchron zu uns herumflogen und uns dann entgeistert auf langen Hälsen folgten. Im nächsten Dünental stand anscheinend die Mutter und sah uns vorwurfsvoll entgegen.

Nach und nach häuften sich die Dünen zu langgestreckten Hügeln und Höhenrücken aus rotem Sand und verstellten den Horizont. An ihren Füßen wuchsen hier und da niedrige Dornensträucher oder ein Büschel trockenes, hartes Gras. Als wir um die Ausläufer einer Düne herumfuhren, weil Raschid wohl den vorgeprägten Spurrillen entkommen wollte, überraschten wir zwei junge Dromedare, deren Köpfe, tiefer als die Höcker geduckt, synchron zu uns herumflogen und uns dann entgeistert auf langen Hälsen folgten. Im nächsten Dünental stand anscheinend die Mutter und sah uns vorwurfsvoll entgegen. Der rote Sand wurde tiefer, ich musste mehr Gas geben, um das Tempo zu halten. Dann wechselte Raschid vorn noch einmal geringfügig die Richtung und fuhr schräg einen Dünenhang hinauf. Der Pfadfinder folgte brav, neigte sich natürlich zur Seite, wühlte sich aber hinauf und pflügte oben eine Schneise durch den wie mit dem Lineal gezogenen Kamm. Dahinter ging es in eine weite Mulde zwischen zwei Dünen. Es war, als ob man in eine mit gemahlenem Zimt gefüllte Sandgrube hineinfuhr. Bloß nicht drin steckenbleiben! Hier war es schon nützlich, dass die Antriebskraft auf alle vier Räder verteilt wurde. So kamen wir im zweiten Gang ganz gut und ohne zu stocken durch und die nächste Düne hinauf. Unten verlief wieder ein langgestrecktes flaches Tal mit wellblechgeriffeltem Sand, dem wir auf einem südlichen Kurs immer tiefer in die Wüste hinein folgten.

Irgendwann lag vor uns etwas silbrig grau in eine Mulde zwischen zwei Dünen gebettet. Es stellte sich als kleine Ansammlung niedriger Hütten aus Palmwedeln heraus, die dicht zusammenkauerten wie eine Wagenburg. Raschid fuhr darauf zu und hielt davor. Er stieg aus und trat zu mir ans Seitenfenster. “Das ist die Wohnung meiner Eltern. Ich möchte euch auf einen Willkommenskaffee hereinbitten.”

... link (0 Kommentare) ... comment

... link (0 Kommentare) ... comment

Am späten Nachmittag waren wir mit dem Mann namens Raschid in al-Wasil verabredet, einem kleinen, staubigen Straßendorf am Rand der Ramlat al-Wahiba. Ein hilfsbereiter Angestellter am Hotelempfang in Nizwa hatte uns seine Telefonnummer gegeben, als er hörte, dass wir in die Wüste wollten. Raschid, sicher ein Verwandter von ihm (aber sprach das dagegen?), unterhalte ein kleines, bescheidenes Camp im Gebiet der großen Sanddünen und sei ein erfahrener Führer aus einer in der Wüste lebenden Bedufamilie.

Am späten Nachmittag waren wir mit dem Mann namens Raschid in al-Wasil verabredet, einem kleinen, staubigen Straßendorf am Rand der Ramlat al-Wahiba. Ein hilfsbereiter Angestellter am Hotelempfang in Nizwa hatte uns seine Telefonnummer gegeben, als er hörte, dass wir in die Wüste wollten. Raschid, sicher ein Verwandter von ihm (aber sprach das dagegen?), unterhalte ein kleines, bescheidenes Camp im Gebiet der großen Sanddünen und sei ein erfahrener Führer aus einer in der Wüste lebenden Bedufamilie.Wir trafen etwas vor der verabredeten Zeit ein, parkten den Wagen im schmalen Schatten einer niedrigen Zeile von Lehmhäusern und warteten. Die Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatten jede Tür und jedes Fenster gegen die stechende Sonne verschlossen. Ein einziges Mal öffnete sich eine schmale Pforte in einem beschnitzten doppelflügligen Portal, und eine Beduinenfrau schlüpfte heraus. Statt eines Schleiers trug sie die omanische Burqa und ein mit roten Bordüren schön verziertes Tuch. Am kleinen Finger einen massigen Goldring. Durch den Türspalt wurde im Hof kurz eine Kloschüssel sichtbar, dann schloss sich die Pforte. Wenig später kam ein gelbes Buschtaxi, auf dessen Ladefläche ein paar Halbwüchsige hockten. Ob wir auf Raschid warteten; er käme bald. Nach dieser Zwischenmeldung fuhren sie wieder davon.

Im Autoradio lief ein endlos schwebender Teppich von arabischer Popmusik, leise klopfende Rhythmustrommeln, an- und abschwellende Streicher, Habibi besingende Frauenstimmen, alles nicht unangenehm, einschläfernd im Hitzeatem der Wüste. Ich hielt mein kleines Reisethermometer aus dem Seitenfenster. Es schnellte von 41 ̊ im Schatten auf den Anschlag bei 53 ̊.

Dann bog ein weißer Landcruiser um die Hausecke und hielt hinter uns. Zwei Männer stiegen aus. Der Fahrer in gegürteter weißer Dischdascha und hell gemustertem Turban kam auf uns zu, den anderen in blauem Monteursoverall sah ich im Rückspiegel hinter unserem Wackenheck abtauchen. Der Weißgekleidete stellte sich als Raschid vor, ein junger Mann, vielleicht Anfang dreißig mit einem schmalen Kinnbart und wachen braunen Augen unter kräftigen Brauen. Er fragte, ob wir zu ihm umsteigen oder mit unserem eigenen Wagen fahren wollten. Letzteres. Gut. Unser Auto könnte es schaffen. (Kurze Pause.) Wir sollten ihm dann immer in seiner Spur folgen. Plötzlich ertönte vom Wagenheck ein lautes Zischen. Raschid sah mich völlig unbeteiligt an. “Dein Freund lässt uns schon mal die Luft aus den Reifen?”, fragte ich. Seine Lippen verzogen sich zu einem fast unmerklichen Lächeln, und er nickte. “Damit ihr euch nicht so leicht im Sand festfahrt.” “Ich weiß”, sagte ich. “Dann können wir ja losfahren.” “Fahren wir.”

Wir wendeten, bogen in eine schmale Gasse und kurvten zwischen den eng zusammenstehenden Häusern hindurch. An einem hielt Raschid noch einmal an und stieg aus. Er nahm zwei große Kanister von der Ladefläche und stellte sie unter einen aus der Hauswand ragenden Wasserhahn. “Hier könnt ihr auch noch mal Wasser zapfen”, sagte er. “Es kommt aus einem Tank in der Erde. Ist schön frisch und kühl.”

Hinter den letzten Häusern von al-Wasil endete die Straße im Sand. Er sah dunkel aus, wellig und fest wie trockenes Watt. Aber in der Ferne wölbte sich, rötlich in der Spätnachmittagssonne glühend, die erste hohe Sanddüne.

... link (0 Kommentare) ... comment

Erstaunlich unaufgeregt, fast unbemerkt, als hätte sie sich leise angeschlichen. Auf dem frischen Asphaltband käme man mit genügend Wasser und Benzin in den Tanks wohl völlig unbehelligt hindurch. Mit eingeschalteter Klimaanlage würde sie vor den getönten Scheiben vorbeispulen wie einer der zahllosen langweiligen Dokumentarfilme auf Discovery Channel. Aber ein bisschen wollte ich mich schon von ihr behelligen lassen. Dafür war ich schließlich hierher gekommen. Doch hatte ich mir genügend Respekt angelesen, um nun nicht einfach aufs Geratewohl irgendeiner Fahrspur in die Wahiba-Sande zu folgen, in denen Thesiger immerhin auf die berüchtigten Treibsande der Umm al-Samim gestoßen war. “Ich war der erste Europäer, der sie sah. Den weißen Boden aus feinem Gipsstaub bedeckte eine sandbestreute Salzkruste. Weiter draußen ließ lediglich eine um weniges dunklere Färbung der Oberfläche den Sumpf erkennen, der darunter drohte. Ich tat einige Schritte nach vorn, aber Staiyun legte die Hand auf meinen Arm und sagte: ‛Geh nicht weiter! Es ist gefährlich!'”

Erstaunlich unaufgeregt, fast unbemerkt, als hätte sie sich leise angeschlichen. Auf dem frischen Asphaltband käme man mit genügend Wasser und Benzin in den Tanks wohl völlig unbehelligt hindurch. Mit eingeschalteter Klimaanlage würde sie vor den getönten Scheiben vorbeispulen wie einer der zahllosen langweiligen Dokumentarfilme auf Discovery Channel. Aber ein bisschen wollte ich mich schon von ihr behelligen lassen. Dafür war ich schließlich hierher gekommen. Doch hatte ich mir genügend Respekt angelesen, um nun nicht einfach aufs Geratewohl irgendeiner Fahrspur in die Wahiba-Sande zu folgen, in denen Thesiger immerhin auf die berüchtigten Treibsande der Umm al-Samim gestoßen war. “Ich war der erste Europäer, der sie sah. Den weißen Boden aus feinem Gipsstaub bedeckte eine sandbestreute Salzkruste. Weiter draußen ließ lediglich eine um weniges dunklere Färbung der Oberfläche den Sumpf erkennen, der darunter drohte. Ich tat einige Schritte nach vorn, aber Staiyun legte die Hand auf meinen Arm und sagte: ‛Geh nicht weiter! Es ist gefährlich!'”

Als wir in einer kleinen Oasensiedlung von der Hauptstraße abbogen, folgte uns ein betagter Pickup, der sogleich begann, mit der Lichthupe Zeichen zu geben, sobald wir den Ort hinter uns hatten. Soll er doch überholen, dachte ich und ließ mich nicht beirren. Nach wenigen Kilometern blinkte er wieder, scherte aus, überholte und wurde dann langsamer. Ein brauner Unterarm winkte aus dem Seitenfenster abwärts.

“Ein Polizeiauto ist das definitiv nicht”, sagte ks. misstrauisch.

“Nein. warten wir ab, was sie von uns wollen.”

Wir rollten aus, und aus dem blauen Pickup stieg ein wie ein Bauer gekleideter Mann in einer ziemlich schweißdunklen Dischdascha und einem nachlässig gewickelten Turban. Ich ließ das Seitenfenster herab.

Er trat heran und streckte mit einem ruhigen “Salam alejkum” die Hand zum Fenster herein. Ich ergriff sie mit einem Gegengruß, und er fragte in sehr gutturalem Englisch: “You go Wahiba Sands?”

“Yes.”

“You better not go this way. Bad road. Very bad. Leading nowhere. Only sand. No road. Very bad. You better go back. Take other road.”

Der nette Mann war uns also eigens nachgefahren, um uns vor einem gefährlichen Abstecher zu warnen. Welche Aufmerksamkeit Fremden gegenüber! Ich überlegte kurz, wieviele Bauern wohl in Deutschland einem Auto mit fremdem Nummernschild hinterherfahren würden, das in einen Feldweg einbog, der etwa in einem sumpfigen Wiesengelände endete. Ich bedankte mich und sagte, wir wären im nächsten Ort verabredet, um mit einem Führer in die Wüste zu fahren.

“Rashid good man”, sagte der Mann zufrieden und ging wieder zu seinem Wagen, stieg ein, wendete und fuhr in einer Staubwolke zurück.

... link (2 Kommentare) ... comment

Hier, wo es absolut nichts zu sehen gab, lag die Idee eines unsichtbaren Gottes näher als anderswo. Die größte denkbare Konkretion, aus unmittelbarer Anschauung entstanden, war noch die, dass Er vielleicht einmal in einem brennenden Dornbusch materialisierte, der sich, verdorrt allein auf dieser Plaine stehend, in der erstickend sengenden Hitze selbst entzündet hatte, die auch mir jetzt heiß die Haut spannte und in den Kopf stach. Eins wurde mir gleich bei diesem ersten Erleben klar: Die Wüste war etwas sehr Großes und Mächtiges. So oder so. Erhaben oder niederträchtig, gemein, vernichtend.

Von einer Abfalltonne neben dem Kaffeehaus kam eine Fliege angeschwirrt. Ihr Brummen das einzige Geräusch in der lastenden Stille. Es war eine recht große Fliege, Cynomyia mortuorum, haarig und mit einem metallischgrün schillernden Rückenpanzer. Sie landete auf meinem linken Unterarm wie ein Raubvogel auf dem Handschuh des Falkners und musterte mich unergründlich aus großen roten Facettenaugen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Als die Straße nach Süden abschwenkte und die Berge zurückblieben, ging das Land schnell in eine flache, völlig öde Schotterwüste über. Luftspiegelungen flimmerten über dem nur noch wenig befahrenen Asphalt. Es sah aus, als stünde er abschnittweise unter Wasser und würde uns sonst noch was vorgaukeln, bis die ersten Dromedare tatsächlich neben uns vorbeischritten und sich hier und da hochmütig eines der vereinzelten Blättchen von den dornigen Akazien zupften.

Als die Straße nach Süden abschwenkte und die Berge zurückblieben, ging das Land schnell in eine flache, völlig öde Schotterwüste über. Luftspiegelungen flimmerten über dem nur noch wenig befahrenen Asphalt. Es sah aus, als stünde er abschnittweise unter Wasser und würde uns sonst noch was vorgaukeln, bis die ersten Dromedare tatsächlich neben uns vorbeischritten und sich hier und da hochmütig eines der vereinzelten Blättchen von den dornigen Akazien zupften.An einem alten, verfallenden Einzelgehöft hielten wir an. Umfassungsmauer, ein ehemals dreigeschossiger Turm, Wohnhaus, Ställe, alles aus ungebrannten Lehmziegeln erbaut, die unter der unbarmherzigen Hitze längst ins Bröckeln geraten waren. Aus Staub bist du geworden, zu Staub sollst du werden. Ohne umweltbelastende Rückstände. Das Baumaterial billig und an Ort und Stelle vorhanden, leicht zu bearbeiten, gut isolierend, einfach auszubessern. Sehr praktisch.

Bei al-Mudaybi macht ein Schild auf ein zum “Tourist-Restaurant” deklariertes Kaffeehaus aufmerksam. Wir steuern es an und lösen beträchtlichen Wirbel aus. Auf die glatt verputzte Fassade sind nicht nur Bruchsteine und dicke Quader gemalt, die gleiche künstlerisch inspirierte Hand hat auch noch hinzugefügt, was es in dieser Gegend am allerwenigsten gibt: üppiges Grün, Bäume, einen großen Teich mit zwei Fontänen. Fehlt nur noch ein kapitaler Jägermeisterhirsch, der sein Geweih aus dem finstern Tann reckt. Der Kellner, der unseren Wagen gehört hat und uns an der Tür empfangen will, prallt zurück und muss erst einmal seinen Bruder zur Unterstützung holen, ehe er verstehen kann, welche Extravaganz wir uns wünschen. - Kaffee.

So? Unglaublich! Kaffee?

- Ja, bitte. Ganz gewöhnlichen omanischen Kaffee mit Kardamom.

- Mit Milch?

- Nein. Mit Kardamom.

- Zucker?

- Danke, nein.

Wir nehmen auf einer Gruppe von Sitzpolstern am Boden Platz, obwohl es - wir befinden uns in einem “Tourist-Restaurant”! - auch einen Tisch mit ein paar Plastikstühlen gibt. Die beiden einzigen Gäste, zwei Einheimische, die in ihren Nachthemden an Wasserpfeifen nuckelten, erheben sich und verlassen indigniert das Lokal. Eine Frau im Kaffeehaus! Der Untergang des Morgenlands steht vor der Tür. Nein, ist gerade eingetreten.

... link (0 Kommentare) ... comment