Donnerstag, 1. September 2011

Das Zeitalter der Kreuzzüge lag erst ein paar Jahrhunderte zurück, da wehten in den Straßen deutscher Städte schon die Orientteppiche vor den Fenstern.

... link (0 Kommentare) ... comment

Sonntag, 21. August 2011

Jungfernstiegschuhwerk

Versace, Hamburg, Elbphilharmonie, Binnenalster, Jungfernstieg - alles klangvolle Namen für den von weither anreisenden Besucher, mondän geradezu, aber vielleicht sollte man seine neue Kamera besser nicht überall so nah und genau hinschauen lassen. Denn wer würde schon das Schuhwerk, in dem diese Jungfer des orangen Fußnagellacks stieg, auf dem Jungfernstieg erwarten. Hat sich was mit der Mondänität.

... link (0 Kommentare) ... comment

Montag, 8. August 2011

Time for Tea

... link (0 Kommentare) ... comment

Sonntag, 7. August 2011

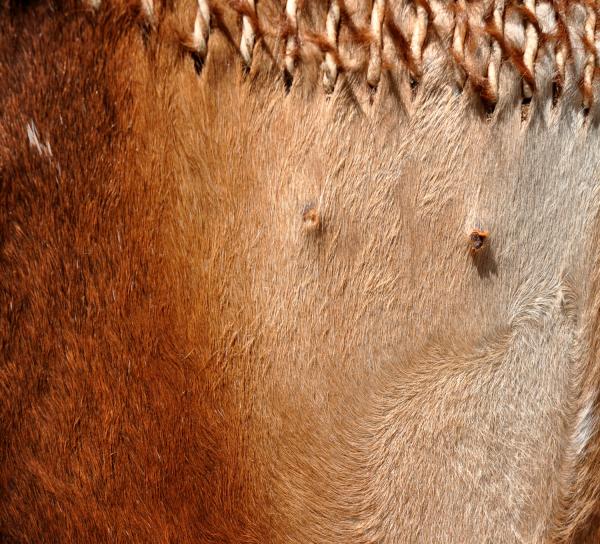

Ngoma

Kunstvolle Verwertung eines ugandischen Rindviehs.

(aus der Abteilung "Üben mit der Kamera")

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 4. August 2011

wie man unwillentlich zum flitser wird

Ihr Tip zum automatischen Blitz hat den Nagel genau auf den Kopf getroffen, lieber Herr Terra40, denn genau solche selbsttätigen Sperenzchen haben mich zu der widerwilligen Einsicht gebracht, daß die neue Kamera einstweilen noch mit mir fotografiert und nicht umgekehrt.

In der Gebruikshandleiding bin ich zum Kapitel “flits” noch nicht vorgedrungen. Die allgemeinen Sicherheitshinweise wecken schon genug Bedenken in mir:

Man kann ja nicht aufmerksam genug sein im Leben. Gut, daß Nikon für uns Dummbatzen an alles gedacht hat.

“Wenn der Trageriemen um den Hals eines Kleinkindes gelegt wird, besteht die Gefahr einer Strangulierung.”

Hier sehen Sie, daß es mir inzwischen gelungen ist, den flits zu überlisten. (Bei der Scharfeinstellung üben wir noch.)

In der Gebruikshandleiding bin ich zum Kapitel “flits” noch nicht vorgedrungen. Die allgemeinen Sicherheitshinweise wecken schon genug Bedenken in mir:

“Wanneer u de dioptrie-instelling gebruikt met het oog tegen de zoeker, dient u op te passen dat u niet per ongeluk uw vinger in uw oog steekt.”

Dank dem nützlichen Link des Herrn Pathologen konnte ich mich überzeugen, daß da wirklich steht: “Wenn Sie bei der Bedienung der Dioptrieneinstellung gleichzeitig durch den Sucher schauen, sollten Sie unbedingt darauf achten, nicht aus Versehen mit dem Finger ins Auge zu greifen.”Man kann ja nicht aufmerksam genug sein im Leben. Gut, daß Nikon für uns Dummbatzen an alles gedacht hat.

“Wenn der Trageriemen um den Hals eines Kleinkindes gelegt wird, besteht die Gefahr einer Strangulierung.”

Hier sehen Sie, daß es mir inzwischen gelungen ist, den flits zu überlisten. (Bei der Scharfeinstellung üben wir noch.)

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 2. August 2011

OMG, ich hab's getan

Seit Tagen, seit Wochen habe ich ebay und den holländischen Marktplaats belauert, auch bei zwei Auktionen versuchsweise zögerlich mitgeboten und natürlich nicht den Zuschlag erhalten, denn: wollte ich mich denn wirklich so in Unkosten stürzen, einer Kamera wegen?

Vorgestern ging ich dann in eines der größten Fotogeschäfte am Ort, um etwaige Kandidatinnen aus den Nikon- und Canon-Familien mal vergleichend und abwägend realiter in der Hand zu halten... und da stand sie. Von allen Modellen, die ich in Erwägung gezogen hatte, stand ausgerechnet meine Favoritin, eine Nikon D5000, in einer Vitrine für Gebrauchte! Nach Verkäuferaussage erst ein halbes Jahr alt, äußerlich absolut neuwertig und mit einjähriger Händlergarantie für weniger Geld zu haben als die Endpreise bei jeder Auktion. Da hab ich sie gekauft.

Und gleich noch ein gescheites Objektiv (18-200mm) dazu.

Jetzt sitze ich wie ein hypnotisiertes Kaninchen unterm Weihnachtsbaum und wage sie kaum anzurühren. Wir sind noch sehr scheu miteinander. Ob ich jemals lernen werde, mit ihr umzugehen? Ein Handbuch von 250 Seiten liegt bei. (So leicht wird's einem in anderen Fällen nicht gemacht.) Allerdings auf Holländisch. Jetzt muß ich Holländisch lernen! Und dann das Handbuch studieren. Lernen, wozu all die Knöpfe da sind. Was man alles einstellen kann. Und welche Einstellungen man alle abschalten kann. Denn am Ende will ich mit ihr fotografieren und nicht sie mit mir. Eine Lehrzeit auf Monate steht mir bevor. Puh, das wird spannend!

Vorgestern ging ich dann in eines der größten Fotogeschäfte am Ort, um etwaige Kandidatinnen aus den Nikon- und Canon-Familien mal vergleichend und abwägend realiter in der Hand zu halten... und da stand sie. Von allen Modellen, die ich in Erwägung gezogen hatte, stand ausgerechnet meine Favoritin, eine Nikon D5000, in einer Vitrine für Gebrauchte! Nach Verkäuferaussage erst ein halbes Jahr alt, äußerlich absolut neuwertig und mit einjähriger Händlergarantie für weniger Geld zu haben als die Endpreise bei jeder Auktion. Da hab ich sie gekauft.

Und gleich noch ein gescheites Objektiv (18-200mm) dazu.

Jetzt sitze ich wie ein hypnotisiertes Kaninchen unterm Weihnachtsbaum und wage sie kaum anzurühren. Wir sind noch sehr scheu miteinander. Ob ich jemals lernen werde, mit ihr umzugehen? Ein Handbuch von 250 Seiten liegt bei. (So leicht wird's einem in anderen Fällen nicht gemacht.) Allerdings auf Holländisch. Jetzt muß ich Holländisch lernen! Und dann das Handbuch studieren. Lernen, wozu all die Knöpfe da sind. Was man alles einstellen kann. Und welche Einstellungen man alle abschalten kann. Denn am Ende will ich mit ihr fotografieren und nicht sie mit mir. Eine Lehrzeit auf Monate steht mir bevor. Puh, das wird spannend!

... link (2 Kommentare) ... comment

Dienstag, 5. Juli 2011

Ehemaligentreffen

Am Wochenende stand es an: ein seit langem anberaumtes Wiedersehen mit alten Klassenkameraden. Ehemaligentreffen. Meine alte Schule veranstaltet jedes Jahr eins aus Anlaß der Abiturientenentlassung, aber ich gehe seit vielen, vielen Jahren nicht hin, wohnte zu weit weg oder konnte nichts Tröstendes daran finden, mein eigenes Altern auch an meinen ehemaligen Schulfreunden festzustellen. “Geteiltes Leid ist halbes Leid” will bei mir in dieser Hinsicht nicht recht verfangen.

Vor zehn Jahren, ich war gerade von einem längeren Auslandsaufenthalt zurückgekehrt und wohnte nicht allzu weit von meiner Geburtsstadt entfernt, hatte ich mich einmal aufraffen können, ein solches Treffen meines Jahrgangs zu besuchen. Obwohl ich mich mit etlichen Befürchtungen vorab gewappnet hatte, war es ein Schock. Was war aus all den aufgeweckten, sportbegeisterten, musisch begabten, frechen, politisch aufbegehrenden, rumflippenden “Was kostet die Welt”-Oberstufenschülern geworden? Etwa dieses Gruselkabinett aus kahlköpfigen, hängebäuchigen, fischäugigen Anwälten, Notaren und Steuerberatern??

Ja.

Leute, mit denen ich hinterher versuchte, die Enttäuschung etwas zu verarbeiten, haben mir versichert, es sei so etwas wie ein Gesetz von Ehemaligentreffen, daß daran immer bloß die teilnähmen, für die man sich schon zu Schulzeiten nicht interessiert hätte. So war es auch in meinem Fall. Von weiteren Wiederbegegnungen war ich einstweilen kuriert.

Nun also ein zweiter Versuch. Ich kann im nachhinein sagen: das Erschrecken fiel milder aus. Vielleicht weil ich noch vom letzten Mal imprägniert war, oder weil der weitere Sturz in den vergangenen zehn Jahren einfach nicht noch einmal so tief hinab gehen konnte. Wenn die Haare weg sind, sind sie weg; der Sprung von 0 Bauch auf 1 Bauch ist größer als der von 1 Bauch auf anderthalb Bäuche (ist wohl wie mit dem Kinderkriegen). Und die eingeschlagenen Laufbahnen standen ja schon damals fest. Keiner der Erschienenen hatte je den Beruf gewechselt. Der Bankabteilungsleiter war vielleicht zum Bankfilialleiter aufgestiegen, der Zahnarzt war Zahnarzt geblieben, der Anwalt Anwalt; immer in der gleichen Stadt versteht sich.

“Du bist aber ganz schön rumgekommen”, meinte einer zu mir, der seinen A. nie länger aus D. wegbewegt hatte, und das Gegenteil hätte ich zur Mehrheit der Versammelten sagen können.

Der Rest des Abends verlief bis auf wenige Ausnahmen erwartungsgemäß. Höchst lokale Themen bestimmten die bierseligen Gespräche der Ewigzuhausegebliebenen, oder, wenn es weit hinaus ging, ging es um das Ferienhaus am Comer See, das man irgendwann günstig erworben und inzwischen den gestiegenen Ansprüchen entsprechend um- und ausgebaut hatte.

Ich gab mich geduldig, spielte mit, fragte, erzählte ein wenig. Nur einmal konnte ich nicht an mich halten, als ein abgewählter Oberstadtdirektor a.D. einer Kleinstadt aus dem Weichbild sich darüber ereiferte, daß man ihm per Gesetzesbeschluß neuerdings seine “Nebenverdienste” als Anwalt auf seine mit Mitte vierzig schon erreichte Beamtenpension anrechnet. Für ihn, Hausbesitzer und (neben dem Alltagsmercedes) Oldtimerfahrer grenzte es an Enteignung. Irgendwann brachte man uns (dankenswerterweise) mit dem Aufruf auseinander, wir sollten doch an einem solchen Abend die Politik lieber aus dem Spiel lassen. Daraufhin begann der Erbe des Schönheitstcrèmefabrikanten, dem jetzt folgerichtig eine Firma zur Einrichtung von Schönheitsstudios gehört, alte Anekdötchen aus der Schulzeit und seine schon damals abgeschmackten Sprüche zu klopfen. “Eh, damals kamen die Mädels zu meinem Alten, um sich bei ihm mit Selbstbräunungscrème einzuschmieren, und heute kommen sie zu mir, um sich die Runzelhaut wieder glätten und aufhellen zu lassen. Zyklisches, aber krisensicheres Geschäft, hä, hä.”

Nein, der merkte nichts mehr, aber was wundere ich mich? Der hatte nie wirklich etwas geschnallt. Außer aus Falten Geld zu machen. Genau der Schlag Leute, die mit einem gewieften Steuerberater so viel absetzen und am Fiskus vorbeipfuschen, wie sich gerade noch unauffällig tricksen läßt, aber gleichzeitig lauthals schreien, wir sollten den arbeitsfaulen Griechen doch nicht mit “unseren” Steuergeldern aus der schließlich selbstverschuldeten Misere helfen.

Da ich nun schon einmal da war, beschloß ich am nächsten Morgen, mir nun auch noch den Rest zu geben. Ich begab mich auf einen Rundgang durch das Viertel, in dem ich prägende Jahre meiner Kindheit verbracht hatte. Natürlich lag alles viel näher beieinander als mir die kürzere Schrittlänge der Kinderbeine ins Gedächtnis geschrieben hatte. Damals hatte es noch Lücken in der Zahnreihe der Häusergiebel gegeben: Trümmergrundstücke, mit ihren von Brombeerranken und Brennesseln überwucherten Häuserruinen und feuchten Kellern. Die Abenteuerspielplätze meiner Kindheit. Diese Lücken waren natürlich längst gefüllt. Die damals bereits bewohnten Vorkriegshäuser standen meist unverändert, hatten vielleicht einen Fassadenanstrich bekommen, einige auch einen Styropormantel, unter dem sie im Sommer viel Schwitzwasser ansammeln würden; in die Ladenlokale waren größtenteils neue Geschäfte eingezogen, aber die Räume und Fassaden waren noch ebenso leicht wiederzuerkennen wie all die anderen Dinge im Viertel.

Viel mehr als die Veränderungen verblüfften mich die Kontinuitäten. Ein kleines Autohaus trug noch den gleichen Schriftzug wie damals, und das Garagentor war noch in den gleichen Farben gestrichen. Aus dem “Fischmann”, der auch einen Imbiss für Bratfisch und die ersten Pommes Frites meines Lebens betrieb, war ein “Asian Finger Food to go” geworden, aber eben immer noch ein Imbiss. Die Drogerie von damals gehörte jetzt einer Drogeriekette, die damalige Stammkneipe meiner Eltern hatte sich anscheinend zum Restaurant aufgewertet, als Inhaber firmierte aber immer noch die gleiche Familie. Inzwischen vielleicht von der Tochter geführt, die ich damals verstohlen angehimmelt hatte, weil sie jederzeit hinter den Tresen durfte und sich da unbegrenzt mit Erdnüßchen versorgen konnte.

Und da, ein paar Häuser weiter, war die Toreinfahrt, das schwere, zweiflügelige Holztor stand offen wie eh und je, und es hing noch immer ein städtisches Schild daneben. Ich ging durch die dunkle Einfahrt, der Weg dahinter war noch immer von Mauern aus unverputzten, dunkelroten Ziegelsteinen eingefaßt wie damals, dann kam der erste Hof, darauf jetzt Spielgeräte, die es früher nicht gegeben hatte, und dahinter stand, wie fälschlich in einen Hinterhof gesetzt, genauso wie in meiner Erinnerung und auf den alten Fotos, das alte Schulgebäude aus Kaisers Zeiten. Drei Etagen, hohe Fenster, ein klein wenig wilhelminische Neogotik am Gesims, ansonsten der schlichte, dunkel angelaufene Backstein vom Niederrhein. Auf der Rückseite floß noch immer der kleine Bach, der auch damals den Schulhof geteilt hatte. Inzwischen war er vollständig von Geländern eingefaßt, aber er war noch da, nicht als unterirdischer Kanal zum Verschwinden gebracht, und das Wasser sah klarer aus, als ich es von früher in Erinnerung hatte. Ich hatte ihn immer gemocht, den kleinen Bach, der als etwas Lebendiges zwischen den zugepflasterten, vermauerten und asphaltierten Höfen hingluckerte. Oft hatte ich von der kleinen Brücke hineingespuckt oder weiter oberhalb ein Stück Rinde oder ein Blatt hineingeworfen und dann zugesehen, wie es unter der Brücke hindurchtanzte.

Der Spielplatz, der an den Schulhof anschloß, war auch noch da, aber doch sehr umgestaltet. Was sollten die Kinder heute auch mit einer Rollschuhbahn anfangen? Der Spielplatz, die von ihm wegführenden Straßen und der vordere Teil des Parks, zu dem sie hinliefen, das war damals mein “Revier” gewesen, oder vielmehr das meiner “Bande”. Da konnten wir uns einigermaßen sicher fühlen (denn es regierte so etwas wie das sozialdarwinistische Gesetz der Straße unter uns Kindern im Viertel), und Eindringlinge rivalisierender “Banden” wurden zuerst argwöhnisch beobachtet und dann im geeigneten Moment überfallen und verjagt. Ebenso erging es uns, wenn wir das Territorium einer feindlichen Bande durchqueren mußten. Später, als ich aufs Gymnasium kam, mußte ich das täglich, und es ging nicht immer gut aus. Eine Chance hatte man nur, wenn man schnell genug den schweren Tornister von den Schultern werfen konnte, um in der Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt zu sein. Blutig gekloppt haben wir uns nicht, aber es gab schon mal dicke Lippen und ein blaues Auge. Das fiel nicht unbedingt auf, weil wir vom Bäume Erklettern im Park (wobei uns der damals obligatorische Parkwächter nicht erwischen durfte), beim Stromern durch das Brombeergestrüpp der Trümmergrundstücke oder von Stürzen mit dem Fahrrad sowieso stets irgendwelche Kratzer, Abschürfungen oder sonstwelche Blessuren hatten. Bei meinen Eltern stand immer ein Apothekenfläschchen mit rotbrauner Jodtinktur im Badezimmerschrank, womit Abend für Abend meine frischen Schrammen beißend betupft wurden. Wimmern oder gar wehleidiges Zetern waren streng verpönt.

Später traten an die Stelle der blutenden Schürfwunden Verletzungen, die sich nicht einfach mit Jod desinfizieren ließen. In dem Haus, das unserem gegenüber stand, wohnten zwei Schwestern. Die ältere der beiden war vermutlich das erste Mädchen, das mich als Vertreterin des anderen Geschlechts interessierte und nicht als wehrlose Beute beim “Mädchenfangen” auf dem Schulhof oder als Spezies, die nicht Fußball spielen konnte. Merken lassen durfte ich sie das natürlich nicht, und bei den Versuchen, unauffällig in ihre Nähe zu kommen, hatte ich einen Konkurrenten mit einem uneinholbaren Standortvorteil: ein Junge aus meiner Klasse wohnte im gleichen Haus wie die Schwestern.

Daraus wurde also nichts. Aber das hier, vor dem ich jetzt stand, das war der Hauseingang, in dem ich zum ersten Mal ein Mädchen geküßt hatte. Offen gestanden zwei. Es waren nämlich Zwillingsschwestern, eineiig. Und sie nutzten es weidlich aus, daß sie äußerlich kaum zu unterscheiden waren. Mal blieb die eine im Abenddunkel länger vor der Tür, mal die andere, und sie knutschten wie die Weltmeister. Am nächsten Tag tat jede schnippisch abweisend so, als wäre nicht sie es gewesen, sondern die Schwester. Ich ließ ihnen den Spaß, denn er bewahrte mich davor, mit einer von ihnen “gehen” zu müssen, und tat so, als wäre ich ahnungslos wie ein Blinder. Dabei küßten sie sehr unterschiedlich, und ich wußte stets sehr genau, welche von ihnen ich vor mir hatte.

Ich stand vor dem Hauseingang und ließ den Blick über die Klingelschilder wandern; und es traf mich der Schlag: auf einem stand noch immer derselbe Name. Ein zweiter war hinzugekommen. Die Eltern konnten es also nicht sein. Das hieß, eines dieser Mädchen wohnte noch immer in derselben einfachen, dunklen Mietwohnung, in der schon seine Eltern gelebt hatten und in der sie und ihre Schwester aufgewachsen waren. Klingeln? Nein, besser nicht. Für mich war dieses Festsitzen im Immergleichen unvorstellbar. Aber ich sollte es auf diesem Rundgang durch das alte Viertel noch dreimal feststellen. Ich suchte gezielt Häuser auf, in denen früher Spielkameraden oder Jungen oder Mädchen aus der Jugendgruppe gewohnt hatten, an deren Namen ich mich noch erinnern konnte, und in drei weiteren Fällen fanden sich die Namen noch auf den Klingelschildern.

Fremdbestürzt fuhr ich davon. Der Spaziergang hatte mir wieder sehr deutlich vor Augen geführt, warum für mich seit den frühesten Überlegungen, was ich im Leben vielleicht einmal tun wollte, immer wie selbstgegeben festgestanden hatte, daß ich auf jeden Fall aus diesem Viertel und aus dieser Stadt raus und etwas anderes von der Welt sehen wollte. Und hier saßen also Menschen, die ich einmal gekannt hatte, sogar noch in denselben Wohnungen wie seit Kindertagen. Wie sich das wohl anfühlte, mochte ich mir nicht einmal vorstellen wollen.

Nur einer Sache war ich mir ziemlich sicher: daß sie von ihrem Ufer aus mich, diesen unsteten, heimatlosen Gesellen, mittlerweile mit ebensoviel Unverständnis und Befremden ansehen würden. “Da ergrimmte Kain sehr, und seine Gebärde verstellte sich.” Kehrte er denn da etwa nicht auf kleiner Flamme wieder, der uralte Gegensatz zwischen Kain und Abel, Bauer und Hirte, Seßhaftem und Nomaden?

Bevor ich losfuhr, wollte ich im Auto noch rasch etwas umpacken und stellte mich dazu kurz in die Einfahrt zu einem kleinen Parkplatz. Natürlich kam prompt eine Frau aus dem Haus und ging zu ihrem Wagen, wobei sie mich sehr mißbilligend ansah. “Sorry, bin gleich weg”, sagte ich. “Das will ich auch hoffen”, giftete sie. “Hier haben Sie nämlich nichts zu suchen.” – Der ewige unfreundliche Satz des Besitzenden an den Durchziehenden. Fremdes Revier, andere Bande.

Vor zehn Jahren, ich war gerade von einem längeren Auslandsaufenthalt zurückgekehrt und wohnte nicht allzu weit von meiner Geburtsstadt entfernt, hatte ich mich einmal aufraffen können, ein solches Treffen meines Jahrgangs zu besuchen. Obwohl ich mich mit etlichen Befürchtungen vorab gewappnet hatte, war es ein Schock. Was war aus all den aufgeweckten, sportbegeisterten, musisch begabten, frechen, politisch aufbegehrenden, rumflippenden “Was kostet die Welt”-Oberstufenschülern geworden? Etwa dieses Gruselkabinett aus kahlköpfigen, hängebäuchigen, fischäugigen Anwälten, Notaren und Steuerberatern??

Ja.

Leute, mit denen ich hinterher versuchte, die Enttäuschung etwas zu verarbeiten, haben mir versichert, es sei so etwas wie ein Gesetz von Ehemaligentreffen, daß daran immer bloß die teilnähmen, für die man sich schon zu Schulzeiten nicht interessiert hätte. So war es auch in meinem Fall. Von weiteren Wiederbegegnungen war ich einstweilen kuriert.

Nun also ein zweiter Versuch. Ich kann im nachhinein sagen: das Erschrecken fiel milder aus. Vielleicht weil ich noch vom letzten Mal imprägniert war, oder weil der weitere Sturz in den vergangenen zehn Jahren einfach nicht noch einmal so tief hinab gehen konnte. Wenn die Haare weg sind, sind sie weg; der Sprung von 0 Bauch auf 1 Bauch ist größer als der von 1 Bauch auf anderthalb Bäuche (ist wohl wie mit dem Kinderkriegen). Und die eingeschlagenen Laufbahnen standen ja schon damals fest. Keiner der Erschienenen hatte je den Beruf gewechselt. Der Bankabteilungsleiter war vielleicht zum Bankfilialleiter aufgestiegen, der Zahnarzt war Zahnarzt geblieben, der Anwalt Anwalt; immer in der gleichen Stadt versteht sich.

“Du bist aber ganz schön rumgekommen”, meinte einer zu mir, der seinen A. nie länger aus D. wegbewegt hatte, und das Gegenteil hätte ich zur Mehrheit der Versammelten sagen können.

Der Rest des Abends verlief bis auf wenige Ausnahmen erwartungsgemäß. Höchst lokale Themen bestimmten die bierseligen Gespräche der Ewigzuhausegebliebenen, oder, wenn es weit hinaus ging, ging es um das Ferienhaus am Comer See, das man irgendwann günstig erworben und inzwischen den gestiegenen Ansprüchen entsprechend um- und ausgebaut hatte.

Ich gab mich geduldig, spielte mit, fragte, erzählte ein wenig. Nur einmal konnte ich nicht an mich halten, als ein abgewählter Oberstadtdirektor a.D. einer Kleinstadt aus dem Weichbild sich darüber ereiferte, daß man ihm per Gesetzesbeschluß neuerdings seine “Nebenverdienste” als Anwalt auf seine mit Mitte vierzig schon erreichte Beamtenpension anrechnet. Für ihn, Hausbesitzer und (neben dem Alltagsmercedes) Oldtimerfahrer grenzte es an Enteignung. Irgendwann brachte man uns (dankenswerterweise) mit dem Aufruf auseinander, wir sollten doch an einem solchen Abend die Politik lieber aus dem Spiel lassen. Daraufhin begann der Erbe des Schönheitstcrèmefabrikanten, dem jetzt folgerichtig eine Firma zur Einrichtung von Schönheitsstudios gehört, alte Anekdötchen aus der Schulzeit und seine schon damals abgeschmackten Sprüche zu klopfen. “Eh, damals kamen die Mädels zu meinem Alten, um sich bei ihm mit Selbstbräunungscrème einzuschmieren, und heute kommen sie zu mir, um sich die Runzelhaut wieder glätten und aufhellen zu lassen. Zyklisches, aber krisensicheres Geschäft, hä, hä.”

Nein, der merkte nichts mehr, aber was wundere ich mich? Der hatte nie wirklich etwas geschnallt. Außer aus Falten Geld zu machen. Genau der Schlag Leute, die mit einem gewieften Steuerberater so viel absetzen und am Fiskus vorbeipfuschen, wie sich gerade noch unauffällig tricksen läßt, aber gleichzeitig lauthals schreien, wir sollten den arbeitsfaulen Griechen doch nicht mit “unseren” Steuergeldern aus der schließlich selbstverschuldeten Misere helfen.

Da ich nun schon einmal da war, beschloß ich am nächsten Morgen, mir nun auch noch den Rest zu geben. Ich begab mich auf einen Rundgang durch das Viertel, in dem ich prägende Jahre meiner Kindheit verbracht hatte. Natürlich lag alles viel näher beieinander als mir die kürzere Schrittlänge der Kinderbeine ins Gedächtnis geschrieben hatte. Damals hatte es noch Lücken in der Zahnreihe der Häusergiebel gegeben: Trümmergrundstücke, mit ihren von Brombeerranken und Brennesseln überwucherten Häuserruinen und feuchten Kellern. Die Abenteuerspielplätze meiner Kindheit. Diese Lücken waren natürlich längst gefüllt. Die damals bereits bewohnten Vorkriegshäuser standen meist unverändert, hatten vielleicht einen Fassadenanstrich bekommen, einige auch einen Styropormantel, unter dem sie im Sommer viel Schwitzwasser ansammeln würden; in die Ladenlokale waren größtenteils neue Geschäfte eingezogen, aber die Räume und Fassaden waren noch ebenso leicht wiederzuerkennen wie all die anderen Dinge im Viertel.

Viel mehr als die Veränderungen verblüfften mich die Kontinuitäten. Ein kleines Autohaus trug noch den gleichen Schriftzug wie damals, und das Garagentor war noch in den gleichen Farben gestrichen. Aus dem “Fischmann”, der auch einen Imbiss für Bratfisch und die ersten Pommes Frites meines Lebens betrieb, war ein “Asian Finger Food to go” geworden, aber eben immer noch ein Imbiss. Die Drogerie von damals gehörte jetzt einer Drogeriekette, die damalige Stammkneipe meiner Eltern hatte sich anscheinend zum Restaurant aufgewertet, als Inhaber firmierte aber immer noch die gleiche Familie. Inzwischen vielleicht von der Tochter geführt, die ich damals verstohlen angehimmelt hatte, weil sie jederzeit hinter den Tresen durfte und sich da unbegrenzt mit Erdnüßchen versorgen konnte.

Und da, ein paar Häuser weiter, war die Toreinfahrt, das schwere, zweiflügelige Holztor stand offen wie eh und je, und es hing noch immer ein städtisches Schild daneben. Ich ging durch die dunkle Einfahrt, der Weg dahinter war noch immer von Mauern aus unverputzten, dunkelroten Ziegelsteinen eingefaßt wie damals, dann kam der erste Hof, darauf jetzt Spielgeräte, die es früher nicht gegeben hatte, und dahinter stand, wie fälschlich in einen Hinterhof gesetzt, genauso wie in meiner Erinnerung und auf den alten Fotos, das alte Schulgebäude aus Kaisers Zeiten. Drei Etagen, hohe Fenster, ein klein wenig wilhelminische Neogotik am Gesims, ansonsten der schlichte, dunkel angelaufene Backstein vom Niederrhein. Auf der Rückseite floß noch immer der kleine Bach, der auch damals den Schulhof geteilt hatte. Inzwischen war er vollständig von Geländern eingefaßt, aber er war noch da, nicht als unterirdischer Kanal zum Verschwinden gebracht, und das Wasser sah klarer aus, als ich es von früher in Erinnerung hatte. Ich hatte ihn immer gemocht, den kleinen Bach, der als etwas Lebendiges zwischen den zugepflasterten, vermauerten und asphaltierten Höfen hingluckerte. Oft hatte ich von der kleinen Brücke hineingespuckt oder weiter oberhalb ein Stück Rinde oder ein Blatt hineingeworfen und dann zugesehen, wie es unter der Brücke hindurchtanzte.

Der Spielplatz, der an den Schulhof anschloß, war auch noch da, aber doch sehr umgestaltet. Was sollten die Kinder heute auch mit einer Rollschuhbahn anfangen? Der Spielplatz, die von ihm wegführenden Straßen und der vordere Teil des Parks, zu dem sie hinliefen, das war damals mein “Revier” gewesen, oder vielmehr das meiner “Bande”. Da konnten wir uns einigermaßen sicher fühlen (denn es regierte so etwas wie das sozialdarwinistische Gesetz der Straße unter uns Kindern im Viertel), und Eindringlinge rivalisierender “Banden” wurden zuerst argwöhnisch beobachtet und dann im geeigneten Moment überfallen und verjagt. Ebenso erging es uns, wenn wir das Territorium einer feindlichen Bande durchqueren mußten. Später, als ich aufs Gymnasium kam, mußte ich das täglich, und es ging nicht immer gut aus. Eine Chance hatte man nur, wenn man schnell genug den schweren Tornister von den Schultern werfen konnte, um in der Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt zu sein. Blutig gekloppt haben wir uns nicht, aber es gab schon mal dicke Lippen und ein blaues Auge. Das fiel nicht unbedingt auf, weil wir vom Bäume Erklettern im Park (wobei uns der damals obligatorische Parkwächter nicht erwischen durfte), beim Stromern durch das Brombeergestrüpp der Trümmergrundstücke oder von Stürzen mit dem Fahrrad sowieso stets irgendwelche Kratzer, Abschürfungen oder sonstwelche Blessuren hatten. Bei meinen Eltern stand immer ein Apothekenfläschchen mit rotbrauner Jodtinktur im Badezimmerschrank, womit Abend für Abend meine frischen Schrammen beißend betupft wurden. Wimmern oder gar wehleidiges Zetern waren streng verpönt.

Später traten an die Stelle der blutenden Schürfwunden Verletzungen, die sich nicht einfach mit Jod desinfizieren ließen. In dem Haus, das unserem gegenüber stand, wohnten zwei Schwestern. Die ältere der beiden war vermutlich das erste Mädchen, das mich als Vertreterin des anderen Geschlechts interessierte und nicht als wehrlose Beute beim “Mädchenfangen” auf dem Schulhof oder als Spezies, die nicht Fußball spielen konnte. Merken lassen durfte ich sie das natürlich nicht, und bei den Versuchen, unauffällig in ihre Nähe zu kommen, hatte ich einen Konkurrenten mit einem uneinholbaren Standortvorteil: ein Junge aus meiner Klasse wohnte im gleichen Haus wie die Schwestern.

Daraus wurde also nichts. Aber das hier, vor dem ich jetzt stand, das war der Hauseingang, in dem ich zum ersten Mal ein Mädchen geküßt hatte. Offen gestanden zwei. Es waren nämlich Zwillingsschwestern, eineiig. Und sie nutzten es weidlich aus, daß sie äußerlich kaum zu unterscheiden waren. Mal blieb die eine im Abenddunkel länger vor der Tür, mal die andere, und sie knutschten wie die Weltmeister. Am nächsten Tag tat jede schnippisch abweisend so, als wäre nicht sie es gewesen, sondern die Schwester. Ich ließ ihnen den Spaß, denn er bewahrte mich davor, mit einer von ihnen “gehen” zu müssen, und tat so, als wäre ich ahnungslos wie ein Blinder. Dabei küßten sie sehr unterschiedlich, und ich wußte stets sehr genau, welche von ihnen ich vor mir hatte.

Ich stand vor dem Hauseingang und ließ den Blick über die Klingelschilder wandern; und es traf mich der Schlag: auf einem stand noch immer derselbe Name. Ein zweiter war hinzugekommen. Die Eltern konnten es also nicht sein. Das hieß, eines dieser Mädchen wohnte noch immer in derselben einfachen, dunklen Mietwohnung, in der schon seine Eltern gelebt hatten und in der sie und ihre Schwester aufgewachsen waren. Klingeln? Nein, besser nicht. Für mich war dieses Festsitzen im Immergleichen unvorstellbar. Aber ich sollte es auf diesem Rundgang durch das alte Viertel noch dreimal feststellen. Ich suchte gezielt Häuser auf, in denen früher Spielkameraden oder Jungen oder Mädchen aus der Jugendgruppe gewohnt hatten, an deren Namen ich mich noch erinnern konnte, und in drei weiteren Fällen fanden sich die Namen noch auf den Klingelschildern.

Fremdbestürzt fuhr ich davon. Der Spaziergang hatte mir wieder sehr deutlich vor Augen geführt, warum für mich seit den frühesten Überlegungen, was ich im Leben vielleicht einmal tun wollte, immer wie selbstgegeben festgestanden hatte, daß ich auf jeden Fall aus diesem Viertel und aus dieser Stadt raus und etwas anderes von der Welt sehen wollte. Und hier saßen also Menschen, die ich einmal gekannt hatte, sogar noch in denselben Wohnungen wie seit Kindertagen. Wie sich das wohl anfühlte, mochte ich mir nicht einmal vorstellen wollen.

Nur einer Sache war ich mir ziemlich sicher: daß sie von ihrem Ufer aus mich, diesen unsteten, heimatlosen Gesellen, mittlerweile mit ebensoviel Unverständnis und Befremden ansehen würden. “Da ergrimmte Kain sehr, und seine Gebärde verstellte sich.” Kehrte er denn da etwa nicht auf kleiner Flamme wieder, der uralte Gegensatz zwischen Kain und Abel, Bauer und Hirte, Seßhaftem und Nomaden?

Bevor ich losfuhr, wollte ich im Auto noch rasch etwas umpacken und stellte mich dazu kurz in die Einfahrt zu einem kleinen Parkplatz. Natürlich kam prompt eine Frau aus dem Haus und ging zu ihrem Wagen, wobei sie mich sehr mißbilligend ansah. “Sorry, bin gleich weg”, sagte ich. “Das will ich auch hoffen”, giftete sie. “Hier haben Sie nämlich nichts zu suchen.” – Der ewige unfreundliche Satz des Besitzenden an den Durchziehenden. Fremdes Revier, andere Bande.

... link (3 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 30. Juni 2011

Englisch in Holland: allgegenwärtig

Ging heute zum “Kapsalon”, d.h. Friseur. War mal wieder fällig. Unterwegs bei dem guten Fischmann dort im Viertel rasch was Leckeres fürs Mittagessen kaufen. “Today, I would recommend our absolutely fresh scallops, Sir.” Auf Englisch? Der Fischverkäufer? Sure, no problem. An der nächsten Ecke treffe ich auf den netten kongolesischen Kollegen der serbischen Großherzogin. Sein Akzent ist ein bißchen anders, weicher, französischer als der des Holländers, aber Englisch ist es doch. Dabei ist der junge Mann mit ganz anderen Sprachen aufgewachsen. Außer seiner eigentlichen Muttersprache (weiß nicht, welche es ist) spricht er natürlich (?) die Verkehrssprache im Kongo, Swahili, und, da er eine Zeitlang in Ruanda lebte, auch Kinyarwanda. Unterrichtssprache in der Schule war Französisch. Fünfsprachig ist dieser junge, dunkle Kerl mit den großen, fröhlichen Kulleraugen. Und unsereins ist schon stolz, wenn man zweisprachig ist. “O, I like languages", sagt er, "I collect them; it’s a hobby. Next I will learn Spanish. I like it. And pick up some German, maybe, ha, ha.” – Man sollte ihn erst einmal hören, wenn er in der Sprache seiner Trommeln spricht!

Die junge Frau, die mir die Haare schneidet, ist Französin. Ihr Mann hat eine Stelle an der Uni in Leiden. Ihr Englisch ist nicht so gut wie das des Fischmanns, aber es reicht. Was fragt man seinen Frisör? “Wie war der Urlaub?”

“O, nice, but not to nice.”

“Where have you been?”

“In San Francisco. But don’t tell my boss!”

“And you didn’t like it very much?”

“Yes, I liked it, but it’s not exciting, nothing very special. Bon, some nice buildings etcétera but after two or three days everything looks similar and you know it all. You ‘ave seen it on TV and in films. Everything. And the food is awful. Next time I stay in Europe, it’s more interesting, more old buildings, more history, more variety, more différences.”

Wenn man wissen will, wie es draußen in der Welt aussieht, braucht man nur seine Friseuse in Den Haag zu fragen und muß dazu nicht einmal Holländisch sprechen.

Die junge Frau, die mir die Haare schneidet, ist Französin. Ihr Mann hat eine Stelle an der Uni in Leiden. Ihr Englisch ist nicht so gut wie das des Fischmanns, aber es reicht. Was fragt man seinen Frisör? “Wie war der Urlaub?”

“O, nice, but not to nice.”

“Where have you been?”

“In San Francisco. But don’t tell my boss!”

“And you didn’t like it very much?”

“Yes, I liked it, but it’s not exciting, nothing very special. Bon, some nice buildings etcétera but after two or three days everything looks similar and you know it all. You ‘ave seen it on TV and in films. Everything. And the food is awful. Next time I stay in Europe, it’s more interesting, more old buildings, more history, more variety, more différences.”

Wenn man wissen will, wie es draußen in der Welt aussieht, braucht man nur seine Friseuse in Den Haag zu fragen und muß dazu nicht einmal Holländisch sprechen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 11. Juni 2011

Entwarnung

... link (0 Kommentare) ... comment

Montag, 30. Mai 2011

olivle

“olivle. öl. frucht. holz.” Wo bin ich? Wo kann ich nur sein? Im “Ländle” natürlich: “Olivle”! Nein, halt, klein geschrieben: olivle. Ein bißchen südliche Lebenskultur signalisiert das, aber eben doch nur grad ein bißle, gell. Bloß nicht zu viel davon, man könnt’ ja für einen Genießer, Müßiggänger, Prasser gehalten werden, und das wären gleich drei Todsünden unter den Schwaben. Deren Geiz ein Gerücht, eine böse Verleumdung?

Dazu folgendes, höchst wahres Erlebnis: Am Abend Empfang im Rathaus, mit Zweitem Bürgermeister, einem Ministerialirgendwas aus Stuttgart zum Verlesen irgendwelcher Grußadressen, 7 (in Worten: sieben) werden es an der Zahl. Kein Sponsor will schließlich unerwähnt bleiben. Das Publikum beklatscht sie höflich, nickt, beim folgenden Podiumsgespräch auch ein, erwacht aber gleich, als das Ende des offiziellen Teils verkündet und ein kleines Büffet für eröffnet erklärt wird. Raunen, Stühlescharren, Schieben, Drängen, und eine Viertelstunde später halte auch ich schon ein Glas Wein in der Hand, eine gefühlte weitere Viertelstunde später nach neuerlichem Anstehen in der anderen auch ein belegtes Scheibchen Baguette. Verdrücke mich auf den Balkon des Renaissancerathauses, der für Ansprachen ans Volk auf den Platz mit dem Neptunsbrunnen hinausgeht. Als das Publikum abzufließen beginnt (die Platten mit den Schnittchen sehen aus wie abgeleckt), gesellt sich eine Vertreterin der Stadt zu mir, freundlich, gut gelaunt. Der Abend sei ja ein voller Erfolg gewesen, gut angekommen. “Aber wissen Sie, was das Hauptgesprächsthema war?” – “Die launig-geistreichen Bemerkungen von Professor W. in der Diskussion?” “Ach wo, der redet immer so, das kennen wir hier. Nein, das Unerhörte war das Büffet. Bei solchen Empfängen werden in Tübingen seit eh und je trockene Brezeln angeboten. Trockene Brezeln, sonst nichts. Als wir vor ein paar Jahren einen grünen Bürgermeister bekamen, gab’s eine Revolution: Die Brezeln wurden aufgeschnitten und halbseitig mit Butter bestrichen! Bis der Luxus aus Sparsamkeitsgründen wieder abgeschafft wurde. Das heute hat die Leute fassungslos gemacht. ‘Des bezahlet doch net Sie?’ wurde ich mehrfach ungläubig gefragt. Das ist es, was den Schwaben interessiert.”

... link (1 Kommentar) ... comment

... nächste Seite