Nach der Abreise aus Wien notiere ich mir unterwegs zum Beispiel:

• Die Frau im Flugzeugsitz neben mir hat ihre Haare in genau demselben Blond gefärbt, in dem sich wohl auch der reife Weizen in ihrer ukrainischen Heimat wiegen wird.

• Später im Zug: in der Wetterau Nebelrauch über schnurgeraden Ackerfurchen. Einmal ein Zaun, der Draht dick in weißen Reif gehüllt. Anhalten wollen; verweilen.

• Die ältere Frau: beige Rentnerschuhe, dunkle Karohose, beige, wattierte Steppjacke, Goldrandbrille vor farblosen Augen, blasse, schlaffe Gesichtshaut, Dauerwelle. Wie wird man zu einem so ausdruckslosen Wesen? Gab es Ereignisse in diesem Leben? Kaum vorstellbar. Und wenn doch, wovon ist diese Frau zurückgetreten, wovon hat sie Abstand genommen, welchen Verzicht hat es ihr abverlangt? Wozu? Aus Bescheidenheit? Um Ruhe und ihren Frieden zu haben? Nichts dergleichen verrät dieses spurenlos leere Gesicht. Vielleicht doch ein Leben, von Friseurterminen interpunktiert?

Dagegen Handke in seinem letzten Interview mit dem in diesem Jahr verstorbenen André Müller:

“Man soll in dem, was ich schreibe, das Dasein spüren, das Leben und den Tod, die Vergänglichkeit und die Unvergänglichkeit. Je schöner und tiefer und wahrer etwas ist, desto schmerzhafter ist es. Es tut doch weh, zu wissen, daß wir sterben müssen, daß wir eines Tages nicht mehr lesen können oder lieben oder Pilze suchen [...] Ein Künstler ist nur dann ein exemplarischer Mensch, wenn man an seinen Werken erkennen kann, wie das Leben verläuft. Er muß durch drei, vier, zeitweise qualvolle Verwandlungen gehen. An Goethe kann man das gut studieren. An Grass kann man überhaupt nichts studieren.”

... link (0 Kommentare) ... comment

Noch einmal in die Schweiz, noch einmal Zürich, herbstlich diesmal, Novembernebel. Die Seefläche fast ein Spiegel, jeder Schwan verdoppelt. Die Badeanstalten auf dem Wasser winterfest verschlossen, leise schwappt es dunkel um die Planken. Der Garten des Café de la Terrasse am Bellevue leer, Gartenstühle und Tische auch aus den Innenhöfen hinter der Bahnhofstrasse verschwunden. Die Stadt hat sich nach drinnen geräumt, erwartet den Winter.

Auch wenn es die “Samstagsgesellschaft” nicht mehr gibt, lese ich Max Frisch. Montauk diesmal. Ich finde, diese Erzählung wie ein Tagebuch eignet sich ganz besonders für die Lektüre in einem Hotelzimmer. Gedanken eines trotz recht junger Geliebten imgrunde recht einsamen alten Mannes (“Er ist nicht verliebt. Er freut sich.”), der der Öffentlichkeit gern etwas vorlügt: “Leben ist langweilig, ich mache Erfahrungen nur noch, wenn ich schreibe.”

Persönlich und distanziert zugleich, intim und sich gleichwohl nicht ausliefernd. Entspricht es nicht der Situation in Hotels? Mit gänzlich Fremden Wand an dünner Wand und einander doch fremd bleibend. So auch die Situation des Lesers gegenüber dem Erzähler in Montauk. Man erfährt Dinge, die man vielleicht gar nicht wissen möchte, zugleich behält er sich vor, nicht alles und nicht einmal Authentisches über sich preiszugeben: “Ich spiele meine Rolle.”

Wieder ein Spiel mit Identität wie schon im Stiller: “Ich bin nicht Stiller.”

Nachdem das sommerliche, fast mediterrane Flair dem trüben, allseits die Stadt umlagernden Novemberdunst gewichen ist, finden im Nebel Stillers Worte über Zürich und die Schweiz mehr Widerhall als im goldenen Oktoberlicht:

“Meine Zelle ist klein wie alles in diesem Land, sauber, so daß man kaum atmen kann vor Hygiene, und beklemmend gerade dadurch, daß alles recht, angemessen und genügend ist. Nicht weniger und nicht mehr! Alles in diesem Land hat eine beklemmende Hinlänglichkeit. – Ein humanes Gefängnis, man kann nichts dagegen sagen, und darin liegt die Gemeinheit... Man ist nicht unmenschlich. Nur, versteht sich, Ordnung muß sein, auch ein gewisser Ernst. Schließlich sind wir in einem Untersuchungsgefängnis.”

“Ich ersuche Sie in Ihrem eigenen Interesse, jede Kritik an unserem Land fortan zu unterlassen”, sagt der Schweizer Verteidiger. “Man ist hier sehr empfindlich.”

... link (0 Kommentare) ... comment

Ja, Göttingen, am sanft ansteigenden Rand des breiten Leine-Urstromtals gelegen, erscheint mir als die offenere Stadt. Gewiß, die Freiburger Uni ist einige hundert Jahre älter, aber dafür ging Göttingens Stern voll und ganz im Geist der Aufklärung auf. In den 1770er Jahren studierten dort der spätere preußische Reformer Freiherr vom Stein, Alexander und Wilhelm von Humboldt, Homerübersetzer Voß; ein Universalgelehrter vom Format eines Albrecht von Haller hatte zuvor Rufe nach Berlin, Utrecht und Oxford abgelehnt, um in Göttingen zu lehren und seinen dort eigens für ihn angelegten Botanischen Garten zu pflegen, und ein Mann wie Lichtenberg war Professor für Mathematik, Astronomie und die von ihm mitbegründete Experimentalphysik, der in seinen Vorlesungen (vor den ersten Ballonfahrten) gasgefüllte Schweinsblasen fliegen ließ und seine Ausführungen mit den geistreichen Aphorismen würzte, für die er so berühmt geworden ist. Lichtenberg galt als solche Koryphäe, daß selbst der Geheime Rat von Goethe ihn um eine Anerkennung seiner Farbenlehre bat; doch Lichtenberg ließ ihn abblitzen und gab Newton den Vorzug. Mit bissiger Ironie zerlegte er auch Lavaters Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe.

• “Ich habe es nie ohne Lächeln bemerkt, daß Lavater mehr an den Nasen unserer jetzigen Schriftsteller findet, als die vernünftige Welt in ihren Schriften.”

• “Mit größerer Majestät hat noch nie ein Verstand still gestanden.”

• “Die meisten Glaubens-Lehrer verteidigen ihre Sätze, nicht weil sie von der Wahrheit derselben überzeugt sind, sondern weil sie die Wahrheit derselben einmal behauptet haben.”

• “Was man feine Menschenkenntnis nennt, ist meistens nichts als Reflexion, Zurückstrahlung eigener Schwachheiten von anderen.”

• “Wer an Harnverhaltung leidet, sollte seine Gegner nicht bepissen wollen.”

... link (0 Kommentare) ... comment

Die Brücke spannt sich

aus wehendem Gras

in grauen Rauch

Da liegt mein Land

gehüllt in nachtstille Ruhe

getaucht in stahlkaltes Eis

Brúin spennist

úr íðandi grasi

í gráan mökk

Þar er landið mitt

vafið náttkyrri værð

steypt í stálkaldan ís

... link (0 Kommentare) ... comment

Was glauben Sie, wo wir uns hier befinden?

Oder hier:

Na, auf der Frankfurter Buchmesse natürlich. Wo denn sonst?

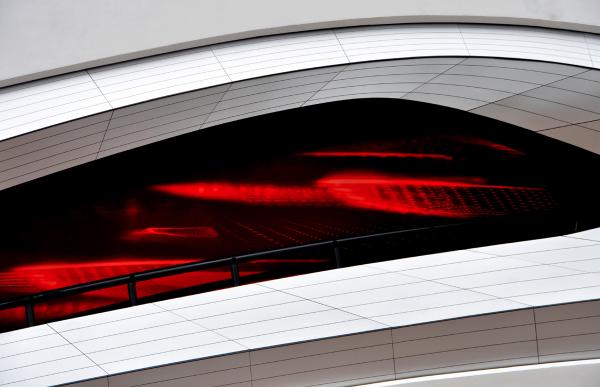

Und hier?

Na, vor dem Audi-Pavillon mitten im Zentrum der Frankfurter Buchmesse.

Was der da zu suchen hat? Das weiß vermutlich niemand außer den geschäftsführenden Vorständen von Audi und der Buchmesse.

Wie viele, viele andere waren auch die Isländer ziemlich befremdet über diese penetrante Autowerbung. Der Leiter der Delegation des diesjährigen Ehrengasts der Buchmesse, Halldór Guðmundsson, erklärte jedenfalls in seiner Schlußansprache gestern recht unumwunden:

"Wir sind hierher gekommen, um isländische Bücher und isländische Leser zu deutschen Lesern zu bringen, denn unserer Ansicht nach sollte man auf einer Buchmesse Bücher vorstellen und keine Autos."

... link (1 Kommentar) ... comment

Zürich, Zum Storchen

Zürich, Zum Storchenfür nelly sachs

Vom Zuviel war die Rede, vom

Zuwenig. Von Du

und Aber-Du, von

der Trübung durch Helles, von

Jüdischem, von

deinem Gott.

Da-

von.

Am Tag einer Himmelfahrt, das

Münster stand drüben, es kam

mit einigem Gold übers Wasser.

Von deinem Gott war die Rede, ich sprach

gegen ihn, ich

ließ das Herz, das ich hatte,

hoffen:

auf

sein höchstes, umröcheltes, sein

haderndes Wort -

Dein Aug sah mir zu, sah hinweg,

dein Mund

sprach sich dem Äug zu, ich hörte:

Wir

wissen ja nicht, weißt du,

wir

wissen ja nicht,

was

gilt

Nach zwanzig Jahren des Exils in Schweden reiste die Lyrikerin Nelly Sachs im Mai 1960 nach Zürich. Im nahen Meersburg am Bodensee war ihr als zweiter Preisträgerin überhaupt der Droste-Preis verliehen worden. Durch Protektion des Prinzen Eugen, einem Bruder des schwedischen Königs, hatte sie im Mai 1940 in allerletzter Minute noch aus Deutschland ausreisen dürfen. Der Befehl für ihren Abtransport in ein KZ war bereits ausgestellt worden. Das Trauma des NS-Staats hat bekanntlich Nelly Sachs’ ganzes Leben und ihre Gedichte geprägt.

O die Schornsteine

Auf den sinnreich erdachten Wohnungen des Todes,

Als Israels Leib zog aufgelöst in Rauch

Sie hatte Schweden seit dem Krieg nicht wieder verlassen und war nie nach Deutschland zurückgekehrt. Als sie vor der Entscheidung stand, wegen der Preisverleihung nach Deutschland reisen zu müssen, litt sie monatelang an Ängsten, dort von ehemaligen Nazis verfolgt zu werden. Seit einigen Jahren korrespondierte sie mit Paul Celan in Paris, der sie ermunterte, den Preis in Meersburg entgegenzunehmen, und ihr versprach, selbst zur gleichen Zeit nach Zürich zu kommen.

„Paul Celan, Lieber, Lieber, Sie kommen und dann ist Heimat, auf welchem Sand wir auch stehen“, schrieb sie zurück.

Vom 25. bis 27. Mai 1960 gastierten beide im Hotel Zum Storchen direkt an der Limmat. Für Nelly Sachs waren es unvergessliche Tage. Paul Celan schrieb das Gedicht “Zürich, Zum Storchen” unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Paris, am 30. Mai 1960.

Nach ihrer Rückkehr aus Deutschland brach Nelly Sachs in Stockholm zusammen und verbrachte die folgenden drei Jahre in einer Nervenheilanstalt. Nach späteren abermaligen Aufenthalten dort und nach einer Krebserkrankung starb sie am 12. Mai 1970, dem Tag von Celans Beerdigung.

... link (0 Kommentare) ... comment

Am Bellevue, dem literarischen Herzen Zürichs. Um die Ecke liegt das Restaurant Kronenhalle, in dem Joyce Teile des Ulysses schrieb, Max Frisch die Premiere von Andorra feierte und Dürrenmatt anpflaumte. Im Café de la Terrasse trafen sich in den vierziger Jahren jeden Samstag um elf die “Samstagsbündler” zum Frühschoppen.

"Ringsum die brandende Stadt, arbeitsam und rege, das Hupen der Wagen, das hohle Dröhnen von den Brücken – und hier diese grünende Insel der Stille, der Muße. (…) Es ist Samstag. Es ist elf Uhr, die Stunde, wie ich sie liebe: alles in uns ist noch wach, heiter ohne Überschwang, fast munter wie das rieselnde Baumlicht über den marmornen Tischlein, nüchtern, ohne die Hast einer wachsenden Verzweiflung, ohne die abendlichen Schatten der Melancholie ...“, notierte der Samstagsbündler Max Frisch in sein Tagebuch.

... link (0 Kommentare) ... comment

Nachdem Karl der Große und die Franken in einem immer wieder aufflackernden dreißigjährigen Krieg von 772 bis 804 die in nicht zentralisierten Stämmen lebenden Sachsen endlich blutig unterworfen hatten - darüber berichtet in seiner Sachsengeschichte der selbst den sächsischen Herzogsnamen tragende Mönch Widukind aus dem Kloster Corvey kaum etwas, Karls Biograph Eginhard immerhin etwas mehr: Saxones, sicut omnes fere Germaniam incolerentes nationes, et natura feroces et cultui daemonum dediti (“die Sachsen, wie fast alle Germanien bewohnenden Völker, waren von wilder Natur und verehrten Dämonen...”) - versuchte er die Beherrschung des Landes mit Hilfe christlicher Missionierungszentren wie Paderborn und anderer neu gegründeter Bistümer zu organisieren, die er durch Heerstraßen miteinander verbinden ließ. Unter anderem ließ er die seit Jahrtausenden (!) benutzte Handelsroute zwischen Rhein und Elbe, den sogenannten Hellweg, deutlich ausbauen und mit befestigten Reichshöfen sichern. Beim Königsgut Huxori, wo der Hellweg die Weser überquerte, wollte Karl ein bedeutendes Kloster anlegen, das erste in Sachsen.

Als besonders vorbildlich galten damals die Mönche des Klosters Corbie an der Somme. Sein Abt war zudem ein Vetter Karls. Zwar trat zunächst der Tod des Kaisers am 28. Januar des Jahres 814 dazwischen, doch sein Sohn und Nachfolger mit dem merowingischen Namen Chlodwig (Ludwig der Fromme) beauftragte dann 815/816 Abt Adalhard von Corbie mit der Gründung eines neuen Corvey an der Weser.

Zu den Benediktinerbrüdern, die aus dem Mutterkloster nach Corvey entsandt wurden, gehörte ein Mönch namens Ansgar, der in Corvey zunächst die Leitung der Klosterschule und der bald bedeutenden Bibliothek übernahm. 827 zog Ansgar an der Spitze einer Gruppe von Mönchen nach Jütland, um dort im Herrschaftsbereich eines zum Vasallen von König Ludwig gewordenen Kleinkönigs der heidnischen Dänen zu missionieren. Von dort fuhr Ansgar weiter nach Schweden und durfte mit Zustimmung des Svearkönigs Björn 829 auf der kleinen Insel Birka im Mälarsee, wo sich ein wichtiger Handelsort der Wikinger befand, die erste christliche Kirche in Skandinavien errichten. Von Corvey und Ansgar, der später Erzbischof von Hamburg und Bremen wurde, nahm also die Missionierung des Nordens ihren Anfang.

Vor ein paar Tagen fand in diesem Schloß Corvey etwas Wunderbares, etwas Unerhörtes statt.

Die Nachfahren jener Wikinger, die durch Ansgar erstmals mit dem Christentum in Berührung gekommen waren, zelebrierten dort in einem vier Tage dauernden Lesefest den Auftakt zu Islands Rolle als Gastland der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt.

822 hatte man in Corvey mit dem Bau einer Kirche begonnen, 873 errichtete man das Westwerk, das als einziger Bestandteil der ursprünglichen karolingischen Kirche bis heute überdauert hat. Im Verbindungsbau zwischen den beiden Türmen war nach dem Vorbild des Aachener Karlsdoms im Obergeschoss ein repräsentativer, zweistöckiger Raum eingerichtet, der nach der Beschreibung Jerusalems in der Offenbarung des Johannes (21, 12-16) gebaut war: "Die heilige Stadt Jerusalem hat eine große und hohe Mauer, sie hat zwölf Tore ... und die Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine... und die Stadt bildet ein Viereck, und ihre Länge, Breite und Höhe sind gleich." (Einer der Mitbegründer des Klosters, Paschasius Radbertus, hat das Gelingen von Corvey denn auch als Verheißung der Wiederkehr des himmlischen Jerusalem besungen.) Von dem mit zwölf Torbögen geschmückten, quadratischen Raum aus hatte ein Herrscher, wie in Aachen, freien Blick in die Kirche und hinab zum Altar.

Der Raum und das Westwerk wurden im gleichen Jahr 874 gebaut, in dem Wikinger aus Skandinavien erstmals die Insel Island im Atlantik entdeckt haben sollen. Und dieser Tage saß nun also der selbst an einen Wikinger erinnernde Schauspieler Hans-Martin Stier in diesem frühmittelalterlichen Kirchenraum und las uns mit tiefer Stimme die isländische Saga vom heidnischen Freyspriester Hrafnkell vor, der um eines Eids willen, den er seinem Gott geschworen hat, tötet und zu Fall kommt, sich am Ende seine Machtstellung aber erfolgreich zurückerobert. Es ist eine vollendet gebaute Geschichte, kurz, geschliffen wie ein Edelstein, der von jedem Blickwinkel, aus dem man ihn betrachtet, eine andere Ausdeutung zuläßt.

Mit großzügiger finanzieller Unterstützung der von der Finanzkrise gebeutelten Isländer ist jetzt gerade zur Buchmesse eine komplett neue Übersetzung dieser Isländersagas erschienen.

Hrafnkell verehrte keinen Gott mehr als Frey, dem er seine wertvollsten Tiere zur Hälfte schenkte. Hrafnkell nahm das ganze Tal in Besitz und überließ anderen Männern Land, wollte aber, dass sie sich ihm unterordneten, und wurde ihr Gode. Daraufhin erhielt Hrafnkell den Beinamen Freysgoði.

Er war ungerecht und gewalttätig, aber sehr fähig.

Ein Tier bedeutete Hrafnkell mehr als alle anderen: Es war ein Falbe, den er Freyfaxi nannte. Dieses Pferd schenkte er seinem Freund Frey zur Hälfte. Seine Liebe zu dem Hengst war so groß, dass er einen Schwur leistete, jeden zu töten, der ihn gegen seinen Willen reiten sollte.

»Warum bist du auf dem einen Pferd geritten, das dir verboten war, wo es genug andere gab, die dir gestattet waren? Ich würde dir diese Verfehlung durchaus verzeihen, du hast sie schließlich auch ehrlich zugegeben, wenn ich nur das Gelübde nicht so ausdrücklich abgelegt hätte. Es geht nicht gut aus, wenn Eide missachtet

werden, das glaube ich fest.«

Damit sprang er vom Pferd und schlug zu. Einar war sofort tot.

Hrafnkell nahm an, auf keinen nennenswerten Widerstand zu stoßen, und wollte den kleinen Leuten beibringen, keine Prozesse gegen ihn zu führen...

(Die Saga vom Freysgoden Hrafnkell, übersetzt von Andreas Vollmer, in: Isländersagas, Bd. 4, 2011)

So wie in Corvey gelesen wurde; tagelang, Abende lang, und immer vor vollen Rängen mit mindestens 300 Zuhörern. Die Saga von den Leuten aus dem Laxárdal allein vier Stunden lang, die Saga von Brennu-Njáll mehr als fünf Stunden lang, begleitet von Musik des Isländers Ólafur Arnalds; aber lang wurde die Zeit uns Zuhörern nie. Dafür sorgten die glänzend vorbereiteten Schauspieler, die lasen, von Angela Winkler über Matthias Habich und Michael Altmann zu Corinna Harfouch (um nur einige wenige zu nennen), die Lichtregie, die Musik (u.a. auch gespielt von dem hervorragenden Jazzbassisten Arild Andersen), vor allem aber die packenden Texte selbst. Achthundert Jahre alt und noch immer lebendig wie am ersten Tag. Ich sag’s noch einmal: Lesen! (Aber bitte nur in den neuen Übersetzungen und nicht etwa in dem alten Thule-Schwulst der zwanziger und dreißiger Jahre.)

Hier zur Untermalung noch ein Konzert von Radio Schweden vom diesjährigen Jazzfestival in Ystad, mit Arild Andersen:

... link (0 Kommentare) ... comment

Peter Wawerzinek hingegen ist ein eingeborenes Kind des Landes, kam in Rostock zur Welt, verbrachte in Schliemanns Geburtsort Neubukow Jugendjahre, schrieb über Rerik, Rügen, Hiddensee und Usedom. “Wawerzinek ist ein Küstenmensch”, heißt es in einem Porträt in der Welt, und weiter: “Wenn er Probleme hat und alles satt, packt er seine Sachen und fährt an die Ostsee, wirft Strandgut ins Wasser, gräbt sich für Sandburgen die Hände blutig, schreit das Meer an”.

Und er selbst schreibt in seinem bisher erfolgreichsten Buch Das Kind das ich war von 1994:

“Meine Heimat ist Mecklenburg... Von den Tieren auf dem Wasser habe ich meine Fröhlichkeit. Den Schollen im Wasser verdanke ich meinen Ernst. Die Traurigkeit der Quallen nahm mich bei der Hand... Ich wuchs auf, wo die zukunftsweisenden Zauberworte Melioration und Rinderoffenställe waren.”

Genau danach sieht das Land aus, nach einer vergangenen Zukunft mit der Vision großer Rinderoffenställe; und einen besseren Kommentator Mecklenburger Wirklichkeiten als Wawerzinek habe ich nicht gefunden.

"Mit dem epochemachenden Kampf um den Fortschritt taten sich die Mecklenburger sehr schwer. Was sie als eine Revolution betitelten, war mehr ein gemeinschaftliches Murren in der Schenke gegen die Erhöhung der Schnapspreise.

Tatfreudige Menschen und agile Erscheinungen waren dem Mecklenburger unheimliche Gesellen. Entschlossene Charaktere, die ohne langes Reden zupackten, waren so selten wie stromernde Wölfe.

... link (0 Kommentare) ... comment

“Glaserwerkstatt – Er hockte am Boden, riß den Diamanten durch gläserne Bäume, den verglühenden Himmel, warf einen Blick in den Schatten, den ich warf.”

(Peter Schünemann: Scardanellis Gedächtnis, 2007)

Erdacht und diskutiert wurden solche Gedanken im gemeinsamen »Communismus der Geister« der Tübinger Drei.

Hölderlin, so hat auch Christoph Jamme festgestellt, war wohl derjenige von ihnen, der unter der Zwangsatmosphäre im Stift (und im Land) am meisten gelitten hat. Nachdem sein älterer Freund Neuffer das Stift 1791 verlassen hatte, trat Hölderlin noch einmal mit dem Wunsch, ebenfalls auszutreten, – wieder vergeblich – an seine Mutter heran. Mitte September 1793 legte Hegel vorzeitig sein Examen ab, um in Bern eine Hofmeisterstelle antreten zu können. Gleich in der Woche darauf suchte Hölderlin unangemeldet Schiller in Ludwigsburg auf, um sich bei ihm Empfehlungen zu besorgen. Nur drei Monate später wurde auch er examiniert und verließ sofort das Stift, Tübingen und seine Fast-Verlobte Elise Lebret, die Tochter des Kanzlers. Den seit langem oft wiederholten Wunsch seiner Mutter, sich um eine Vikarsstelle zu bewerben, erfüllte er nicht, sondern nahm eine erste Anstellung als Hofmeister bei Schillers Geliebter, der Freifrau Charlotte von Kalb, an.

13 Jahre später kehrte Friedrich Hölderlin nach Tübingen zurück; nicht freiwillig, sondern im geschlossenen Wagen und im (berechtigten) Glauben, entführt worden zu sein. Im September 1806 lieferte man ihn als geisteskrank in die gerade erst gegründete Klinik von Professor Autenrieth ein, wo man ihn behandelte wie Hannibal Lecter. Wenn er sich aufregte, knebelte man ihn mit der nach ihrem Erfinder benannten Autenriethschen Maske: “Aus Schuhsohlenleder gefertigte Maske mit Öffnungen für Augen und Mund, aber so, dass der Mund nicht zum Schreien geöffnet werden konnte. Gleichzeitig Fesselung der Arme. Ihr Zweck sei ‘das vernunftlose Schreien oder das vorsätzliche laute Heulen und Jammern zu unterbrechen’” (Lexikon Psychiatrie).

Autenrieths Diagnose lautete: “Krätzmanie”.

“Durch falsche Behandlung von Hautkrankheiten wie der Krätze oder auch durch ausschweifende Sinnesfreuden, so Autenrieth, könne der Fluss der Körpersäfte in Stockung geraten. Aus dieser Art »Humoralpathologie« zog der Mediziner den fatalen Schluss, dass Heilung nur möglich sei, wenn man die Stauung der Körpersäfte auflöste und den Überfluss derselben ableitete. Konkret hieß das:

Um die Leiden der Seele zu bekämpfen, musste man solche des Körpers künstlich erzeugen”, erklärt Steve Ayan in seinem Hölderlin-Artikel “Der Schattenmann” in der Zeitschrift Gehirn & Geist (1/2007). “Für ein Martyrium in Autenrieths Klinik spricht die Äußerung eines Zeitgenossen, Hölderlin sei noch Jahre später stets in heftigen Aufruhr geraten, wenn er auf der Straße einem Mitarbeiter der Klinik begegnete.

Nach knapp einem Dreivierteljahr war Autenrieth mit seinem Latein am Ende. Er erklärte Hölderlin für unheilbar krank und gab ihm noch höchstens drei Jahre zu leben.” – Und solche Koryphäen hofierte man trotz derartiger Fehldiagnosen und Methoden immer weiter die Karriereleiter hinauf. Autenrieth wurde erst Vizekanzler, 1822 Kanzler der Universität Tübingen, Mitglied der Württembergischen Ständeversammlung und der Gelehrtenakademie Leopoldina und schließlich sogar Landtagsabgeordneter. “Die in seiner Klinik – vor allem im Palisadenzimmer – anfallenden Holzarbeiten führte ein Schreinermeister namens Ernst Zimmer aus. Obwohl schulisch wenig gebildet, wusste er um das Genie des Dichters. »Im Klinikum wurde es mit ihm noch schlimmer «, erinnerte sich Zimmer im Jahr 1835. »Damals habe ich seinen Hyperion gelesen, welcher mir ungemein wohl gefiel. Ich besuchte Hölderlin im Klinikum und bedauerte ihn sehr, dass ein so schöner herrlicher Geist zu Grund gehen soll. Da im Klinikum nichts weiter mit Hölderlin zu machen war, so machte … Autenrieth mir den Vorschlag, Hölderlin in mein Haus aufzunehmen.«"

Für die restlichen 36 Jahre, die zweite Hälfte seines Lebens, blieb Hölderlin in Zimmers Haus mit dem Turm am Neckar, anfangs noch häufig polternd aufbegehrend, im Lauf der vielen Jahre, die folgten, zunehmend apathisch.

Tübingen, das einmal die Rolle des Steins gespielt hatte, an dem sich Verstand und Widerstand Hölderlins und seiner Freunde schärften, hat ihm am Ende den Nerv gezogen.

... link (0 Kommentare) ... comment