Mimi tohki / ukiyo no koto ya / fuyu-gomori

Tired of hearing

Worldly things:

Winter confinement

(Takahama Kyoshi)

... link (0 Kommentare) ... comment

Rikyu wollte als tonangebender Teemeister Japans in diametralem Gegensatz zur Prunkentfaltung des Adels eine Teezeremonie pauvre. Sein aus den Zen-Schulen der vorangegangenen Higashiyama-Kultur mitgebrachter Schlüsselbegriff wabi bezeichnet ursprünglich nichts anderes als Armut und daraus gewonnene Schlichtheit. Nach dem Geheimnis des Tees befragt, gab Rikyu zur Antwort:

‟Der Weg des Tees ist der folgende: Du kochst Wasser, dann machst du Tee und trinkst ihn.”

‟Als Wabisukisha – Teeliebhaber im Sinne des Wabi”, schrieb Yasushi Inoue 1981 in seinem biographischen Roman über Rikyu (Der Tod des Teemeisters), ‟bezeichnet man einen Mann, der nichts besitzt, jedoch über drei Eigenschaften verfügt: innere Entschlossenheit, Schaffenskraft und künstlerische Fähigkeit.”

‟Als Wabisukisha – Teeliebhaber im Sinne des Wabi”, schrieb Yasushi Inoue 1981 in seinem biographischen Roman über Rikyu (Der Tod des Teemeisters), ‟bezeichnet man einen Mann, der nichts besitzt, jedoch über drei Eigenschaften verfügt: innere Entschlossenheit, Schaffenskraft und künstlerische Fähigkeit.”An innerer Entschlossenheit fehlte es Rikyu wahrlich nicht. Im Oktober 1587 wollte Hideyoshi als Triumphfeier für seine Eroberung der Insel Kyushu an dem altehrwürdigen Kitano-Schrein in der kaiserlichen Residenz Kyoto eine große öffentliche Teezeremonie mit Teilnehmern aus allen Ständen seines Reichs zelebrieren. Für sich selbst ließ er angeblich ein Teehaus aus Gold errichten; sein Teemeister Rikyu stellte daneben für seine eigene Zeremonie eine strohgedeckte Hütte. Verärgert ließ der Kanpaku das für zehn Tage anberaumte Fest nach dem ersten Tag abbrechen.

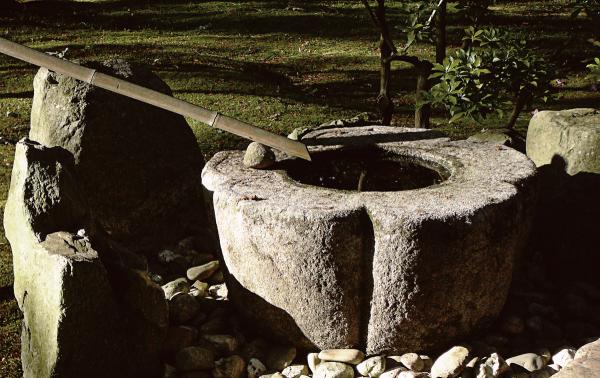

Das kostbare chinesische Porzellan war Rikyu für die Teezeremonie im Geist des Wabicha zu prunkvoll und überladen. Er wollte schlichtere Gefäße, die die natürliche Schönheit ihres Materials formvollendet herausstellen sollten. In seinem Buch Wabi - Sabi - Suki. The Essence of Japanese Beauty beschreibt der Autor Itoh Teiji die Ästhetik des Wabi wie folgt:

‟The refined and elegant simplicity achieved by bringing out the natural colours, forms, and textures inherent in materials such as wood, straw, bamboo, clay, and stone, as well as in artifacts crafted from them like earthenware, tile, handmade paper, and lacquer ware, and in textile fibres like hemp, cotton, or silk – this is the core of Wabi. Wabi may describe beauty in nature untouched by human hands, or it may emerge from human attempts to draw out the distinctive beauty of materials.”

Um dies zu erreichen, bedurfte es eines speziellen ästhetischen Blicks, den Rikyu und seine Nachfolger mit dem Wort suki (sublimer Geschmack, eigtl.: mögen, lieben) bezeichneten und den Teiji so umschreibt:

‟Originally expressing attraction, fascination and curiosity, Suki is aesthetic adventure beyond conventional standards; delight in the unusual, curious or idiosyncratic. Initially, Suki seems to have expressed an idea of beauty that was heretical and unorthodox. The shogun Ashikaga Yoshinori (1399-1441) was a patron of the arts known for his revolt against old and established aesthetic rules. His salon was receptive to bold and new ideas that were to become firmly established in the sixteenth century as what we might describe as ‘subtle elegance’.”

Alle vier Prinzipien wurden schließlich im Verhältnis zwischen dem Teemeister und seinem Fürsten empfindlich gestört.

Im Jahr 1588 ließ Hideyoshi den Abt des wichtigen Daitoku-Tempels in Kyoto in die Verbannung schicken. Am Abend vor dessen Abreise veranstaltete Rikyu im Teeraum von Hideyoshis neuem Palast Jurakudai eine Abschiedszeremonie für Abt Kokei. Zur Dekoration des Raums ließ er eine Kalligraphie mit einem Gedicht des chinesischen Zenmeisters Kido aus dem Besitz Hideyoshis aufhängen. Es lautet:

Blätter fallen von den Zweigen,

Die Luft im Spätherbst ist kühl und rein.

Der edle Gelehrte schickt sich an, den Zentempel zu verlassen.

Ihr, die in menschenleere Gegenden aufbrecht,

kehrt eilends zurück,

und erzählt uns, was Euer Herz im Innersten bewegt.

Hideyoshi verbarg seine Verärgerung hinter einem undurchdringlichen Gesicht und besuchte weiterhin die Zeremonien, die sein Teemeister für ihn abhielt. Nach Inoues feinem japanischen Gespür für Psychologie spielte sich jedoch bei jeder Zeremonie – so formvollendet und äußerlich beherrscht sie auch ablaufen mochte – ein stiller Kampf zwischen den beiden ab. In seinem Roman läßt er Meister Rikyu einmal von einer Teezeremonie mit einem andern Würdenträger berichten, ‟der seinen Tod für das kommende Jahr voraussah”. ‟Ich, der Gastgeber, war zwar fünf oder sechs Jahre älter, aber mit meinem Gast konnte ich mich nicht messen.”

Mit dem Taiko Hideyoshi konnte er es, besonders in seinem eigenen bescheidenen Teehaus, das nicht größer war als anderthalb Tatamimatten. ‟In einem engen Raum findet immer ein Kampf statt”, erklärt Rikyus Schüler, der Samurai Oda Uraku. ‟Man kann es nicht verhindern, den Tod herauszufordern. – Sooft der Großfürst zu Rikyu ins Teehaus kam, Dutzende, vielleicht Hunderte von Malen, forderte er den Tod heraus [...] Vielleicht wollte der Großfürst einmal in seinem Leben demjenigen den Tod verkünden, der ihm das antat.”

Doch damit hatte es noch nicht sein Bewenden. ‟Ich glaube”, mutmaßt Inoues Erzähler, ‟als Meister Rikyu in Sakai war, kehrte sich das Verhältnis zwischen ihm und Hideyoshi sozusagen um. Nachdem der erste Zorn des Taiko sich gelegt hatte, wollte er Meister Rikyu womöglich wieder aus Sakai zurückrufen. Doch diesmal verweigerte Rikyu seinem Herrn den Gehorsam.

Damit fertigte er sich praktisch selbst das Todesurteil aus. Keine zwei Wochen nach seiner Verbannung erhielt Meister Rikyu aus Kyoto den Befehl, Seppuku zu begehen. Am Morgen des 25. Februar vor 424 Jahren schrieb er sein letztes Gedicht.

‟Ein Teemensch hat es wahrlich schwer”, heißt es im Roman. ‟Kaum hat er die Meisterschaft erreicht, muß er sich auch schon entleiben. Ohne Bauchaufschneiden kein Meister.”

... link (0 Kommentare) ... comment

Ein Land, in dem man seit ungefähr der gleichen Zeit durch Zurückhaltung und Bescheidenheit umgekehrt den Weg zu einer Verfeinerung einschlug, war Japan. Der Wegweiser hieß ursprünglich Yoshiro Sen, nahm den buddhistischen Namen Soeki an und erhielt schließlich den Namen Rikyū verliehen. Er stammte aus einer gutsituierten Kaufmannsfamilie in Sakai bei Osaka, zog es aber vor, sich von Zenmönchen in der sich damals von Sakai ausbreitenden Kunst ausbilden zu lassen, das Teetrinken auf zeremonielle Weise zu zelebrieren. Zu seiner ‟Zeit der streitenden Reiche” (Sengoku-Jahrhundert von 1477 bis 1573) kam es bei reichen Japanern in Mode, Freunde und Bekannte zum Teetrinken einzuladen, um ihnen in Form importierter kostbarer Porzellangefäße aus China den eigenen Reichtum vor Augen zu führen, wie es Reiche heute mit Haus, Auto, Boot tun. Solche Teezusammenkünfte wurden in immer feierlicherer Form veranstaltet, und es galt als vornehm, für die Teezeremonie (chanoyu) eigene Teemeister zu engagieren. Sen no Rikyu folgte allerdings dem strengen Weg des Zen: chazen ichimi: ‟Tee und Zen sind eins”, wurde aber doch zu einem gefragten Teemeister, der schließlich sogar Teezeremonien am Hof des Kaisers leitete. Dort beeindruckte er den damals mächtigsten Mann und Regenten (Kanpaku) Japans, den 15 Jahre jüngeren Warlord Toyotomi Hideyoshi. Dieser machte ihn zu seinem persönlichen Teemeister und bald Ratgeber auch in politischen Fragen, und er verlieh ihm den Namen Rikyu samt dem Titel Koji (Edler). Die beiden waren sich sicher in gegenseitiger Achtung zugetan, doch wie Hideyoshi seinen Weg des Schwerts zur Alleinherrschaft ging, folgte Rikyu dem Weg des Tees und seine Philosophie unterschied sich radikal von der seines prachtliebenden Herrn. Er war selbstsicher genug, dem Beherrscher des gesamten Inselreichs seine Sichtweise aufzuzwingen. Schon bald nach seiner Ernennung schrieb er in einem Gedicht, das man auch als subtile Drohung gegen wen auch immer verstehen kann:

‟Wenn Du den Weg des Tees nicht kennst, wird der Tee Dich austrinken.”

... link (0 Kommentare) ... comment

Auch wenn's schwerfällt, loszulassen: Let's go! It was a nice trip, thank you, mates.

Noch schnell das Wölkchen hinten an die Heckflosse gebunden (man kann doch nicht ohne Wolken nach Holland kommen), und dann abheben.

... link (0 Kommentare) ... comment

Was Hill nicht mehr wußte (oder aus ladyliker Pietät lieber unterschlug): Zum Tauchen besonders geschätzt wurden schwangere junge Frauen, weil man glaubte, daß sie eine größere Lungenkapazität besäßen.

Die durch Haie, Taucherkrankheit, aber vor allem durch brutalste Arbeitsbedingungen verursachten vielen Todesfälle konnten die Sklavenjäger mit ihren Treibjagden im dünn besiedelten Landesinneren bald nicht mehr ausgleichen, und darum sahen sie sich im benachbarten Ausland um. 1871 brachten sie die erste Schiffsladung Malaien nach Australien. Da die niederländische Kolonialregierung in Batavia Besorgnis über die grausamen Bedingungen und die hohe Sterblichkeit auf den australischen Booten äußerte und auch weil man sich gezwungen sah, in immer tiefere Gewässer vorzudringen, wozu die neu erfundenen Taucheranzüge und Sauerstoffgeräte erforderlich waren, verlagerte sich das Interesse der ‟Pearler” auf spezialisierte Taucher, die mit solchem Gerät umzugehen wußten. Die überlebenden Aborigenes wurden ausgemustert und stattdessen Taucher vor allem aus Japan, aber auch aus China, von den Philippinen und der indonesischen Inselwelt angeheuert. Nach der Jahrhundertwende gingen allein von Broome aus bis zu 3500 Taucher auf Muschelsuche. Die kleine, schnell wachsende Stadt wurde von einem bunten Vielvölkergemisch bewohnt, wie es damals sonst nirgendwo auf dem Kontinent seinesgleichen hatte.

‟Broome, a lonely cable station in the sand-hills, became an Eldorado in mother-of-pearl. A Japanese town sprang up there... with Cingalese jewellers, Malay sail-makers and Manila carpenters, adventurers from all parts of the globe. – Just before the war, with 400 ships off-shore fishing fortunes, Broome drank only champagne.”

Bis zum Ersten Weltkrieg lieferte Broome allein 70 Prozent des weltweit auf den Markt kommenden Perlmutts. Der Krieg brachte dann u.a. die Erfindung des Plastikknopfs, und damit brach die Nachfrage nach Perlmutt in sich zusammen.Blieben noch die Perlen. Um die in Wirtschaftswunderzeiten nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich steigende Nachfrage zu befriedigen, hob die australische Regierung das gesetzliche Verbot künstlicher Perlenzucht auf, 1956 wurde ein erstes australisch-japanisches Perlenzuchtunternehmen gegründet. Heute sind 19 von 20 australischen Perlenfarmen in Broome und Umgebung ansässig. Wie sehr das Perlengeschäft und die frühe multikulturelle Gesellschaft Broome bis heute prägen, sieht man bei einem Rundgang durch die Stadt auf Anhieb. Ihr Zentrum ist China-Town, und in den dortigen Straßen reiht sich ein Perlengeschäft ans andere. Die fröhliche junge Frau, die uns in einem von ihnen die Kollektion zeigte, war halb schwedisch, halb marokkanisch.

‟Broome, a patch of the Orient in Australia, and its only port of pearls. – Misrepresented to the world by sundry novelists as an A-grade Hades of sand and squalor and sin, the town is actually one of the friendliest and most fascinating of the Continent, itself a pearl of ever-changing beauty in the pearling seas”, sang Ernestine Hill das Loblied auf Broome. ‟By all who travel the desolate sand-wastes of the West, it is looked upon as a little haven.”

... link (0 Kommentare) ... comment

Eine Fata morgana? Gravitätisch schaukeln Kamele zwischen Dünen hervor und schreiten über festen, schneeweißen, nicht roten Sand an mir vorüber. Rot sind Zaumzeug und Satteldecken, ganz bunt die Menschen darauf kaum bekleidet, und dahinter dehnt sich über den Horizont hinaus in tiefem Türkis der Indische Ozean. Nach mehr als zweieinhalbtausend Kilometern staubiger Straßen ist das Ziel erreicht. Broome, Perlenstadt an der weit geschwungenen Bucht des Cable Beach. Ein echter Traumstrand, mehr als zwanzig Kilometer lang, die Besucher verteilen sich entsprechend, und das Beste: Hier kann man sogar gefahrlos schwimmen. Die Würfelquallen mit ihren meterlangen, nesselnden Tentakeln treiben zu dieser Jahreszeit nicht in diesen Gewässern, und Salzwasserkrokodile wurden hier auch nur selten und weit draußen gesichtet. Das Wasser ist glasklar, seidenweich und 24° warm. Perfekt.

Wir stürzen uns hinein und baden, bis die Sonne es uns nachmacht. Sie aber kann nicht schwimmen und geht ziemlich schnell unter.

Der Strand ist nach dem Telegrafenkabel benannt, das hier 1889 im Meer versenkt wurde, um Australien via Java und Singapur mit England und dem Rest der Welt zu verbinden. Damals feierte Broome als winziges Hafenörtchen an der Roebuck Bay auf der Rückseite der Halbinsel gerade sein sechsjähriges Bestehen.

‟Joseph Conrad and Robert Louis Stevenson, with sails set far eastward by the tilt of a coco-nut palm, looked upom these flat, sandy coasts with uninterested eyes. So they missed Broome”, bedauert Ernestine Hill in The Great Australian Loneliness. Und selbst der immer auf der Suche nach menschenrechtsverletzenden Skandalen Australien bereisende Schwede Sven Lindqvist kommt in Terra nullius nicht um die Feststellung herum:

‟Broome ist die Perle der Westküste, in mehr als einer Hinsicht. Die Perlen schufen die Stadt und machten sie reich und so angenehm, wie sie es heute noch ist.”

... link (0 Kommentare) ... comment

... link (0 Kommentare) ... comment