Ein paar Tage sind vergangen, und wir haben einen großen Sprung zurückgelegt. In Europa entspräche er z.B. der Entfernung zwischen Amsterdam und Sofia, es wären also sieben Länder zu durchqueren, in Australien ist es mal eben der Hüpfer von Queensland hinüber ins Northern Territory, von Cairns nach Darwin – oder vom Badeurlauber- und Taucherparadies ins Höllenloch.

Darwin ist misfit, nicht gesellschaftsfähig. Es ist eine abstoßende Un-Stadt, direkt an der smaragdgrünen, tropisch warmen Arafura-See gelegen; aber wie drückend die Hitze in den autoreichen Asphaltschluchten zwischen den Hochhausblöcken der Innenstadt auch kochen mag, im lockenden Meer darfst du nicht baden, wenn dir dein Leben lieb ist. Denn da draußen schwimmen die gefürchteten Salzwasserkrokodile, die sich auch während unseres Aufenthalts wieder einen Menschen per Todesrolle einverleibt haben, und wer nicht von den Krokodilen geholt wird, der könnte ungewollt mit einem der sechzig bis zu drei Meter langen Tentakel einer Würfelqualle Bekanntschaft machen und durch die brennenden Vernesselungen binnen Minuten an Herz-Kreislaufversagen sterben.

‟The box jellyfish are the most dangerous jellyfish and have caused hundreds, possibly thousands, of human deaths in tropical and subtropical waters worldwide.” (Peter J. Fenner: Dangers in the Ocean, in: Journal of Travel Medicine, 5,3, 1998). ‟Die Nesselgifte der Würfelquallen gehören zu den stärksten Giften im Tierreich. – Die Länge eines einzigen Tentakels eines erwachsenen Chironex fleckeri kann bis zu 3 m erreichen. Ein adultes Exemplar besitzt bis zu 60 Tentakeln; das ergibt eine theoretische Gesamttentakellänge von 180 m. Das Gift eines einzigen Exemplars von Chironex fleckeri könnte somit theoretisch über 100 Menschen töten. Nach anderen Quellen haben sechs bis acht Meter Tentakel genügend Gift, um einen Menschen zu töten.” (Wikipedia)

Das aber nur stellvertretend für die Annehmlichkeiten in und um Darwin. Der große alte Mann hat es wahrlich nicht verdient, daß ausgerechnet diese Stadt nach ihm benannt wurde. Andererseits ist sie auch der Ort einer der übelsten praktischen Umsetzungen von vermeintlichen Lehren des Sozialdarwinismus in Australien gewesen, und davon gibt es ja nicht wenige. Zu Darwin gehört unvergeßlich die Geschichte der sogenannten Stolen generation und des Kahlin Compound. – Näheres dazu hier: [klick]... link (0 Kommentare) ... comment

Es gibt eben doch Gedichte, die den Charakter unrettbar enthüllen.

To sit on rocks, to muse o'er flood and fell,

To slowly trace the forest shady scene,

Where things that own not man's dominion dwell,

And mortal foot hath ne'er or rarely been;

To climb the trackless mountain all unseen,

With the wild flock that never needs a fold;

Alone o'er steeps and foaming falls to lean,

This is not solitude; 'tis but to hold

Converse with Nature's charms, and view her stores unroll'd.

... link (0 Kommentare) ... comment

Die Hitze ist zum Glück trockener, als ich befürchtet hatte, aber es ist heiß, sehr heiß. Noch immer knapp unter 40 °. Selbst ich Sonnenverehrer sitze lieber unter dem vorspringenden Blechdach der Küchenhütte und bin froh über den Halbschatten, den die stehengebliebenen Bäume der Lichtung spenden. Die Luft ist heiß und trocken und doch seit unserer Ankunft hier im Wald von einem fremden, sehr süßen und schweren Aroma erfüllt. Es kommt von den hohen Eukalyptusbäumen, die beiderseits das Ufer des fast ausgetrockneten Bachlaufs säumen und in voller Blüte stehen. Jede Blüte kann über hundert Staubblätter enthalten. Das Grün der Blätter verschwindet fast unter ihrem hellen Weißlich-Gelb Sie locken Scharen von Vögeln an, doch selbst die knallbunten Allfarbloris: neongrüner Rücken, gelbe Nackenbinde, blauer Kopf, roter Schnabel, orangegelbe Brust, sind im Blütenflor der Bäume nur schwer auszumachen. Ulla-Lena ist mit Fernglas, Fotoapparat, Vogelbestimmungsbuch und Sonnenhut zur Wasserstelle am Bach aufgebrochen: Vögel gucken und möglichst viele Arten entdecken. Bei ihrer Rückkehr wird sie freudig berichten, ganze Scharen der bestechend schönen Regenbogenspinte gesehen zu haben.

Jennifer erholt sich von der für sie anstrengenden Tour am Vormittag und hält in ihrer Hütte ein Nickerchen, die Herzogin ist ebenfalls unterwegs und irgendwo im Wald verschwunden.

Ich bleibe vorläufig noch sitzen, trinke Mangosaft, sehe den Kängurus zu, die anscheinend jeden Nachmittag zum Grasen auf die Lichtung kommen, oder schreibe in mein Notizbuch. Wenn nicht gerade Raben-Kakadus mit häßlichem Krächzen wie schwarze Harpyien über die Lichtung fliegen, ist es so still, daß ich hören kann, wie ein schwacher Luftzug die Blätter oben in den Wipfeln der Eukalypten bewegt. Aus den Augenwinkeln nehme ich wahr, daß sich hinten am Waldrand noch etwas bewegt. Ich sehe hinüber. Zwei rötlich gelbe Dingos verharren nun reglos zwischen den vordersten Bäumen und wittern herüber. Ich beobachte sie durchs Fernglas. Als ich eine Bewegung mache, um die Kamera vom Tisch zu nehmen, werfen sie sich herum und verschwinden in federndem Wolfstrab so lautlos zwischen den Stämmen, wie sie gekommen sind. Ich schnappe mir die Kamera und gehe ihnen nach, sehe sie aber natürlich nicht wieder. Dafür sehe ich anderes, den hohlen, geschwärzten Stumpf eines verbrannten Baums wie eine abstrakte Skulptur im hohen Gras, die Vielfalt bunter Steine im trockenen Bachbett, das Aufleuchten von intensivem Türkis, als sich ein Haubenliest, hier Blue-winged Kookaburra, von einem Baum zum nächsten schwingt, ich beobachte, wie ein Heerzug von Termiten einen Baumstamm hinaufmarschiert, ich sehe lange zu, wie die tiefer sinkende Sonne das Gras vergoldet, und finde schließlich in einem Abschnitt, in dem der Bach noch leise durch einen Verhau von umgestürzten Bäumen und abgerissenen Ästen rieselt, eine Nymphe auf einem Baumstamm am Wasser sitzend. Nachmittag eines Fauns.

... link (0 Kommentare) ... comment

Von Sandy Creek kurvten wir noch einmal eine Weile durch den Busch, bis wir zu einer anderen Felsformation kamen. Ich weiß ihren Namen nicht, bin nicht sicher, ob Tresize ihn überhaupt nannte. Es gibt ungezählte Fundstätten in dieser Region. Bei dieser wurden wir mit einem neuen, sehr strichhaften, flüchtig wirkenden Malstil bekannt und bekamen unseren ersten Imjim gezeigt. Auf Tresize Frage, woran er uns vielleicht erinnerte, kam mir seine Gestalt am ehesten wie eine grotesk stilisierte Kreuzung aus Frosch und Wüstenspringmaus vor, oder wie das Vorbild zum Marsupilami. Besonders auffällig, daß auf keiner Darstellung ein unterer Auswuchs wie ein Hodensack (oder eben ein zum Knoten zusammengeballter Schwanz) fehlt. Tresize’s Vater Percy wurde in den Sechzigern von seinen eingeborenen Gewährsleuten erzählt, ein Imjim sei ein Geist, der sich von Fröschen (!) ernähre und nachts auf seinem komischen unteren Körperteil wie ein Känguru durch die Gegend hüpfe. – Na bitte, doch ein erstes Anzeichen von Humor unter den Aborigenes.

Steve Tresize, den ich im übrigen in seiner offensichtlichen Einsamkeit für einen armen Teufel halte, verfügte über seine eigene Spielart davon.

Nachdem wir bereits eine ganze Weile vor einer bemalten Felswand standen und er uns Erklärungen, Theorien und Fragen dazu vorlegte, sagte er auf einmal beiläufig zu mir: ‟Ich würde übrigens an deiner Stelle keinen Schritt weiter zurücktreten. An dem Ast direkt hinter dir hängt ein sehr lebendiges Wespennest.”

Am Nachmittag kehrten wir ins Camp zurück und nutzten die verbleibende Zeit, um auf eigene Faust die Umgebung zu erkunden. – Mit das Unerwartetste in diesen Breitengraden nahe dem Äquator ist die Kürze der Tage, vor allem wenn man aus dem europäischen Sommer kommt. Um viertel nach Fünf, halb sechs, geht die Sonne fast in freien Fall über, schlägt auf dem Horizont auf wie ein rohes Ei, und um sechs ist es schlagartig rabenschwarze Nacht. Besonders im Outback, wo es überhaupt keine Lichter gibt. Dann kann man noch beim Schein des Lagerfeuers sein Abendessen zubereiten und anschließend mit Hilfe der Stirnlampe etwas lesen, aber spätestens gegen neun Uhr glaubt man, es müsse längst tiefe Nacht sein, weil doch schon seit Stunden so tiefe Finsternis herrscht. Dann tappt man über die Lichtung zu seiner Hütte und wundert sich über die vielen im Licht der Lampe wie Diamanten funkelnden Tautropfen auf dem staubtrockenen Boden. Es sind aber keine Tautropfen, sondern die vorderen Augen hunderter kleiner Wolfsspinnen, die auf Beute lauern.

... link (0 Kommentare) ... comment

Nach dem Frühstück fuhren wir zum Farmhaus der Tresizes. Es stand auf einer niedrigen Anhöhe ebenfalls auf einer allerdings vollkommen gerodeten Lichtung im Wald, ein breiter, flacher Holzbungalow unter einem tief herabgezogenen und weit vorspringenden Wellblechdach, unter dem eine Menge unaufgeräumtes Gerümpel lagerte, ein ausrangierter Kühlschrank, ein altes Bettgestell, mehrere Bretterstapel. Der staubbraune, kahle Erdboden rund um das Anwesen ließ es auch nicht wohnlicher erscheinen.

Ulla-Lena ging darauf zu und erschien bald in Begleitung eines Mannes auf stämmigen Beinen in Khakishorts und den kurzen australischen Buschgamaschen, die die Knöchel umschließen wie Achsmanschetten. Sein hellblaues Hemd sah aus der Ferne sauberer aus, als es in der Nähe roch. Früher hätte man gesagt, dem Haus und dem Mann fehlten die ordnende und pflegende Hand einer Frau. Ein erster Eindruck, der später noch durch manches bestätigt wurde.

Nach einem kurzen ‟Hi” warf Steve Tresize einen Seitenblick auf Wendys SUV und schlug vor, daß wir besser in seinen Wagen umsteigen sollten. ‟Parts of the track can be a bit rough”, erklärte er.

They were indeed. An einem übel von groben Baumwurzeln und Steinbrocken durchsetzten Hang rutschte auch seine Karre in mächtigen Staubwirbeln ab und setzte ein paarmal derbe auf. Als sich ein hochgeschleuderter Stein zwischen Querlenker und Achsschenkel verkeilte, hielt auch ein Tresize lieber erst einmal an. Wir stiegen aus und füllten die tiefsten Löcher mit kleineren Steinen. Die aber schleuderten die Räder beim Anfahren nur prasselnd gegen den Unterboden oder ins Gebüsch. Größere Brocken mußten bewegt werden. In der Zwischenzeit hatte ein solider alter Nissan Patrol zu uns aufgeschlossen, ‟Toby”, stellte sich der Fahrer vor, ‟all right if I join you?”

Wir gingen mit vereinten Kräften an die Arbeit, bis auch Steves Wagen den Anstieg unter schmerzlichen Achsverschränkungen schaffte. Oben ging es noch eine ganze Weile weiter durch mehr oder weniger dichten Eukalyptuswald mit etlichen Kängurus, bis wir die Wagen an einem Abhang stehen ließen und zu Fuß weitergingen. Steve führte uns durch den Busch und machte uns auf Pflanzen aufmerksam, die die eingeborenen Jäger und Sammler nutzen, wie zum Beispiel die Nondapflaume, deren Früchte anders als viele andere in der Trockenzeit reif werden und deshalb willkommen waren. Ich fand, sie schmeckten fad wie eine Kreuzung aus Birne und Kartoffel. Ein andermal bückte sich Steve, sammelte eine Handvoll kleiner, rötlichgelber, kirschgroßer Beeren auf und verteilte sie zum Probieren. ‟Quinine bush”, sagte er, ‟obwohl das Zeug kein Chinin enthält und deshalb auch nicht gegen Malaria hilft. Die Eingeborenen meinen, es sei gut zur Schwangerschaftsverhütung. Just in case”, grinste er und ging weiter. ‟Ich brauche es zur Zeit nicht, aus Mangel an Gelegenheit.”

Wendy zog einen Flunsch, die Herzogin hob eine Augenbraue.

Wer uns weiter zu den steinalten Felsmalereien am Sandy Creek begleiten möchte, klicke bitte hier.

... link (0 Kommentare) ... comment

Nicht weit hinter Laura zweigte eine staubige Piste von der Asphaltstraße ab, die uns nach Roys Auskunft zur Farm von Matt und Steve Tresize führen sollte. Sie kurvte als Feldweg oder bald nur noch schmale Fahrspur durch den Busch, mitunter verschwand etwas Erdbraunes in großen Sätzen zwischen den Bäumen: unsere ersten Kängurus auf dieser Reise. Als wir uns allmählich zu fragen begannen, ob wir wirklich den richtigen Abzweig genommen hatten, entdeckten wir an einem Baum ein kleines Brett mit der handgemalten Aufschrift ‟To the station”. (Im australischen Outback ist eine Station kein Bahnhof, sondern eine Farm.) Beruhigt fuhren wir weiter und kamen bald an ein Wasserloch oder eine größere, lehmgelbe Pfütze. Wendy, die buscherfahrene Australierin, fuhr ohne anzuhalten hinein, und fast wären wir stecken geblieben, weil der Grund der Pfütze aus sehr tiefem durchgeweichtem Schlamm bestand. Ein paar Kilometer weiter kam das, was die Australier leicht untertreibend als ‟dip” bezeichnen, was sich aber manchmal als recht tief eingeschnittene Senke mit steilen Seitenwänden herausstellt. So auch diesmal, und an ihrem Grund kreuzte ein kleines Flüßchen unseren Weg. Diesmal schaltete Wendy vorsichtig den Allradantrieb zu, und wir holperten behutsam über die Wackersteine im Flußbett.

Die Sonne hing schon zwischen den obersten Baumwipfeln, als sich der Wald etwas öffnete und wir auf einer Lichtung eine Handvoll kleiner Wellblechhütten verstreut sahen. ‟Ah, unser Buschcamp”, sagte Wendys Tante Jennifer erleichtert.

Wir hielten vor der größten Hütte auf dem offenen Platz in der Mitte und stiegen aus.

‟This is not a bushcamp. It has cabins and a donkey”, stellte Wendy fest. Ein richtiges australisches Bushcamp mußte sich also durch weitaus weniger Luxusausstattung auszeichnen. Jennifer, diese sehr britisch passionierte Sammlerin frühgeschichtlicher Fels- und Höhlenmalerei aus dem Süden Englands, sah sich verstohlen nach einem Esel um und fand aber keinen. Ich folgte Wendys Blick und entdeckte vor einer der Hütten ein altes Ölfaß, unter dem ein offenes Feuer brannte. ‟Wir werden heute abend heißes Wasser zum Duschen haben”, bestätigte Wendy. ‟Der Donkey wird schon geheizt.”

‟Das wird aber auch unser einziger Luxus hier sein”, meinte Ulla-Lena, die bereits die große Hütte inspiziert hatte. ‟Kein Strom, kein Licht, kein Gas.”

‟Nein, gekocht wird auf dem Feuer”, klärte uns Wendy auf.

‟Dann setze ich schon mal Wasser für einen Tee auf”, entschied die Herzogin. ‟Einen Billy habe ich schon gefunden.” Auch sie hatte ihre Robyn Davidson gelesen und wußte, daß die Australier einen Teekessel Billy nennen. Trotz der Affenhitze hielt sie es für das Angebrachteste, erst einmal Tee zu trinken. Bis das Wasser im Billy kochte und der Tee zog, ging die Sonne bereits unter. Zwischen den Bäumen war es schon fast vollständig dunkel, nur im Westen hielt sich in der Höhe noch ein Rest blauer Helle, bis auch dort etwas plötzlich den Himmel verdunkelte. Schrilles Kreischen erfüllte die Luft, und eine einzige Wolke aus großen Flughunden schob sich wie eine Gewitterwand über den Himmel. Dann war es schlagartig Nacht.

(Luxusdomizil im australischen Busch)

... link (0 Kommentare) ... comment

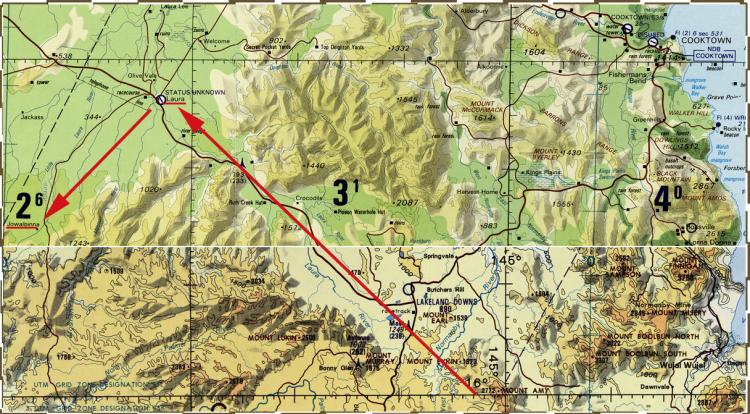

Am nächsten Morgen geht es von der Küste landeinwärts in die Berge. Ein paar Anstiege, ein paar Serpentinen durch Regenwald und wir kommen auf eine offene Hochebene, auf der vor allem Mangos und Kaffee angebaut werden; dahinter Savanne mit allmählich wieder dichter werdendem Busch- und Baumbestand, bis sich aus dem grünen Wald das Sandsteinplateau von Laura erhebt. Es ist an die zehntausend Quadratkilometer groß, und seine steilen Randklippen sind von etlichen Schluchten zerfurcht. Darin Felsüberhänge, ausgewaschene Höhlen und am Fuß Trümmerfelder von großen, tonnenschweren Felsblöcken, überall öffnen sich Wölbungen und Hohlräume im Sandstein, die in der Regenzeit Schutz vor den massiven Wolkenbrüchen und ergiebigen Regenfällen bieten. Die Aborigenes haben sie seit Anbeginn ihrer Landnahme als Versammlungsplätze, als Wohnorte in der Regenzeit und als geheiligte Stätten der Initiation junger Männer und geheimer Riten eingeweihter Männer genutzt.

Am regionalen Kulturzentrum in Laura treffen wir Roy. Er ist als Ranger und Guide beim Zentrum angestellt und wird uns zu einigen der mehr als tausend Fundstellen alter und sehr alter Felsbilder führen. Leider hat Roy keinen Führerschein, und so dürfen wir selbst das große Buschtaxi über schmale, sandige und teils felsige Waldpfade steuern. Der hochrädrige LandCruiser wühlt sich wie auf Schienen durch Sand und tiefe Furchen, während Zweige auf beiden Seiten gegen Spiegel und Seitenfenster peitschen. Ziel sind die Galerien von Quinkan-Bildern, tief im Busch verstreut. Quinkan sind nach Roys Auskunft böse Geister, die in Felsspalten hausen und Menschen ins Verderben locken wollen. Sie sind auf den Felsbildern sehr dünn dargestellt, haben große, runde Augen und eigentümliche Schlappohren. Abgebildete Tiere bezeichnet Roy als Totemtiere bestimmter Clans: Krebs, Fisch, Yamswurzel, Känguru und Emu. Letztere sollen besonders hoch angesehene Clans bezeichnen, weil ihre Mitglieder in sehr viele Geschichten aus der ‟Traumzeit” eingeweiht waren. Roy kennt sie nicht und überhaupt auch nur Versatzstücke der Geschichten, die die Bilder möglicherweise erzählen. Er benennt meist Motive, die man mit ein bißchen Vorwissen fast auch allein von ihnen ableiten könnte. ‟This Flying Foxes, yeah. They live here, sleep in the cave, hanging upside down, yeah.”

Aber Roy stammt auch nicht aus dieser Gegend, wie die wenigsten Aborigenes, die heute um Laura leben. Die ursprünglich hier ansässigen Eingeborenen standen den Weißen im Weg, die nach der Entdeckung von Gold am Laura River nach 1873 in Scharen in die Gegend strömten. Die meisten Schwarzen wurden deportiert, und wer sich wehrte wurde massakriert. 1922 dezimierte grassierende Lungenentzündung die Eingeborenen weiter. Später siedelte man welche aus anderen Gegenden als billige Arbeitskräfte hier an. Die Kontinuität in der Weitergabe der lokalen Geschichten war abgerissen. Die zugezogenen Aborigenes kannten sie nicht, und sie kannten bald kaum noch die Stätten, an denen ihre Vorgänger ihre Clanzeichen und Geschichten auf den Felswänden ihrer Wohnplätze und geheiligten Stätten verewigt hatten. Sie interessierten sich nicht für sie, es waren nicht ihre Bilder und nicht ihre Geschichten, und die traditionelle Lebensweise war nicht mehr die ihre. Sehr viele langweilten und soffen sich in abgeschotteten ‟communities” langsam zu Tode.

‟We now know that people’s rights to land vary according to the links they have with the ancestral beings that created or traversed the landscape and were transformed into its physical features [...] Their travels are represented by myth sequences (colloquially called ‘songlines’), which form paths linking sites over a wide area and are expressed in song cycles and ceremonial reenactments.”

So faßte Mike Davies in seiner Archeology of Australia’s deserts (2013) den Kern der seinerzeit von Chatwin bei uns bekannt gemachten Songline-Tradition bei den Aborigenes zusammen. ‟Rock paintings and engravings are grounded in a totemic mythology that articulates ritual relationships between people and place [...] Most rock art is conceptually linked in some fashion to the place where it occurs and most relates to the ‘dreaming’. Painting of totemic designs in rockshelters appears to have been exclusively the work of senior initiated men” – und die heute um Laura lebenden Aborigenes kamen aus anderen Gegenden und waren dementsprechend nicht in die Songlines und Place dreamings eingeweiht, die zu den Felsbildern der Quinkan-Kunst gehörten.Weiße Forscher fanden die bemerkenswerten Felsbilder in den Wäldern wieder und versuchen sie zu rekonstruieren. Als sie die Aborigenes nach ihnen befragten, wollten diese zunächst gar nicht glauben, daß die Bilder von Menschen gemalt worden waren. (Smith:2013, Edwards:1966)

Roy bekräftigt nur mantrahaft das hohe Alter der Quinkan-Kunst, das tief bis ins Dunkel der Vorgeschichte zurückreicht. Es ist allerdings bis heute nicht zweifelsfrei und kaum exakt nachgewiesen, ältere Abbildungen wurden im Lauf der Jahrhunderte immer wieder übermalt, sodaß sich auf den Felswänden oft ein buntes Palimpsest übereinanderliegender Bilder und Farbschichten findet. Die frischeren Darstellungen reichen bis in die Zeit des Goldrauschs oder sind vielleicht noch jünger. Am sogenannten ‟Giant Horse” sieht man nicht nur ein großes Pferd in gelbem Ocker, sondern auch seinen Reiter, der gerade abgeworfen wird und gekleidet und bewaffnet ist wie ein Cowboy. ‟Sorcery, yeah”, stößt Roy hervor. Die Aborigenes, die dieses Bild gemalt haben, wollten den weißen Reitern damit Hals- und Beinbruch auf den Leib hexen. Der Weiße, der diese Bilder heute erforscht, macht uns am nächsten Tag darauf aufmerksam, daß zu der Gruppe auch eine mit demselben Ocker gemalte Frauenfigur gehört. ‟Ich denke, diese Aborigene ist vorher von dem Reiter vergewaltigt worden, und der Schadenszauber des Malens ist Teil oder Wunsch einer Rachehandlung. Aber genau weiß das keiner mehr.”

... link (0 Kommentare) ... comment