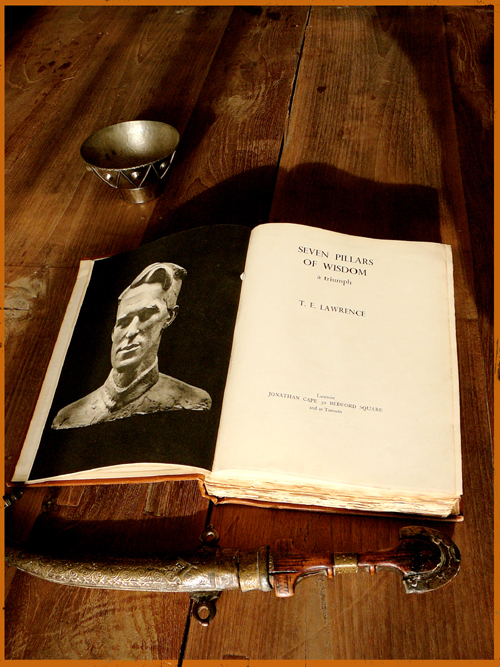

So leidenschaftlich fanatisch beginnt eines der legendenumsponnensten Bücher, das man - eigentlich seltsam - in den Regalen von Reiseliteratur finden kann: Seven Pillars of Wisdom von Thomas Edward Lawrence. Die erste deutsche Übersetzung erschien 1936 nur ein Jahr nach der englischen Erstveröffentlichung nach Lawrences Unfalltod beim Motorradfahren im frühlingsgrünen England. Furore hat es also gleich gemacht, und schon Jahre vorher zirkulierten zweihundert wohlgehütete Exemplare eines Privatdrucks nur für Subskribenten, was zeigt, wie sehr man einen Bericht über den Arabischen Aufstand aus der Feder seines Mitinitiators Lawrence zu lesen begehrte. Anfangs überwog sicher die Neugier aus militärischem Interesse, wie diese aussichtslose Revolte abgerissener Wüstenräuber gegen das Osmanische Reich doch hatte erfolgreich sein können. Dann aber trat auch die Faszination der Wüste hinzu. Je länger der Erste Weltkrieg zurücklag, erst recht nach dem Zweiten, griff man umso häufiger nach dem Buch, um sich auf seinem schwankenden Rücken über die Geröllwüsten des Hedschas oder durch die Sanddünen der Nefud tragen zu lassen. Aber diese Erwartung löst Lawrences Bericht nicht wirklich befriedigend ein. Er ist kein Schriftsteller, der so gestalten kann, dass man als Leser wirklich mit- oder nacherlebt. Er ist ein gelernter Akademiker und dilettierender Soldat und Taktiker, der ein Kriegstagebuch führte und seinen ehemaligen Kameraden eine Art Wehrmachtsbericht ablieferte. Allerdings einen, der in seinen Einschätzungen mit Vorbehalt zu nehmen ist, denn seine durchgehende Geringschätzung des militärischen Gegners: “There was no measuring the stupidity of the Turkish Army”, die sogar seine taktischen Überlegungen so weit prägte, dass er die Dummheit der Türken als Faktor in seine Kalküle mit einbezog, kann angesichts der erst kurz zuvor erfolgten katastrophalen Niederlage der Alliierten gegen die Türken bei Gallipoli nur grotesk erscheinen. Im Persönlichen hinterlässt sein Bericht jedoch den Eindruck, dass er ihn immerhin mit einiger Aufrichtigkeit schrieb:“Jahre hindurch lebten wir, aufeinander angewiesen, in der nackten Wüste unter einem mitleidlosen Himmel. Tagsüber brachte die brennende Sonne unser Blut in Gärung und der peitschende Wind verwirrte unsere Sinne. Des Nachts durchnäßte uns der Tau, und das Schweigen unzähliger Sterne ließ uns erschauernd unsere Winzigkeit fühlen. Wir waren eine ganz auf uns selbst gestellte Truppe, ohne Geschlossenheit oder Schulung, der Freiheit zugeschworen. Mit der Zeit wurde unser Drang, für das Ideal zu kämpfen, zu einer blinden Besessenheit, die mit verhängtem Zügel über unsere Zweifel hinwegstürmte. Er wurde zu einem Glauben, ob wir wollten oder nicht. Wir hatten uns in seine Sklaverei verkauft, hatten uns zu einem Kettentrupp aneinandergeschmiedet. Durch eigenen Willensakt hatten wir Moral, Selbstbestimmung, Verantwortung von uns getan, daß wir waren wie dürre Blätter im Wind.”

“In meinem Falle brachte mich die Mühe dieser Jahre, die Kleidung der Araber zu tragen und ihre Geistesart nachzuahmen, um mein englisches Ich und ließ mich den Westen und seine Welt mit neuen Augen betrachten: sie zerstörten sie mir gänzlich. Andererseits konnte ich ehrlicherweise nicht in die arabische Haut hinein - ich tat nur so. Ich hatte eine Form abgestreift, ohne eine andere anzunehmen; und das Ergebnis war ein Gefühl tiefster Vereinsamung im Leben und der Verachtung, nicht der Menschen, aber alles dessen, was sie taten.”So fasst er in der Einleitung das Ergebnis seiner persönlichen Veränderung durch jene knapp zwei Jahre in der arabischen Wüste zusammen, und es wäre spannend, den Prozess dieser Veränderung, die geistige Auseinandersetzung mit den prägenden Erfahrungen in seinem Bericht nachlesen zu können, aber beides findet sich nicht darin. Es bleibt ausgespart zugunsten taktischer und strategischer Überlegungen, zugunsten der Schilderung des äußeren Verlaufs von Feldzügen, zugunsten der Mitteilung von Ergebnissen. Da er nicht das Zustandekommen seiner Urteile und Einschätzungen mitteilt, kommen sie manchmal ungeheuer plakativ und allzu grob pauschalisierend daher. So, wenn er gleich im zweiten und dritten Kapitel vor jeder Begegnung mit den Menschen, um die es geht, apodiktisch verkündet, was eigentlich schlechthin der Araber sei.

“Schon gleich zu Anfang, bei der ersten Begegnung mit ihnen, fiel die Klarheit und Härte ihres Glaubens auf, der fast mathematisch genau in seiner Abgrenzung ist und durch seine Gefühlskälte abstößt. Die Semiten kennen keine Halbtöne. Sie sind ein Volk des Schwarz und Weiß. Sie sind dogmengläubig und verabscheuen den Zweifel, die Dornenkrone unserer Zeit... Sie waren ein geistig engbegrenztes Volk, dessen unentwickelte Verstandeskräfte in sorglosem Gleichmut brachlagen. Ihre Phantasie war lebhaft, doch nicht schöpferisch. Es gibt so wenig arabische Kunst in Asien, daß man fast sagen könnte, sie besäßen überhaupt keine...”Hier trumpft dumme Unwissenheit mit einer Arroganz auf, die genauso blondiert daherkommt wie in unseren Tagen Deher Wilders in seiner plumpen Anti-Islam-Propaganda.

“Indeed, most of my opinions were strong”, schreibt Lawrence einmal einsichtig, und man wundert sich, wieso sein Buch eigentlich nicht zu einem gefundenen Fressen oder Kronzeugen für Edward Saids Thesen zum westlichen Orientalismus wurde. Doch der begnügte sich im großen und ganzen damit, Lawrence als Spion oder Agenten und Lakaien des westlichen Imperialismus zu erledigen, und verwies im übrigen auf die “brillanten” Beobachtungen von Hannah Arendt zu diesem Typus. Vielleicht tat er recht daran, denn Lawrences Urteile sind einfach zu pauschal und inkohärent, um ernstgenommen zu werden, und sie widersprechen einander sogar:

Nachdem er den Arabern im dritten Kapitel noch intellektuelle Kraft und Moral generell abgesprochen hat, bezeichnet er die arabische Herrschaft früherer Jahrhunderte im anschließenden vierten als “abstrakter Art, mehr moralisch und intellektuell als physisch”. Man sieht also, wie viel man auf die einzelnen Äußerungen geben darf, wie er sie nach Bedarf und Belieben dreht und wendet.

Wenn die Meinungen über eine gesamte Kultur und ihre Menschen derart vorgestanzt sind, verwundert es nicht, dass ihre Charakterzeichnung im Buch so wenig Profiltiefe gewinnt. Die Scheichs und Scherifs, die Abus und Ibns kommen und gehen, ohne sich wirklich im Gedächtnis des Lesers festzusetzen, obwohl sie den Autor doch monatelang durch härteste Strapazen, Schlachten und Lebensgefahr begleiteten. Feisal bleibt das erhabene Idol, dessen Weisheit und Güte direkt von Lessings Nathan zu stammen scheinen, andere werden in ihrer äußeren Erscheinung fast porträtgenau abgezeichnet und bleiben als Persönlichkeit dennoch blass. Am ehesten macht man sich noch eine genauere Vorstellung von dem berühmten Beduinenführer Auda Abu Tayi - aber vielleicht nur, weil man ihn sofort in der Verkörperung durch Anthony Quinn vor sich sieht. Überhaupt kann die Hochachtung vor den Machern des Films, Sam Spiegel und David Lean, nach der Lektüre der Buchvorlage nur noch größer werden. Sie erst haben daraus ein wirkliches Meisterwerk geschaffen. Außer den sieben Oscars, die der Film bekam, hätte er einen weiteren für das Drehbuch verdient.

... link (0 Kommentare) ... comment

"Mit Banditen verhandelt man nicht!" brauste der Silbergraue auf und trat dem nächsten Stammeskrieger rüstig in den Weg. Umstandslos bekam er einen Hieb mit dem Gewehrkolben in die Magengegend. Er klappte zusammen wie ein Schnappmesser.

"Nomadisches Denken steht im Zeichen von Grenzüberschreitung", memorierte der Philosophielehrer aus seiner Lektüre. "Es ist der Tendenz nach ironisch und daher antiessentialistisch und antifundamentalistisch; es unterminiert traditionelle hierarchische Machtstrukturen, dekonstruiert etablierte Bewußtseinslagen und lebt aus der Anerkennung kultureller Vielfalt."

"Ach, hören Sie doch auf! Das ist ja geschmacklos", zischte Metzgers Frau hinter vorgehaltener Hand.

"Das ist die Meinung eines amerikanischen Professors der Jumänities, der sich mit dem postkolonialen Blick beschäftigt", verteidigte sich der Studienrat.

Einer der Bewaffneten trat auf die Gruppe zu, richtete sein Gewehr auf die alleinstehende Dame in Khaki und legte ihr die Mündung der Kalaschnikoff in die sonnenverbrannte Halsgrube. Darunter schimmerte eine geschmackvolle Kette großer echter Perlen.

"Um Gottes willen, geben Sie ihm den Schmuck!" rief der Reiseleiter und erhielt für die vorlaute Einmischung einen Kolbenstoß in den Nacken, daß er taumelnd zu Boden sank.

Der Anführer der Beduinen spie einen Schwall von Anweisungen, denen seine Männer mit den Gewehrläufen Anschaulichkeit und Nachdruck verliehen. Widerstandslos händigten die Reisenden ihnen Geldbörsen, Kameras und Schmuckstücke aus. Selbst das Köfferchen unter der Sitzbank, das, wie sich zeigte, die gesamte Schmuckkollektion seiner Besitzerin enthielt, wurde gefunden und geleert. Der neben ihm auf dem Fahrzeugboden kauernde Chauffeur war mit einem verächtlichen Tritt und einer saftiggrünen Ladung Speichel bedacht worden.

"You, you and ... you", sagte der Scheich, nachdem die Beute in seinem Toyota verstaut war, und deutete mit der Spitze einer quastenverzierten Reitgerte auf drei der Herren, die sich schützend vor ihre Ehefrauen gestellt hatten. Alle hielten die Luft an und erwarteten atemlos, was jetzt folgen sollte.

"You hostage", blaffte der Scheich in rostigem Englisch.

"And you", fuhr er mit einer wegwischenden Armbewegung den Rest der Gruppe an, "you pay ransom! Go!"

Einen Augenblick lang war zu hören, wie der ewige Wind schmirgelnd Sandkörner aneinanderrieb. Keiner, sagten sie hinterher übereinstimmend, habe gewußt, was in diesem Augenblick in Hähnlein-Schäfer vorgegangen sei. Sich den schmerzenden Nacken reibend, sei er mühsam in die Höhe gekommen und habe sich, wobei fast so etwas wie müder Überdruß in seiner Stimme gelegen haben soll, den Banditen im Austausch gegen die anderen als Geisel angeboten. Sein Unternehmen würde die Schonung der Reisegäste honorieren und für ihn ein erhöhtes Lösegeld zahlen.

Der Scheich sah ihn abwägend an und nickte dann. Der puterrote Metzger und die beiden anderen wurden zu ihren Frauen zurückgestoßen. Statt ihrer ergriffen die Beduinen Hähnlein-Schäfer und führten ihn zu einem der Wagen. Durch aufwirbelnden Sand stoben die Landcruiser davon, verschmolzen mit dem Graugelb der Wüste und lösten sich als zartes Silberzittern in Luftspiegelungen auf.

Von den Behörden erfuhr die Gruppe später, eine Armeepatrouille habe die Fahrzeuge verlassen am Rand des Leeren Viertels gefunden. Die Banditen hatten sich, um keine Spuren zu hinterlassen, anscheinend zu Fuß in der unendlichen Ödnis der Verfolgung entzogen. Die Leiche von Hähnlein-Schäfer war etwa drei Tagesmärsche weiter im Wüstensand gefunden worden. Die gebrochenen Augen bereits verschrumpelt wie sonnengedörrte Datteln. Als man seinen Leichnam aufhob, um ihn nach Sana'a zu überführen, fiel aus der Oberschenkeltasche seiner Trekkinghose ein sandraschelndes Exemplar der Sieben Säulen der Weisheit.

Nach acht Stunden Flug in die aus der Tiefe steigende Nacht hatte sie Sana'a, "die orientalische Traumstadt mit dem Duft von Weihrauch und Gewürzen, dem Klirren von Silber- und Goldschmuck", wie im Prospekt versprochen erwartet. Doch alle waren gleich todmüde in die weichen Betten ihrer klimatisierten Hotelzimmer gefallen.

Nach (fakultativem) "Blick bei Sonnenaufgang von der Dachterrasse des Hotels auf die vielgeschossigen, herrlich dekorierten Wohntürme der Perle Arabiens" waren sie über die Steilzacken des umliegenden jemenitischen Gebirges zu den "afrikanisch anmutenden" Kralhütten der Küstenbewohner am Roten Meer aufgebrochen - eine kurzfristige Umstellung des Programms, bedingt, wie der Reiseleiter mit süffisantem Lächeln unter blondierter Peter-O'Toole-Locke mitteilte, durch eine spontane Änderung innerjemenitischer Flug'pläne'.

"Nehmen Sie's als kostenlose Extraleistung, meine Damen und Herrn. Kleine meditative Einübung in den Fatalismus des Orients, ha, ha."

Nach acht Stunden Flug in die aus der Tiefe steigende Nacht hatte sie Sana'a, "die orientalische Traumstadt mit dem Duft von Weihrauch und Gewürzen, dem Klirren von Silber- und Goldschmuck", wie im Prospekt versprochen erwartet. Doch alle waren gleich todmüde in die weichen Betten ihrer klimatisierten Hotelzimmer gefallen.

Nach (fakultativem) "Blick bei Sonnenaufgang von der Dachterrasse des Hotels auf die vielgeschossigen, herrlich dekorierten Wohntürme der Perle Arabiens" waren sie über die Steilzacken des umliegenden jemenitischen Gebirges zu den "afrikanisch anmutenden" Kralhütten der Küstenbewohner am Roten Meer aufgebrochen - eine kurzfristige Umstellung des Programms, bedingt, wie der Reiseleiter mit süffisantem Lächeln unter blondierter Peter-O'Toole-Locke mitteilte, durch eine spontane Änderung innerjemenitischer Flug'pläne'.

"Nehmen Sie's als kostenlose Extraleistung, meine Damen und Herrn. Kleine meditative Einübung in den Fatalismus des Orients, ha, ha."