Rikyūs Schüler Giō (Joo) oder Nambo, der die nur mündlich geäußerten Lehren des Meisters in seinem Buch Namporoku aufschrieb, behauptet, dieses frühe Gedicht aus dem Shinkokin-wakashu vom Beginn des 13. Jahrhunderts zeige den Weg zum Wabi in Rikyūs Vorstellung von Tee und Teezeremonie. Ich finde, die kleine Aufgußkanne entspricht den unterm Schnee verborgenen Gräsern ganz gut; eine Hommage ans auf den ersten Blick Unscheinbare, Nicht-Perfekte ist sie in jedem Fall.

... link (0 Kommentare) ... comment

Jetzt aber endlich etwas anderes als die Butzenscheibenbiederlichkeit in niedersächsischen Heidedörfern der Fünfziger Jahre. In diesem Jahr 2015 will mir sowieso noch weniger vorweihnachtlich zumut werden als sonst schon. Allein mit den zu warmen Außentemperaturen hängt das nicht zusammen. Mehr mit den Überhitzungen im allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Klima Europas. Doch nicht zuletzt müssen wohl zumindest einige deutsche Nicht-Großstädte per se einen etwas höheren Gemütlichkeitsfaktor aufweisen als die holländische Randstad, und das reicht dann schon; da müssen nicht noch Weihnachtsmärkte, Lichterkettengirlanden und anderes Lametta draufgebrezelt werden. Im Gegenteil ziehen mich statt dessen verstärkt schlichte, aufs Unverzichtbare reduzierte Dinge an. Also komme ich ganz schnell wieder auf künstlerisch Gestaltetes aus Japan. Der Fahrtenbuchschreiber lädt zur Teestunde. Wasser holen, Holz sammeln, Tee kochen.

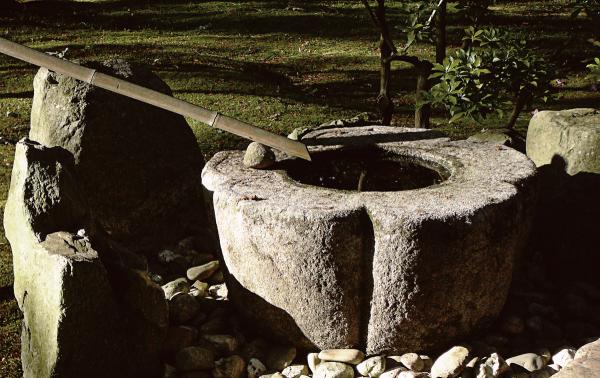

Mit den Worten des Teemeisters: „Erhebe dich, wenn die Vögel anfangen, zu zwitschern, richte die Feuerstelle und lege die erste Holzkohle. Dann geh zum Brunnen, schöpfe frisches Wasser und bring es in die Mizuya, den Vorbereitungsraum. Wasch den Kessel aus, füll ihn mit Wasser und setz ihn auf das Feuer.”

... link (0 Kommentare) ... comment

Rikyu wollte als tonangebender Teemeister Japans in diametralem Gegensatz zur Prunkentfaltung des Adels eine Teezeremonie pauvre. Sein aus den Zen-Schulen der vorangegangenen Higashiyama-Kultur mitgebrachter Schlüsselbegriff wabi bezeichnet ursprünglich nichts anderes als Armut und daraus gewonnene Schlichtheit. Nach dem Geheimnis des Tees befragt, gab Rikyu zur Antwort:

‟Der Weg des Tees ist der folgende: Du kochst Wasser, dann machst du Tee und trinkst ihn.”

‟Als Wabisukisha – Teeliebhaber im Sinne des Wabi”, schrieb Yasushi Inoue 1981 in seinem biographischen Roman über Rikyu (Der Tod des Teemeisters), ‟bezeichnet man einen Mann, der nichts besitzt, jedoch über drei Eigenschaften verfügt: innere Entschlossenheit, Schaffenskraft und künstlerische Fähigkeit.”

‟Als Wabisukisha – Teeliebhaber im Sinne des Wabi”, schrieb Yasushi Inoue 1981 in seinem biographischen Roman über Rikyu (Der Tod des Teemeisters), ‟bezeichnet man einen Mann, der nichts besitzt, jedoch über drei Eigenschaften verfügt: innere Entschlossenheit, Schaffenskraft und künstlerische Fähigkeit.”An innerer Entschlossenheit fehlte es Rikyu wahrlich nicht. Im Oktober 1587 wollte Hideyoshi als Triumphfeier für seine Eroberung der Insel Kyushu an dem altehrwürdigen Kitano-Schrein in der kaiserlichen Residenz Kyoto eine große öffentliche Teezeremonie mit Teilnehmern aus allen Ständen seines Reichs zelebrieren. Für sich selbst ließ er angeblich ein Teehaus aus Gold errichten; sein Teemeister Rikyu stellte daneben für seine eigene Zeremonie eine strohgedeckte Hütte. Verärgert ließ der Kanpaku das für zehn Tage anberaumte Fest nach dem ersten Tag abbrechen.

Das kostbare chinesische Porzellan war Rikyu für die Teezeremonie im Geist des Wabicha zu prunkvoll und überladen. Er wollte schlichtere Gefäße, die die natürliche Schönheit ihres Materials formvollendet herausstellen sollten. In seinem Buch Wabi - Sabi - Suki. The Essence of Japanese Beauty beschreibt der Autor Itoh Teiji die Ästhetik des Wabi wie folgt:

‟The refined and elegant simplicity achieved by bringing out the natural colours, forms, and textures inherent in materials such as wood, straw, bamboo, clay, and stone, as well as in artifacts crafted from them like earthenware, tile, handmade paper, and lacquer ware, and in textile fibres like hemp, cotton, or silk – this is the core of Wabi. Wabi may describe beauty in nature untouched by human hands, or it may emerge from human attempts to draw out the distinctive beauty of materials.”

Um dies zu erreichen, bedurfte es eines speziellen ästhetischen Blicks, den Rikyu und seine Nachfolger mit dem Wort suki (sublimer Geschmack, eigtl.: mögen, lieben) bezeichneten und den Teiji so umschreibt:

‟Originally expressing attraction, fascination and curiosity, Suki is aesthetic adventure beyond conventional standards; delight in the unusual, curious or idiosyncratic. Initially, Suki seems to have expressed an idea of beauty that was heretical and unorthodox. The shogun Ashikaga Yoshinori (1399-1441) was a patron of the arts known for his revolt against old and established aesthetic rules. His salon was receptive to bold and new ideas that were to become firmly established in the sixteenth century as what we might describe as ‘subtle elegance’.”

Alle vier Prinzipien wurden schließlich im Verhältnis zwischen dem Teemeister und seinem Fürsten empfindlich gestört.

Im Jahr 1588 ließ Hideyoshi den Abt des wichtigen Daitoku-Tempels in Kyoto in die Verbannung schicken. Am Abend vor dessen Abreise veranstaltete Rikyu im Teeraum von Hideyoshis neuem Palast Jurakudai eine Abschiedszeremonie für Abt Kokei. Zur Dekoration des Raums ließ er eine Kalligraphie mit einem Gedicht des chinesischen Zenmeisters Kido aus dem Besitz Hideyoshis aufhängen. Es lautet:

Blätter fallen von den Zweigen,

Die Luft im Spätherbst ist kühl und rein.

Der edle Gelehrte schickt sich an, den Zentempel zu verlassen.

Ihr, die in menschenleere Gegenden aufbrecht,

kehrt eilends zurück,

und erzählt uns, was Euer Herz im Innersten bewegt.

Hideyoshi verbarg seine Verärgerung hinter einem undurchdringlichen Gesicht und besuchte weiterhin die Zeremonien, die sein Teemeister für ihn abhielt. Nach Inoues feinem japanischen Gespür für Psychologie spielte sich jedoch bei jeder Zeremonie – so formvollendet und äußerlich beherrscht sie auch ablaufen mochte – ein stiller Kampf zwischen den beiden ab. In seinem Roman läßt er Meister Rikyu einmal von einer Teezeremonie mit einem andern Würdenträger berichten, ‟der seinen Tod für das kommende Jahr voraussah”. ‟Ich, der Gastgeber, war zwar fünf oder sechs Jahre älter, aber mit meinem Gast konnte ich mich nicht messen.”

Mit dem Taiko Hideyoshi konnte er es, besonders in seinem eigenen bescheidenen Teehaus, das nicht größer war als anderthalb Tatamimatten. ‟In einem engen Raum findet immer ein Kampf statt”, erklärt Rikyus Schüler, der Samurai Oda Uraku. ‟Man kann es nicht verhindern, den Tod herauszufordern. – Sooft der Großfürst zu Rikyu ins Teehaus kam, Dutzende, vielleicht Hunderte von Malen, forderte er den Tod heraus [...] Vielleicht wollte der Großfürst einmal in seinem Leben demjenigen den Tod verkünden, der ihm das antat.”

Doch damit hatte es noch nicht sein Bewenden. ‟Ich glaube”, mutmaßt Inoues Erzähler, ‟als Meister Rikyu in Sakai war, kehrte sich das Verhältnis zwischen ihm und Hideyoshi sozusagen um. Nachdem der erste Zorn des Taiko sich gelegt hatte, wollte er Meister Rikyu womöglich wieder aus Sakai zurückrufen. Doch diesmal verweigerte Rikyu seinem Herrn den Gehorsam.

Damit fertigte er sich praktisch selbst das Todesurteil aus. Keine zwei Wochen nach seiner Verbannung erhielt Meister Rikyu aus Kyoto den Befehl, Seppuku zu begehen. Am Morgen des 25. Februar vor 424 Jahren schrieb er sein letztes Gedicht.

‟Ein Teemensch hat es wahrlich schwer”, heißt es im Roman. ‟Kaum hat er die Meisterschaft erreicht, muß er sich auch schon entleiben. Ohne Bauchaufschneiden kein Meister.”

... link (0 Kommentare) ... comment

Ein Land, in dem man seit ungefähr der gleichen Zeit durch Zurückhaltung und Bescheidenheit umgekehrt den Weg zu einer Verfeinerung einschlug, war Japan. Der Wegweiser hieß ursprünglich Yoshiro Sen, nahm den buddhistischen Namen Soeki an und erhielt schließlich den Namen Rikyū verliehen. Er stammte aus einer gutsituierten Kaufmannsfamilie in Sakai bei Osaka, zog es aber vor, sich von Zenmönchen in der sich damals von Sakai ausbreitenden Kunst ausbilden zu lassen, das Teetrinken auf zeremonielle Weise zu zelebrieren. Zu seiner ‟Zeit der streitenden Reiche” (Sengoku-Jahrhundert von 1477 bis 1573) kam es bei reichen Japanern in Mode, Freunde und Bekannte zum Teetrinken einzuladen, um ihnen in Form importierter kostbarer Porzellangefäße aus China den eigenen Reichtum vor Augen zu führen, wie es Reiche heute mit Haus, Auto, Boot tun. Solche Teezusammenkünfte wurden in immer feierlicherer Form veranstaltet, und es galt als vornehm, für die Teezeremonie (chanoyu) eigene Teemeister zu engagieren. Sen no Rikyu folgte allerdings dem strengen Weg des Zen: chazen ichimi: ‟Tee und Zen sind eins”, wurde aber doch zu einem gefragten Teemeister, der schließlich sogar Teezeremonien am Hof des Kaisers leitete. Dort beeindruckte er den damals mächtigsten Mann und Regenten (Kanpaku) Japans, den 15 Jahre jüngeren Warlord Toyotomi Hideyoshi. Dieser machte ihn zu seinem persönlichen Teemeister und bald Ratgeber auch in politischen Fragen, und er verlieh ihm den Namen Rikyu samt dem Titel Koji (Edler). Die beiden waren sich sicher in gegenseitiger Achtung zugetan, doch wie Hideyoshi seinen Weg des Schwerts zur Alleinherrschaft ging, folgte Rikyu dem Weg des Tees und seine Philosophie unterschied sich radikal von der seines prachtliebenden Herrn. Er war selbstsicher genug, dem Beherrscher des gesamten Inselreichs seine Sichtweise aufzuzwingen. Schon bald nach seiner Ernennung schrieb er in einem Gedicht, das man auch als subtile Drohung gegen wen auch immer verstehen kann:

‟Wenn Du den Weg des Tees nicht kennst, wird der Tee Dich austrinken.”

... link (0 Kommentare) ... comment

Düsseldorf gilt den Nachbarn ja schon seit langem als die eitel Aufgerüschte am Rhein; dabei gab es neben den Pelzcapediven auf der Kö und den goldschweren Siegelringen auf den Schreibtischen des Ruhrgebiets lange auch ein Arbeiter-Düsseldorf der Chemie- und Schwerindustrie: Henkel & Co., die DEMAG stellvertretend im Süden, die Stahl- und Röhrenwerke von Mannesmann im Norden - unvergessen im Jahrtausendjahr 2000 von Josef Ackermann, Klaus Esser und Klaus Zwickel gegen abenteuerlich hohe Abfindungen an Vodafone verscherbelt.

Das anschließende "spektakulärste Wirtschaftsstrafverfahren der Nachkriegszeit" (Stern) wegen Untreue dieser Spitzenwirtschaftskriminellen wurde schließlich gegen ein Bußgeld in Höhe von etwa drei Monatsgehältern der Angeklagten sang- und klanglos eingestellt und daraufhin selbst von Juraprofessoren als ‟Markstein der Klassenjustiz” bezeichnet.

Das Mannesmann-Hochhaus von 1958, das erste in Stahlskelettbauweise (aus Mannesmann-Stahl) errichtete Deutschlands und ein Symbol des westdeutschen ‟Wirtschaftswunders”, steht noch am Rheinufer, aber das MW-Emblem und auch das Vodafone-Logo wurden entfernt. Nach der ‟Abwicklung” der Schwerindustrie in Düsseldorf sorgten neoliberale CDU-Oberbürgermeister für eine massive Gentrifizierung der Innenstadt. Der Fernsehturm, das sogenannte Stadttor, der neue Landtag und die postmodernen Bürokästen des Medienhafens mit den Gehry-Bauten am Zollhof setzen architektonische Akzente, die schon ziemliche ‟Hingucker” sind und die Alteingesessenen im Viertel in Scharen aus ihren Häusern trieben, weil sie die explodierenden Mieten nicht mehr bezahlen konnten. Ich kenne die Gegend noch aus Zeiten, in denen dort ein abgeriegelter Frachthafen und das Rheinufer südlich der Altstadt kaum zugänglich war. Den einen oder anderen alten Hafenkran hat man als Dekomöbel stehen gelassen, ansonsten aber das Gelände komplett geöffnet und umgebaut. Dadurch rückt die Stadt wieder unmittelbar an den Fluß, und ihre Bürger können ungehindert kilometerlang am Rheinufer flanieren, eine wirkliche Bereicherung, die bei schönem Wetter Tausende weidlich nutzen.

... link (0 Kommentare) ... comment

“Dann gingen wir hintereinander durch den steinernen Flur wieder in die große Gaststube... gehenkte Mäntel ringsum und Stimmengulasch in gelber Lichtsoße." (Die Umsiedler)

Hinein in eine Weihnachtsfeier des Jahres 1952, und ich schlage das Familienalbum auf, um zu zeigen, daß selbst in Deutschland damals langsam wieder etwas Glanz in enge Gaststuben einzog. Wie hat sie auch in ihren späten Jahren noch von diesem Kleid geschwärmt, in dem sich so gut tanzen ließ. Auf dem nächsten Foto, ein halbes Jahr später entstanden, läßt nicht nur das Lachen, sondern lassen auch die Polkadots weiter zunehmende Fröhlichkeit erkennen.

“Herzjägerin der Lüneburger Haide, sauvage et non convertie, mit Brauenpeitsche und Bogenmund.” Ob der Lippenstift schon der von Suzy Parkers Revlon-Reklame war, kann ich nur vermuten.

... link (0 Kommentare) ... comment

“Do not do anything to those eyebrows!", schärfte Modekritikerin Diana Vreeland Dorian Leigh glücklicherweise ein, als die auf der Suche nach einem Job als Fotomodell 1944 erstmals in der Redaktion von Harper’s Bazaar auftauchte. Da war sie schon 27 und hatte zwei Kinder, mußte sich aber als jünger ausgeben. Nach ihrem sofortigen Sprung auf die Titelseiten von Harper's Bazaar, Vogue, Paris Match und Life (und der Scheidung von ihrem ersten Mann) begann sie ein reichlich turbulentes Leben als eines der ersten Top-Mannequins überhaupt, meist in Europa, auch um den Klatschkolumnisten in den Staaten zu entgehen.

Ihre Schwester Suzy war 15 Jahre jünger und erschien durch Vermittlung Dorians mit 15 zum ersten Mal im Life Magazin und wurde bald das Gesicht von Chanel. Beide ließen sich häufig von Richard Avedon fotografieren. “In 1950, Avedon took both girls to the Paris collections, and Suzy’s career shot off like a champagne cork”, heißt es in der Voguepedia. Neben ihren zahllosen Fototerminen ließ sich Suzy selbst das Fotografieren von keinem Geringeren als Robert Capa beibringen. Obwohl sie sich mit Schwester Dorian wegen deren Lebenswandel überwarf, war sie in der Wahl ihrer Männer auch nicht viel glücklicher, bis sie ihre Karriere beendete und mit ihrem dritten Ehemann und ihren Kindern in die Prominentenvororte von Los Angeles zog.

Wie war das, die Fünfziger waren so spießig und bieder? Ihren ersten Mann, ein Cherokee-Halbblut, heiratete Suzy 1950 nach eigener Aussage mit nichts als einem Bikini unter einem Regenmantel. Kaum in Paris gelandet, begann sie nach einer Party bei Couturier Jacques Fath eine Affaire mit dem Playboy Pierre de la Salle, kaufte sich von ihrem Mann frei, indem sie ihm für Jahre Unterhalt bezahlte, ließ sich in Mexiko scheiden, heiratete sieben Jahre später de la Salle heimlich, der ließ sie aber noch im selben Jahr endgültig sitzen, weil sie schwanger wurde, und sie zog nach einigen Jahren mit Kind zu ihrem neuen Geliebten, obwohl sie noch mit de la Salle verheiratet war. All that in prudish McCarthy-America.

Dorian Leigh war mindestens viermal verheiratet, hatte fünf Kinder mit drei Männern (und mindestens zwei Abtreibungen), führte daneben eine jahrelange On-and-Off-Beziehung (und illegale Ehe) mit dem anderweitig verheirateten, elf Jahre jüngeren portugiesischen Adeligen und Rennfahrer Alfonso Marques de Portago, bis er 1957 mit seinem Ferrari 335 S bei einem Rennunfall verunglückte, der außer ihn elf Zuschauer, darunter fünf Kinder, das Leben kostete und das Ende für die Mille Miglia bedeutete. Als ihr vierter Ehemann sich weigerte, weitere Kinder mit ihr zu bekommen, holte sich Dorian, so steht es in ihrer Autobiografie, bei einem Skiurlaub in Klosters in vier Nächten vier Männer ins Bett und vermutete hinterher, daß wohl der Skilehrer der Vater ihres fünften Kindes war. Genug der Histoires scandaleuses um nur zwei Schwestern in den Roaring Fifties vor der Erfindung der Antibabypille?

Sicher, in der Bundesrepublik trug die Zeit ihre kleinbürgerliche Heinz-Erhardt-Filmfassade. Aber wir wollen nicht vergessen, daß in dem Erhardt-Streifen “Witwer mit fünf Töchtern” 1957 die siebzehnjährige Urgroßnichte Anton Tschechows, Vera Tschechowa, debütierte, “Das Mädchen mit den Katzenaugen” und “Die junge Sünderin”, und da beginnen US-Showbizz und verklemmte bundesrepublikanische Wirtschaftswunderspießigkeit ein Techtelmechtel, denn wurde die junge Tschechowa damals nicht mehrfach an der Seite von Elvis gesehen? Wurde sie, aber jetzt reicht es auch mit den Klatschgeschichten.

Ich kam auf die wilden Fünfziger auch durch Big Sur – “Der Ort gibt die Geschichte” (Handke) –, diesen wohl ziemlich faszinierend wilden Abschnitt der kalifornischen Küste südlich von Monterey und Carmel, den Robinson Jeffers in den 1920ern für die Literatur und die Literaten entdeckte, bevor Leute wie Edward Weston, Orson Welles, Jack Kerouac (“Big Sur”, 1962) und Henry Miller sich dort niederließen, Miller immerhin für 18 Jahre, und später eine ganze Welle von Beatnicks, Hippies und New Agern nach sich zogen, was der Gegend natürlich einen Ruf verruchter Bohème eintrug.

Eine bezeichnende Anekdote hielt Miller in seinem Buch über seine Jahre dort fest

(Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch):

“And there stands Ralph! Though it’s midsummer he’s wearing a heavy overcoat and fur-lined gloves.

‘Are you Henry Miller?’ he says.

I nodded, though my impuls was to say no.

He continued by informing me that he too was a writer, that he had run away from it all (meaning job and home) to live his own life.

‘I came to join the cult of sex and anarchy’, he said quietly.”

... link (0 Kommentare) ... comment

Arno Schmidt ist zweifellos einer der radikalsten Vertreter der deutschen Trümmerliteratur gewesen. Er hat sich auch nie gescheut, die “Nessel Wirklichkeit fest an[zu]fassen; und uns Alles [zu] zeigen: die schwarze schmierige Wurzel; den giftgrünen Natternstengel; die prahlende Blume(nbüchse).” So wie er es im Leben eines Fauns in den frühen Fünfzigern programmatisch erklärte, hat er es in seinen Erzählungen auch gehalten. Kaum einer hat die beengten und beengenden Verhältnisse in den ärmlichen Flüchtlingsunterkünften nach dem Krieg nacherlebbarer festgehalten als er (Brand’s Haide, 1951, Die Umsiedler, 1953), kaum einer auch die geistige Enge der Wiederaufbauzeit (Das steinerne Herz, 1954, Seelandschaft mit Pocahontas, 1955) präziser wiedergegeben. Seine Kurzromane wirken wie unmittelbar aus der damaligen Wirklichkeit gestanzte Momentaufnahmen; Ausschnitte, ja, aber repräsentative: so hat man damals geredet und gedacht.

“Die Aufgabe eines Dichters als Beobachters und Topographen aller möglichen Charaktere und Situationen wäre doch wohl unter anderem auch, diese dann darzustellen wie solche wirklich sind; und nicht wie sie sich etwa den im CVJM vereinigten Gemütern malen mögen!” (Das steinerne Herz)

Sicher hat Schmidt häufiger als die oberen Teile der Pflanze Wirklichkeit die schmierige Wurzel beschrieben, denn da unten lebte er selbst. Im Jahr ‘54, in dem Das steinerne Herz erschien, notierte seine Frau in ihrem Tagebuch, der Leviathan habe sich im ersten Halbjahr 26 mal verkauft, Brand’s Haide 25 mal und der Faun 92 mal. “Ergibt 110,58 DM Halbjahresverdienst am Bücherverkauf”. Davon konnte man selbst in zwei Zimmern in einem Kaff wie Kastel an der Saar keine großen Sprünge machen. Als es den Verkauf eines neuen Manuskripts zu feiern gab, gönnten sich die Schmidts eine Urlaubsreise: 5 Tage am Dümmer. (Und natürlich mußten die anschließend gleich zu einer neuen Geschichte verarbeitet werden, der Seelandschaft mit Pocahontas.) – Those were the days.

Doch weiter oben erblühte allmählich auch die prahlende Blume der späteren Fünfziger Jahre, eine Ära, die es verständlicherweise liebte, nach den gräßlichen Jahren in Feldgrau und den umgefärbten und umgeschneiderten Uniformteilen danach, aus dem Staub und Dreck der Trümmer und Ruinen endlich wieder etwas Glanz, Farbe, Eleganz und Glamour entfalten zu können. In kleinem Maßstab zunächst, natürlich; später dann in Wirtschaftswunderzeiten zunehmend auch protzig. Da kippte es dann schon wieder um, wurde richtig geschmacklos. Aber davor, als der Stil noch davon geprägt war, die Reste des falschen, pathetischen Pomps aus dem Dritten Reich abzuschlagen, von den Fassaden ebenso wie von der Sprache, da sind sehr schöne sparsame Typen und schlanke und leicht schwingende Linien entworfen worden.

Mir gefällt etwa, wie man das im Corporate Design der Münchner Kongress Bar nachempfunden hat. Und erst die reduzierten Linien von Gruau! Drei Striche, drei Farben: Weiß, Schwarz, Rot, und grazile Eleganz oder laszive Sinnlichkeit treten lockend hinter einem halb geöffneten Vorhang hervor.

René Gruau, der Modezeichner, ohne den der Erfolg von Dior, Chanel und anderen undenkbar ist, denn Fotografen waren damals bei den Laufstegpräsentationen der jeweils neusten Kollektionen strikt ausgesperrt; zu große Angst mußten die Modeschöpfer damals noch vor den Schneider- und Kopierfähigkeiten der Frauen haben. Für die Modemagazine hielten daher Zeichner wie Gruau die wesentlichen Merkmale der neusten Mode in schnell hingeworfenen Skizzen fest.

Gütiger Himmel, was für Kleider konnten die Frauen damals tragen! Ja, ja, natürlich denke ich an Audrey Hepburn im New Look, woran sollte man dabei auch sonst denken können? Aber sie war ja nicht die Einzige. Hat man etwa je eine kessere Nase gesehen als die von Suzy Parker? Wies sie nicht dieselbe schwungvoll nach oben weisende Linie auf wie die Kleider, die sie trug? Das Chanel-Gesicht der 50er war bei weitem nicht nur vor der Kamera gut. Hier eine Aufnahme, die sie 1954 von ihrer älteren Schwester Dorian Leigh machte, Truman Capotes Muse und Vorbild für seine Holly Golightly.

... link (0 Kommentare) ... comment