Samstag, 5. Dezember 2009

Bloß weg! Ein Beitrag zum Schillerjahr

Charlotte von Kalb an Friedrich Schiller

1794, im August: “Das einzige Wesen, welches manchmal unzufrieden mit Hölderlin ist - ist er selbst.”

25. Oktober: Hölderlin ist sehr empfindlich... Ich vermute, Hölderlin ist etwas überspannt.”

9. Dezember: “Seine Empfindlichkeit ist grenzenlos, und man meint wirklich, daß eine Verworrenheit des Verstandes diesem Betragen zu Grunde liegt.”

Adolf Beck, der Herausgeber von Hölderlins Briefen in der Stuttgarter Ausgabe der Werke, vermutete stimmig zur allgemeinen Überzeugung von Hölderlins späterem Wahnsinn, an der von Charlotte von Kalb angesprochenen Überempfindlichkeit und Erregtheit Hölderlins könne ein “früher Schub der Krankheit (Schizophrenie) mitgewirkt haben”. Bertaux erinnert demgegenüber daran, daß der Dezember 1794 genau der Zeitpunkt war, zu dem Wilhelmine Kirms Hölderlin davon in Kenntnis gesetzt haben dürfte, daß er bald Vater werden würde. Kein Wunder, daß der gerade erst frisch von der Hochschule gekommene und so mittellose Privatlehrer, daß er keineswegs zu einer Heirat und der Versorgung von Frau und Kind im Stande war (falls er überhaupt an Heirat dachte), Panik schob.

Gut einen Monat später ist Hölderlin seinen Job bei Charlotte von Kalb los. Nicht zuletzt auf sein eigenes Betreiben. Zunächst frohlockt er, nach außen. An den Tübinger Stubenkameraden Hegel schreibt er am 26. Januar 1795: “Ich... kehrte nun in vollem Frieden nach Jena zurück, in eine Unabhängigkeit, die ich im Grunde jetzt im Leben zum erstenmale genieße... Schiller nimmt sich meiner sehr an... Goethen hab ich gesprochen, Bruder!”

Dabei hat er sich bei seinem ersten Zusammentreffen mit dem Olympier einen peinlichen Fauxpas geleistet, der kaum wiedergutzumachen war. Er hat den Geheimen Rat und Weimaraner Minister und Theaterleiter, den bekanntesten Dichter Deutschlands, Wolfgang von Goethe, nicht erkannt. Hölderlin selbst hat die Episode Neuffer so geschildert:

Kaum ein Semester hält er es in Jena aus. Sobald der Sommer kommt, fliegt der Vogel davon. Mitte Juni ist er in Heidelberg, wo er Johann Gottfried Ebel kennenlernt, dann zurück bei der Mutter im heimatlichen Nürtingen am Neckar. Man fragt sich, warum, denn in seinen Briefen von dort schreibt er schon im Sommer vor allem von “Maladie und Verdruß”.

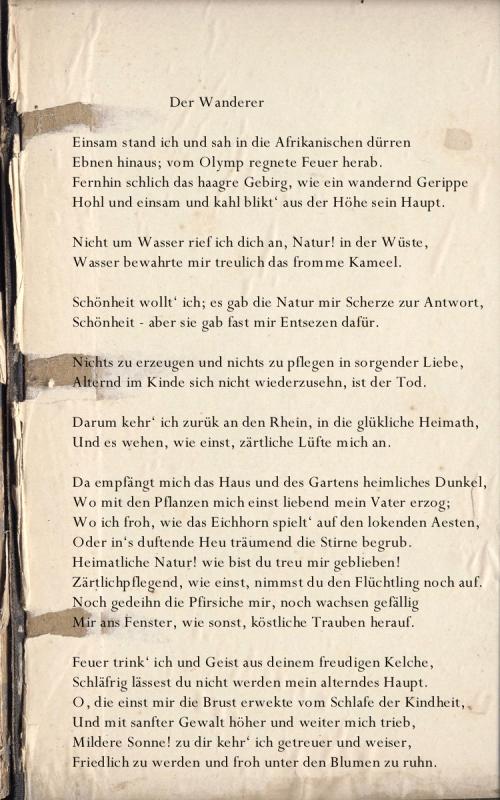

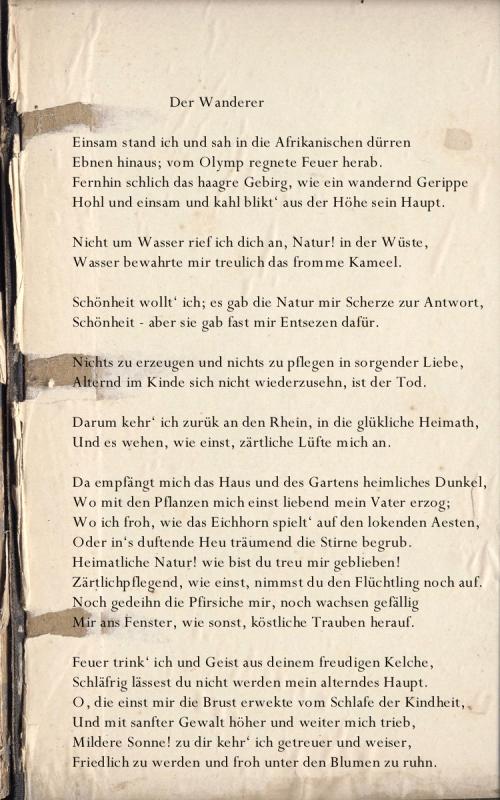

Über die Gründe seines Weggangs aus Jena wird viel spekuliert. Natürlich wird wiedermal ein “früher Schub” der sich dadurch ankündigenden Geisteskrankheit bemüht. Konkreter sind eventuelle politische Befürchtungen. Hölderlin wohnte seit März zusammen mit seinem neuen Freund Isaac von Sinclair, den er bei Fichte kennengelernt hatte, in einem Gartenhaus am Hang des Hausbergs über der Stadt. Ende Mai wird der politisch radikale Revolutionsanhänger Sinclair als Rädelsführer von Studentenkrawallen verhaftet und der Universität verwiesen. Vielleicht bekommt sein Mitbewohner Hölderlin kalte Füße. In seinen Briefen finden sich darauf keine Hinweise, wohl aber auf einen anderen Umstand. Unmittelbar nach Sinclairs Verhaftung macht er sich in Jena tatsächlich erst einmal aus dem Staub und begibt sich auf einen “Spaziergang”: von Jena über Halle nach Dessau, dann über Leipzig zurück, gute 300 Kilometer, in einer Woche. M.a.W. Hölderlin spazierte täglich mehr als 40 Kilometer (und nicht in Wanderschuhen von Meindl oder Scarpa). Der lange als zum Umpusten ätherisches Sensibelchen Geschilderte war körperlich topfit und ausdauernd und gehört zu den ganz großen Spaziergängern unter den Dichtern, der immer wieder zu langen Wanderungen aufbrach, wenn ihn etwas umtrieb. Dazu später vielleicht einmal mehr. Hier nur der Hinweis auf einen Reflex im dichterischen Werk. Friedrich Schiller verwarf im gleichen Jahr ‘95 sein eigenes Verdikt gegen die Verwendung antiker Versmaße mit seiner Elegie Der Spaziergang. Kurz darauf muß Hölderlin den Plan zu einer ersten eigenen Elegie gefaßt haben. Ihr Titel: Der Wanderer.

An Neuffer schrieb er anläßlich seines Spaziergangs ins Sächsische:

Ihr Verehrer

M. Hölderlin”

Was hat der Verehrte darauf geantwortet? - Nichts.

Was hat der Verehrte darauf geantwortet? - Nichts.

Anfang September schickt Hölderlin einen zweiten Brief. “Es ist mir oft wie einem Exulanten, wenn ich mich der Stunden erinnere, da Sie sich mir mitteilten.” Auch darauf erhält er keine Antwort, Schiller ist sauer und schmollt. In seinem Musenalmanach 1796 erscheinen die Beiträge, die Hölderlin ihm dafür eingereicht hat, nicht. Stattdessen druckt er in seinen Horen ein eigenes Gedicht mit dem wohl auf Hölderlin gemünzten Titel Einem jungen Freund / als er sich der Weltweisheit widmete. Wie der Titel vermuten läßt, ein sehr mahnendes Gedicht, in dem er den “jungen Freund” mehrfach eindringlich fragt, ob dieser auch Mut und Stärke genug in sich fühle,

Hölderlin schreibt erst im nächsten Sommer und dann fast ein Jahr nach der Veröffentlichung von Schillers Gedicht im November 1796 wieder: “Verehrungswürdigster! Es macht mich oft traurig, daß ich Ihnen nimmer, wie ich sonst wohl durfte, ein Wort aus meiner Seele sagen kann, aber Ihr gänzlich Verstummen gegen mich macht mich wirklich blöde.”

Darauf endlich läßt sich der Herr Professor, ganz Dichterfürst, dazu herab, dem “lieben Freund” ein paar gutgemeinte Ratschläge für künftige Gedichte auf den Weg zu geben: “fliehen Sie wo möglich die philosophischen Stoffe... Auch vor einem Erbfehler deutscher Dichter will ich Sie noch warnen, der Weitschweifigkeit nämlich... Dieses tut Ihrem Gedicht an Diotima nicht wenig Schaden.”

Nachdem auch der Musenalmanach auf das Jahr 1797 ohne Beiträge von Hölderlin erscheint, schickt er Schiller im Juni dieses Jahres einen neuerlichen Brief mit dem ersten Band des Hyperion, zwei neuen Gedichten und einer gut verpackten Riposte: “Ich habe Mut und eignes Urteil genug, um mich von andern Kunstrichtern und Meistern unabhängig zu machen... aber von Ihnen dependier ich unüberwindlich; und weil ich fühle, wie viel ein Wort von Ihnen über mich entscheidet, such ich manchmal, Sie zu vergessen”.

Die Absetzbewegung von Schiller, die mit der überraschenden Abreise aus Jena begonnen hat, wird hier deutlich genug formuliert.

Eins der beiden mitgeschickten Gedichte ist Der Wanderer. Und der Adressat, der bewunderte Poet und Kunstrichter, der gerade erst so trefflich Über naive und sentimentalische Dichtung zu urteilen wußte? Er fragt einen anderen nach seiner Einschätzung, an dessen Urteil ihm gelegen sein muß: Göthe. “Sagen [Sie] mir in ein paar Worten, wie Ihnen die Arbeit vorkommt, und was Sie sich von dem Verfasser versprechen. Ueber Produkte in dieser Manier habe ich kein reines Urteil.”

Göthe antwortet gleich am nächsten Tag (28.6.97): “Denen beyden mir überschickten Gedichen... bin ich nicht ganz ungünstig... Ich möchte sagen, in beyden Gedichten sind gute Ingredienzien zu einem Dichter, die aber allein keinen Dichter machen. Vielleicht täte er am besten, wenn er einmal ein ganz einfaches Idyllisches Faktum wählte”.

Schiller am 30. Juni beflissen: “Es freut mich, daß Sie meinem Freunde und Schutzbefohlenen nicht ganz ungünstig sind. Das Tadelnswürdige an seiner Arbeit ist mir sehr lebhaft aufgefallen, aber ich wußte nicht recht, ob das Gute auch Stich halten würde... Aufrichtig, ich fand in diesen Gedichten viel von meiner eigenen sonstigen Gestalt, und es ist nicht das erstemal, daß mich der Verfasser an mich mahnte (!) - Sein Zustand ist gefährlich, da solchen Naturen so gar schwer beyzukommen ist.” Göthe entwarnt, wie wohl erhofft, und lobhudelt zurück: “Eine ähnliche Richtung ist wohl nicht zu verkennen, allein sie haben weder die Fülle, noch die Stärke, noch die Tiefe Ihrer Arbeiten.”

Ohne Hölderlin zu fragen, macht sich Schiller daran, den Wanderer nach Göthes Maßgabe idyllisch zu verniedlichen und druckt ihn so in den Horen. Hölderlins Dank fällt ziemlich zweischneidig aus: “Glauben Sie, daß ich diese Ehre zu schätzen weiß!” Darauf folgt höflich die endgültige Absage.

1794, im August: “Das einzige Wesen, welches manchmal unzufrieden mit Hölderlin ist - ist er selbst.”

25. Oktober: Hölderlin ist sehr empfindlich... Ich vermute, Hölderlin ist etwas überspannt.”

9. Dezember: “Seine Empfindlichkeit ist grenzenlos, und man meint wirklich, daß eine Verworrenheit des Verstandes diesem Betragen zu Grunde liegt.”

Adolf Beck, der Herausgeber von Hölderlins Briefen in der Stuttgarter Ausgabe der Werke, vermutete stimmig zur allgemeinen Überzeugung von Hölderlins späterem Wahnsinn, an der von Charlotte von Kalb angesprochenen Überempfindlichkeit und Erregtheit Hölderlins könne ein “früher Schub der Krankheit (Schizophrenie) mitgewirkt haben”. Bertaux erinnert demgegenüber daran, daß der Dezember 1794 genau der Zeitpunkt war, zu dem Wilhelmine Kirms Hölderlin davon in Kenntnis gesetzt haben dürfte, daß er bald Vater werden würde. Kein Wunder, daß der gerade erst frisch von der Hochschule gekommene und so mittellose Privatlehrer, daß er keineswegs zu einer Heirat und der Versorgung von Frau und Kind im Stande war (falls er überhaupt an Heirat dachte), Panik schob.

Gut einen Monat später ist Hölderlin seinen Job bei Charlotte von Kalb los. Nicht zuletzt auf sein eigenes Betreiben. Zunächst frohlockt er, nach außen. An den Tübinger Stubenkameraden Hegel schreibt er am 26. Januar 1795: “Ich... kehrte nun in vollem Frieden nach Jena zurück, in eine Unabhängigkeit, die ich im Grunde jetzt im Leben zum erstenmale genieße... Schiller nimmt sich meiner sehr an... Goethen hab ich gesprochen, Bruder!”

Dabei hat er sich bei seinem ersten Zusammentreffen mit dem Olympier einen peinlichen Fauxpas geleistet, der kaum wiedergutzumachen war. Er hat den Geheimen Rat und Weimaraner Minister und Theaterleiter, den bekanntesten Dichter Deutschlands, Wolfgang von Goethe, nicht erkannt. Hölderlin selbst hat die Episode Neuffer so geschildert:

“Bei Schiller war ich schon einigemale, das erstemal eben nicht mit Glück. Ich trat hinein, wurde freundlich begrüßt, und bemerkte kaum im Hintergrunde einen Fremden, bei dem keine Miene, auch nachher lange kein Laut etwas besonders ahnden ließ. Schiller nannte mich ihm, nannt' ihn auch mir, aber ich verstand seinen Namen nicht. Kalt, fast ohne einen Blick auf ihn begrüßt ich ihn, und war einzig im Innern und Äußern mit Schillern beschäftigt; der Fremde sprach lange kein Wort. Schiller brachte die Thalia, wo ein Fragment von meinem Hyperion u. mein Gedicht an das Schicksal gedruckt ist, u. gab es mir. Da Schiller sich einen Augenblick darauf entfernte, nahm der Fremde das Journal vom Tische, wo ich stand, blätterte neben mir in dem Fragmente, u. sprach kein Wort. Ich fühlt' es, daß ich über und über rot wurde. Hätt' ich gewußt, was ich jetzt weiß, ich wäre leichenblaß geworden. Er wandte sich darauf zu mir, erkundigte sich nach der Frau von Kalb, nach der Gegend und den Nachbarn unseres Dorfs, u. ich beantwortete das alles so einsylbig, als ich vielleicht selten gewohnt bin. Aber ich hatte einmal meine Unglücksstunde. Schiller kam wieder, wir sprachen über das Theater in Weimar, der Fremde ließ ein paar Worte fallen, die gewichtig genug waren, um mich etwas ahnden zu lassen. Aber ich ahndete nichts. Der Maler Majer aus Weimar kam auch noch. Der Fremde unterhielt sich über manches mit ihm. Aber ich ahndete nichts. Ich ging, u. erfuhr an demselben Tage im Klub der Professoren, was meinst Du? daß Goethe diesen Mittag bei Schiller gewesen sei. Der Himmel helfe mir, mein Unglück, u. meine dummen Streiche gut zu machen, wenn ich nach Weimar komme.”Aber Göthe scheint ihm die Sache nicht weiter übel zu nehmen. “Er unterhielt mich so sanft und freundlich, daß mir recht eigentlich das Herz lachte”, schreibt Hölderlin später an Hegel. Es geht ihm also bestens, sollte man meinen, er hat Geld und die allerbesten Verbindungen, sein Idol Schiller persönlich nimmt Gedichte von ihm in seine Zeitschrift auf, lädt ihn gar zur Mitarbeit ein und empfiehlt Cotta, den Hyperion zum Druck anzunehmen, Hölderlin geht also nicht nur mit den bekanntesten Geistesgrößen des Landes persönlich um (“Herder war auch herzlich”), er lebt auch, frei und materieller Nöte vorläufig enthoben, im damaligen geistigen Zentrum Deutschlands und hört an der Universität das Neuste vom Neusten, über das alle diskutieren: Fichtes philosophische Vorlesungen über Religion, Recht und Moral. Alles in allem sitzt er im Schlaraffenland für einen ambitionierten jungen Hochschulabsolventen, der als Dichter in die Höhe will. Und, schwups, ist er weg.

Kaum ein Semester hält er es in Jena aus. Sobald der Sommer kommt, fliegt der Vogel davon. Mitte Juni ist er in Heidelberg, wo er Johann Gottfried Ebel kennenlernt, dann zurück bei der Mutter im heimatlichen Nürtingen am Neckar. Man fragt sich, warum, denn in seinen Briefen von dort schreibt er schon im Sommer vor allem von “Maladie und Verdruß”.

Über die Gründe seines Weggangs aus Jena wird viel spekuliert. Natürlich wird wiedermal ein “früher Schub” der sich dadurch ankündigenden Geisteskrankheit bemüht. Konkreter sind eventuelle politische Befürchtungen. Hölderlin wohnte seit März zusammen mit seinem neuen Freund Isaac von Sinclair, den er bei Fichte kennengelernt hatte, in einem Gartenhaus am Hang des Hausbergs über der Stadt. Ende Mai wird der politisch radikale Revolutionsanhänger Sinclair als Rädelsführer von Studentenkrawallen verhaftet und der Universität verwiesen. Vielleicht bekommt sein Mitbewohner Hölderlin kalte Füße. In seinen Briefen finden sich darauf keine Hinweise, wohl aber auf einen anderen Umstand. Unmittelbar nach Sinclairs Verhaftung macht er sich in Jena tatsächlich erst einmal aus dem Staub und begibt sich auf einen “Spaziergang”: von Jena über Halle nach Dessau, dann über Leipzig zurück, gute 300 Kilometer, in einer Woche. M.a.W. Hölderlin spazierte täglich mehr als 40 Kilometer (und nicht in Wanderschuhen von Meindl oder Scarpa). Der lange als zum Umpusten ätherisches Sensibelchen Geschilderte war körperlich topfit und ausdauernd und gehört zu den ganz großen Spaziergängern unter den Dichtern, der immer wieder zu langen Wanderungen aufbrach, wenn ihn etwas umtrieb. Dazu später vielleicht einmal mehr. Hier nur der Hinweis auf einen Reflex im dichterischen Werk. Friedrich Schiller verwarf im gleichen Jahr ‘95 sein eigenes Verdikt gegen die Verwendung antiker Versmaße mit seiner Elegie Der Spaziergang. Kurz darauf muß Hölderlin den Plan zu einer ersten eigenen Elegie gefaßt haben. Ihr Titel: Der Wanderer.

An Neuffer schrieb er anläßlich seines Spaziergangs ins Sächsische:

“Ich war zu Ende des Winters nicht ganz gesund, aus Mangel an Bewegung, vielleicht auch, weil ich die Nektar- und Ambrosiakost, die man in Jena findet, noch nicht genug ertragen konnte; ich half mir durch einen Spaziergang”.Das von Chatwin später viel gepredigte Gehen als Therapie, Hölderlin hat es oft praktiziert. Interessant im Hinblick auf sein Weggehen ist aber auch seine ironische Erwähnung der (geistigen) “Nektar- und Ambrosiakost”, die er nicht vertrug. Dahinterstecken könnte, daß Hölderlin die vielen überragenden Köpfe in Jena für seine geistige Unabhängigkeit und seine eigene Kreativität bald zu dicht auf die Pelle rückten. Jedenfalls hat er Schiller gegenüber seinen plötzlichen Weggang aus Jena in dieser Richtung zu erklären versucht: “Es ist sonderbar, daß man sich sehr glücklich finden kann unter dem Einfluß eines Geistes... bloß durch seine Nähe”, schrieb er seinem väterlichen Gönner zunächst schmeichelnd am 23. Juli ‘95 aus Nürtingen. “Ich hätt es auch schwerlich mit all meinen Motiven über mich gewonnen, zu gehen”, heißt es dann weiter, “wenn nicht eben diese Nähe mich von der andern Seite so oft beunruhiget hätte. Ich war immer in Versuchung, Sie zu sehn, und sah Sie immer nur, um zu fühlen, daß ich Ihnen nichts sein konnte...

Ihr Verehrer

M. Hölderlin”

Was hat der Verehrte darauf geantwortet? - Nichts.

Was hat der Verehrte darauf geantwortet? - Nichts. Anfang September schickt Hölderlin einen zweiten Brief. “Es ist mir oft wie einem Exulanten, wenn ich mich der Stunden erinnere, da Sie sich mir mitteilten.” Auch darauf erhält er keine Antwort, Schiller ist sauer und schmollt. In seinem Musenalmanach 1796 erscheinen die Beiträge, die Hölderlin ihm dafür eingereicht hat, nicht. Stattdessen druckt er in seinen Horen ein eigenes Gedicht mit dem wohl auf Hölderlin gemünzten Titel Einem jungen Freund / als er sich der Weltweisheit widmete. Wie der Titel vermuten läßt, ein sehr mahnendes Gedicht, in dem er den “jungen Freund” mehrfach eindringlich fragt, ob dieser auch Mut und Stärke genug in sich fühle,

dem Feind in dir selbst männlich entgegenzugehn,Einen Mentor wie Professor Friedrich Schiller von der Universität Jena desavouiert man nicht dadurch, daß man sich seiner Empfehlung für eine Arbeitsstelle bei einer guten Freundin nicht gewachsen zeigt, und erst recht macht man sich anschließend nicht eigenmächtig aus dem Staub. Da muß man es sich dann eben gefallen lassen, wenn der berühmte Dramatiker der Räuber (der sich selbst schon mehrfach auf französisch empfohlen hat) einem Mut und Stärke, Reife und Gesundheit bezweifelt.

Mit des Auges Gesundheit, des Herzens heiliger Unschuld

Zu entlarven den Trug, der dich als Wahrheit versucht?

Fliehe, bist du des Führers im eigenen Busen nicht sicher,

Fliehe den lockenden Rand, ehe der Schlund dich verschlingt.

Hölderlin schreibt erst im nächsten Sommer und dann fast ein Jahr nach der Veröffentlichung von Schillers Gedicht im November 1796 wieder: “Verehrungswürdigster! Es macht mich oft traurig, daß ich Ihnen nimmer, wie ich sonst wohl durfte, ein Wort aus meiner Seele sagen kann, aber Ihr gänzlich Verstummen gegen mich macht mich wirklich blöde.”

Darauf endlich läßt sich der Herr Professor, ganz Dichterfürst, dazu herab, dem “lieben Freund” ein paar gutgemeinte Ratschläge für künftige Gedichte auf den Weg zu geben: “fliehen Sie wo möglich die philosophischen Stoffe... Auch vor einem Erbfehler deutscher Dichter will ich Sie noch warnen, der Weitschweifigkeit nämlich... Dieses tut Ihrem Gedicht an Diotima nicht wenig Schaden.”

Nachdem auch der Musenalmanach auf das Jahr 1797 ohne Beiträge von Hölderlin erscheint, schickt er Schiller im Juni dieses Jahres einen neuerlichen Brief mit dem ersten Band des Hyperion, zwei neuen Gedichten und einer gut verpackten Riposte: “Ich habe Mut und eignes Urteil genug, um mich von andern Kunstrichtern und Meistern unabhängig zu machen... aber von Ihnen dependier ich unüberwindlich; und weil ich fühle, wie viel ein Wort von Ihnen über mich entscheidet, such ich manchmal, Sie zu vergessen”.

Die Absetzbewegung von Schiller, die mit der überraschenden Abreise aus Jena begonnen hat, wird hier deutlich genug formuliert.

Eins der beiden mitgeschickten Gedichte ist Der Wanderer. Und der Adressat, der bewunderte Poet und Kunstrichter, der gerade erst so trefflich Über naive und sentimentalische Dichtung zu urteilen wußte? Er fragt einen anderen nach seiner Einschätzung, an dessen Urteil ihm gelegen sein muß: Göthe. “Sagen [Sie] mir in ein paar Worten, wie Ihnen die Arbeit vorkommt, und was Sie sich von dem Verfasser versprechen. Ueber Produkte in dieser Manier habe ich kein reines Urteil.”

Göthe antwortet gleich am nächsten Tag (28.6.97): “Denen beyden mir überschickten Gedichen... bin ich nicht ganz ungünstig... Ich möchte sagen, in beyden Gedichten sind gute Ingredienzien zu einem Dichter, die aber allein keinen Dichter machen. Vielleicht täte er am besten, wenn er einmal ein ganz einfaches Idyllisches Faktum wählte”.

Schiller am 30. Juni beflissen: “Es freut mich, daß Sie meinem Freunde und Schutzbefohlenen nicht ganz ungünstig sind. Das Tadelnswürdige an seiner Arbeit ist mir sehr lebhaft aufgefallen, aber ich wußte nicht recht, ob das Gute auch Stich halten würde... Aufrichtig, ich fand in diesen Gedichten viel von meiner eigenen sonstigen Gestalt, und es ist nicht das erstemal, daß mich der Verfasser an mich mahnte (!) - Sein Zustand ist gefährlich, da solchen Naturen so gar schwer beyzukommen ist.” Göthe entwarnt, wie wohl erhofft, und lobhudelt zurück: “Eine ähnliche Richtung ist wohl nicht zu verkennen, allein sie haben weder die Fülle, noch die Stärke, noch die Tiefe Ihrer Arbeiten.”

Ohne Hölderlin zu fragen, macht sich Schiller daran, den Wanderer nach Göthes Maßgabe idyllisch zu verniedlichen und druckt ihn so in den Horen. Hölderlins Dank fällt ziemlich zweischneidig aus: “Glauben Sie, daß ich diese Ehre zu schätzen weiß!” Darauf folgt höflich die endgültige Absage.

Sie sagen, ich sollte Ihnen näher sein, so würden Sie mir sich ganz verständlich machen können; von Ihnen bedeutet mir ein solches Wort so viel! Aber glauben Sie, daß ich denn doch mir sagen muß, daß Ihre Nähe mir nicht erlaubt ist? Wirklich, Sie beleben mich zu sehr, wenn ich um Sie bin... Ich bin vor Ihnen wie eine Pflanze, die man erst in den Boden gesetzt hat. Man muß sie zudecken um Mittag. Sie mögen über mich lachen; aber ich spreche Wahrheit.Hier fragmentarisch ein paar Distichen des Wanderers aus Hölderlins eigener erster Reinschrift:

Hölderlin

... comment